Quelle expérience pour les femmes lesbiennes en Europe de l'Ouest en 2021 ? En convoquant les représentations de la pop-culture comme la déflagration du Génie lesbien, la militante Élisabeth Chevillet rend compte des améliorations comme du chemin qu'il reste à parcourir.

La lesbophobie tue, comme est venue nous le rappeler récemment la sinistre histoire de la jeune Dinah, qui s'est suicidée à 14 ans à Mulhouse début octobre, dans un contexte de harcèlement scolaire teinté de racisme et d'homophobie. En 2021 en France, les lesbiennes font encore l'expérience de l'intolérance la plus crasse, conduisant souvent à se cacher pour ne pas être discriminées.

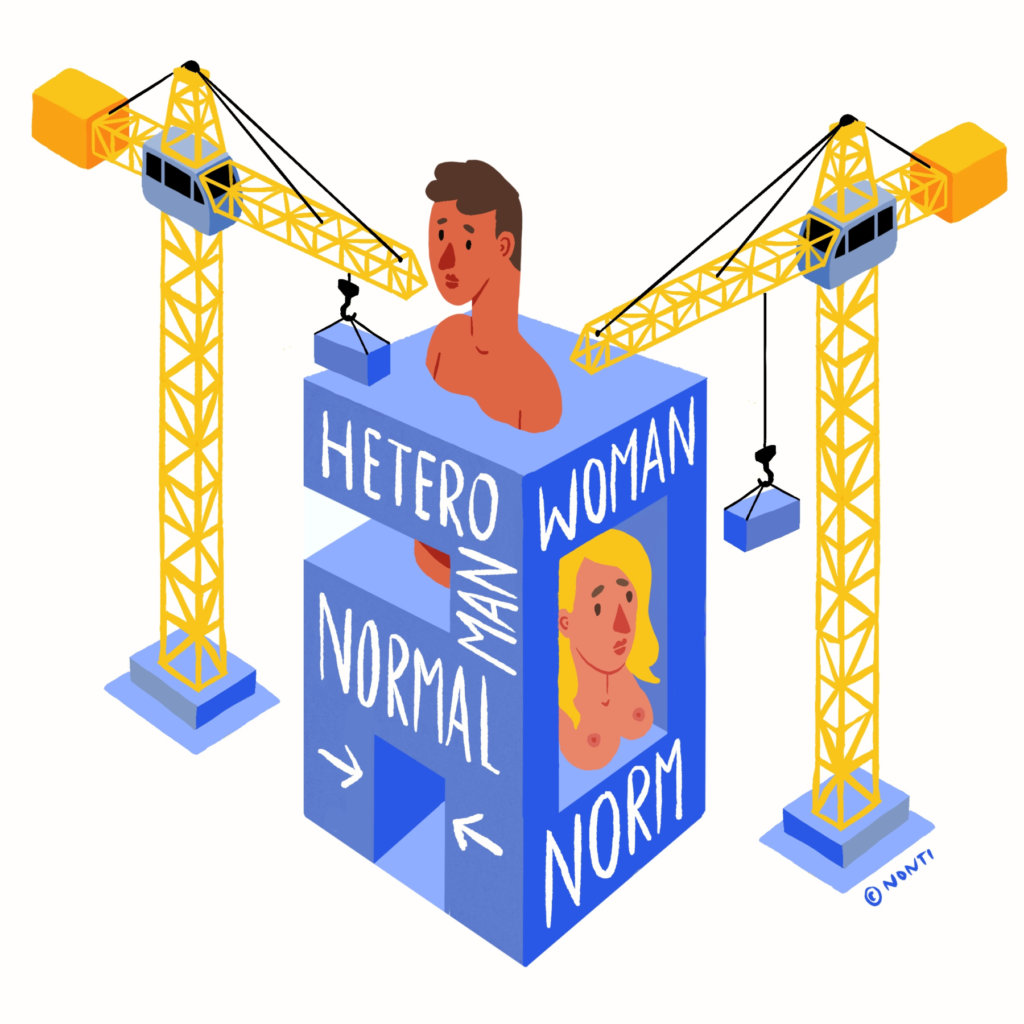

Élisabeth Chevillet est une jeune militante féministe et lesbienne qui a fondé le collectif L*-AUX, pour Lesbiennes à Augsburg (Allemagne), où elle réside. Ce groupe propose des événements « safe » pour les lesbiennes et femmes queer. Rédactrice et « transcréatrice », dans une démarche de traduction créative, Élisabeth Chevillet a écrit une tribune sur la lesbophobie et la visibilité lesbienne dans le cadre du projet européen « Writing for Diversity – LGBTQ issues in cross-border journalism », qui sera publiée à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre 2021 sur le site des ONG allemande, ukrainienne et moldave qui dirigent le programme. Nous diffusons cette tribune en avant-première, accompagnée des illustrations de Nontira Kigle.

Tribune, par Élisabeth Chevillet

Oui, je suis gouine ! Et il faut qu’on parle.

"Il faut qu’on parle de ce que ça veut dire, être gouine*. Attention spoiler : ça veut dire avoir du cran. « Chaque baiser lesbien est une révolution », dirait Alice Coffin. Mais avant de démarrer cette conversation, je vous dois de me présenter. Je suis une femme, je suis lesbienne et je suis féministe. Quand je dis « je », je parle de moi. Quand je dis « nous », je parle des gouines*. J’écris délibérément lesbiennes* avec une étoile pour inclure toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre, qui s’identifient comme telles.

Premières amours lesbiennes

Fin des années 1990. À l’anniversaire de mon petit copain, je réalise que je préfère sa sœur. J’ai douze ans. Je n’ai jamais vu de lesbienne en chair et en os, ni utilisé ce mot auparavant. Dans la cour de récré, les autres disent « gouines » et, croyez-moi, mieux vaut ne pas en être une.

Pas de popstar, d’actrice, de sportive, pas de proche lesbienne dans la famille, pas de réseaux sociaux… pas de modèles. Je suis attirée par les filles avant même de savoir que c’est possible. À treize ans, j’enregistre secrètement un téléfilm franco-belge. Histoire d’un couple de femmes avec un enfant, Tous les papas ne font pas pipi debout me bouleverse. Je n’ai pas les outils pour remarquer le caractère problématique du titre à l’époque.

Un an plus tard, la joueuse de tennis française et ancienne numéro 1 mondiale Amélie Mauresmo fait son coming out. Les ados qui m’entourent ont des mots très blessants.

À la maison, j’entends des blagues homophobes sur les hommes gays. Les lesbiennes n’existent pas.

L’été de mes quatorze ans, je rencontre la sœur aînée de mon amie Louana. Elle a un ourson tatoué dans le cou, de magnifique yeux gris, une voix rauque et, plus intéressant encore, une petite amie. Je suis fascinée. Peu de temps après, j’ai moi-même ma première copine, mais je n’en parle à personne. Elle finit par révéler notre histoire à sa sœur, qui rompt le contact avec elle. Je mets fin à la relation quelques semaines plus tard.

Au lycée, j’arrête de sortir avec des garçons. J’en suis réduite à regarder Buffy, alors que je déteste les vampires et les histoires surnaturelles. Le samedi soir, je rejoins mes frères pour voir la série, espérant secrètement une apparition de Willow et Tara. J’ai soif d’un baiser, d’un regard, d’un geste d’amour entre les deux filles. Chaque fois, mon cœur bat la chamade. Côté cœur, ce sont des années solitaires, jusqu’à ce que je rencontre Gaëlle. J’ai seize ans.

Gaëlle et moi tombons très amoureuses. En cours, nous formons un quatuor phénoménal avec nos amis Samir et Lola. Notre goût de la provocation et notre énergie débordante exaspèrent les profs. Nous passons des heures à fumer, boire des cafés et jouer au baby-foot dans notre bar préféré. Le week-end, Gaëlle et moi nous retrouvons chez sa mère ou la mienne. Sa peau me transporte dans des lieux inconnus.

Le jour où la mère de Gaëlle découvre notre relation, elle m’appelle sur mon portable. C’est un dimanche matin, juste après mon match de foot. Je me souviens de ses mots comme si c’était hier. Elle m’interdit d’approcher sa fille, ou le grand frère s’occupera de moi. Effrayée et furieuse, je mets immédiatement un terme à notre relation. Gaëlle parle de nous à Samir et Lola, mais, moi, je nie en bloc. À l’époque, j’ignore tout de la lesbophobie intériorisée.

Je ne parle à personne de la violence des réactions autour de mes premières amours lesbiennes. À dix-sept ans, je me remets à sortir avec des garçons juste pour être normale. Le sexe avec des hommes nuit gravement à ma santé mentale de jeune lesbienne* refoulée. Si seulement l’adolescente que je suis avait connu la thérapeute qui me dirait des années plus tard : « Mais pourquoi voulez-vous être normale ?! Vous n’entrez pas dans le moule, et c’est très bien comme ça ! »

À la fac, je rencontre une fille dans l’équipe de basket. Nous tombons folles amoureuses. Dalia est la raison parfaite pour faire mon coming out.

Des modèles lesbiens*, mais la route est encore longue

Depuis la fin des années 1990, les choses ont changé. Les jeunes queers grandissent avec des modèles lesbiens*. Il y a Instagram et TikTok. L’industrie musicale compte un nombre croissant d’icônes lesbiennes* comme Angèle, Hayley Kiyoko et Kehlani. Partout dans le monde, les jeunes sportives voient Megan Rapinoe, Caster Semenya et d’autres athlètes lesbiennes* performer dans une variété de disciplines.

Sur le petit écran, The L Word a ouvert la voie. De nombreuses émissions mettant en vedette des personnages lesbiens* ont suivi. Netflix travaille sur l’inclusion LGBTQ+. Le spectacle Nanette signé Hannah Gadsby est devenu un phénomène de stand-up planétaire après sa sortie en 2018. Des films comme Carol, En secret, Kyss mig, Portrait de la jeune fille en feu ou Rafiki racontent des romances lesbiennes. On commence même à voir des histoires où les personnes LGBTQ+ savent faire autre chose qu’être queer. En Allemagne, Princess Charming, la première émission de rencontres lesbienne* au monde, a récemment contribué à améliorer notre visibilité auprès du grand public.

Les choses ont changé, mais la route est encore longue. La lesbophobie est à tous les coins de rue. À l’échelle mondiale, 43 pays continuent de criminaliser le sexe lesbien*. Les peines vont de l’amende à la mort par lapidation, en passant par la réclusion à perpétuité. Mais, en Europe, il n’y a plus de lesbophobie depuis longtemps, pensez-vous ? Erreur. Les évolutions juridiques positives que l’on constate actuellement ne suffisent pas. Dans l’Union européenne, 46 % des lesbiennes évitent encore de tenir la main de leur partenaire en public par crainte d’être attaquées ou harcelées.

En plus des agressions sexuelles, physiques et verbales, nous subissons une autre forme de violence, qui reste impunie par la loi : l’effacement des lesbiennes*.

À la croisée du sexisme et de l’homophobie

Parfois, différents préjugés opèrent simultanément pour produire des formes de discriminations spécifiques. On parle d’« intersectionnalité ». La lesbophobie elle-même est à l’intersection de deux types de discriminations : le sexisme et l’homophobie. Sans parler du racisme, de la transphobie, de la grossophobie et du validisme que subissent également les lesbiennes*.

Contrairement à nos sœurs hétéras, nous n’avons pas besoin des hommes. Nous défions les sociétés hétéropatriarcales et les structures de pouvoir par notre simple identité. Le problème : les hommes cis colonisent le sommet de la hiérarchie et n’ont aucune intention de nous faire de la place au nom de l’égalité. La plupart du temps, nous restons donc invisibles en politique, ainsi que dans les médias traditionnels, les lieux de travail et l’espace public. Ce refus historique de reconnaître notre existence a un nom : l’effacement des lesbiennes*.

Et lorsque, tant bien que mal, nous nous montrons, lorsque nous combattons l’effacement des lesbiennes*, les conséquences sont rudes. En 2020, la publication du Génie lesbien d’Alice Coffin a provoqué un tollé général. Des journalistes cis blancs qui n’avaient pas lu le livre ont crié à la misandrie. L’Institut catholique de Paris a cessé de travailler avec l’autrice. Elle a été victime de cyberintimidation. Et ça continue : Alice Coffin a été harcelée publiquement lors d’une conférence en juin 2021.

Lesbiennes*, montrons-nous ?

Puisque nous n’entrons pas dans le moule, les sociétés cis-hétéronormatives nous couvrent de honte. « Gouine » était une insulte avant que nous nous rappropriions le mot. Les lesbiennes* sont enfermées dans un placard imaginaire, dont il faut du courage pour sortir. Le point de départ de nos vies amoureuses est un lieu secret et honteux. Et c’est étouffant.

Bonne nouvelle : la cis-hétéronormativité est une fiction humaine. En tant que telle, nous pouvons la déconstruire.

Refuser de voir quelqu’un, c’est nier son existence. Tandis que les enfants queers ont besoin de modèles pour se façonner, l’effacement est un problème de santé publique. Nous, les gouines*, ne devrions pas avoir à faire de coming out. Nous n’avons rien à avouer, nous ne sommes pas coupables. Il est urgent de libérer les générations futures du maudit placard. Alors ouvrons la marche : montrons-nous.

Comme l’effacement, le silence peut être d’une violence inouïe. Abolir la cis-hétéronormativité toxique implique de mettre des mots sur nos identités sexuelles. Alors, là encore, allons‑y. Écorchons les oreilles, arrachons les œillères et soyons fières de se dire gouines*. Le Génie lesbien est un tour de force : appuyée par le tollé médiatique, Alice Coffin a réussi à faire parler des lesbiennes*. LESBIENNE. L’autrice souligne qu’il faut écrire, dire et répéter le L‑word jusqu’à ce qu’il cesse d’être tabou. En nous nommant, elle brise le silence. Elle affirme nos existences, et force le monde à faire de même.

So let’s be out, loud and proud ? Du moins, c’est ce que dit mon cœur. Mais la réalité est plus complexe qu’un slogan accrocheur. Si visibilité peut rimer avec sécurité et amorcer la déconstruction de la cis-hétéronormativité, elle a aussi son lot de danger. Montrons-nous et mettons des mots sur nos identités, à condition que notre vie, notre santé mentale ou notre intégrité physique ne soient pas menacées. À condition que nous nous sentions suffisamment fortes pour affronter la lesbophobie. Dans tous les cas, il faut respecter les gens qui dissimulent leur orientation sexuelle. Faire son coming out est une décision personnelle, pas une obligation.

Lutter contre la lesbophobie : déconstruisez vos préjugés

Les enfants sont des éponges. Ils absorbent nos valeurs, agissent par mimétisme et répètent ce qu’ils entendent. Montrer l’exemple est donc une responsabilité collective. Et il y a le feu ! À la maison, à l’école, dans la rue : créons des espaces où nos jeunes se sentent en sécurité. Libérons-nous des biais sexistes et homophobes. Imaginons un langage inclusif. Faisons preuve de bienveillance. Et si votre enfant est queer, cessez de chercher le coupable. Cessez de vouloir justifier son identité. À la place, serrez-le dans vos bras et dites-lui « je t’aime »."

Suivez Élisabeth Chevillet sur son compte Instagram et l'illustratrice Nontira Kigle sur le sien.