Série d'été : Il y a un siècle, les femmes 2/4

Le 2 février dernier, Ulysse, le roman légendaire de l'irlandais James Joyce, fêtait ses cent ans de publication. Pourtant, rares sont celles et ceux qui connaissent l’aventure éditoriale qu’a traversé ce monument de la littérature, menée par un couple de deux femmes à qui Joyce doit tant : l'éditrice américaine Sylvia Beach et la traductrice en français Adrienne Monnier.

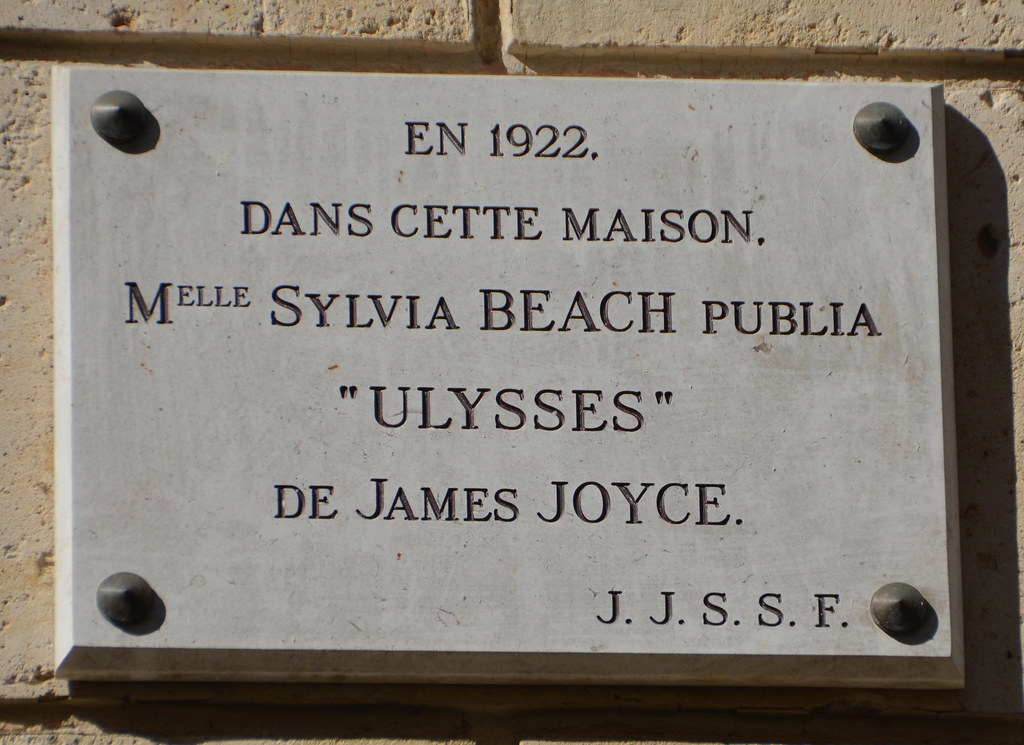

Elle fut la toute première à oser publier la version intégrale originale d’un livre pourtant proscrit en Angleterre et aux Etats-Unis pour « obscénité ». Un bijou de la littérature du XXe siècle : Ulysse, par le célébrissime auteur irlandais James Joyce. Mais qui pourrait citer son nom, alors que cette intrépide éditrice, qui a profondément marqué l’intelligentsia parisienne de son temps, semble être tombée dans l’oubli ? Sylvia Beach, tout aussi audacieuse que le fameux livre qu’elle publie le 2 février 1922, n’est pourtant pas de celles que les connaisseur·euses de l’Histoire littéraire ont effacées.

Née à Baltimore, aux Etats-Unis en 1887, Nancy Woodbridge Beach entretient sa passion pour les mots dès le plus jeune âge. Fervente lectrice, la jeune femme adopte le nom de Sylvia Beach en 1911, alors qu'elle est l’assistante d’un professeur d’anglais à l’université de Princeton. Après plusieurs voyages en Europe, elle pose définitivement ses valises à Paris en 1916, où elle s’affranchit de l’austérité et du puritanisme américain pour vivre sa vie comme elle l’entend. La jeune femme fume, découvre Paris seule, étudie la littérature française, et rencontre Adrienne Monnier, fondatrice de la librairie La Maison des Amis des Livres, au 7 rue de l’Odéon. Là-bas, Sylvia se lie immédiatement d’amitié avec Adrienne, avant que les deux jeunes femmes développent une fascination réciproque l’une pour l’autre au point de tomber amoureuses. Elles s'installent ensemble dans l’appartement d’Adrienne, rue d’Odéon.

Sylvia intègre progressivement les cercles intellectuels très prisés des auteur·rices parisien·nes, puis en 1919, l’Américaine inaugure sa propre librairie, Shakespeare and Company, qui déménagera en 1921 au 12 rue de l’Odéon, juste en face de la boutique de son amante. Rapidement, elles deviennent à elles deux le cœur battant de « l’Odéonie », ce mouvement de lettres établi dans le Quartier Latin sous la houlette de Sylvia, qui influencera la vie littéraire des années folles. Et c’est aussi ensemble que le couple s'embarque, au début des années 1920, dans une épopée éditoriale périlleuse : celle de la publication puis de la traduction du chef‑d'œuvre de James Joyce, Ulysse. Toutes deux sont conquises par l'histoire du petit employé juif, Léopold Bloom, qui erre le temps d'une journée à Dublin. Divisé en dix-huit épisodes qui font écho, de façon parodique, aux exploits d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, le livre dépeint la banalité du quotidien pour proposer une réflexion sur des sujets plus profonds comme l'art ou la mort, et émet surtout une critique du monde moderne.

Lire aussi : 1922, la série d'été : "La Garçonne", le sulfureux roman féministe dont les féministes se seraient bien passées

L’immense tâche de publier et de traduire Ulysse

Sylvia Beach fait la rencontre de l’auteur irlandais en 1920, lors d’une soirée entre ami·es artistes. A l’époque, la jeune libraire développe progressivement son réseau, et s’appuie d’abord sur les conseils et les savoirs-faire de sa compagne Adrienne. Joyce, quant à lui, s'est déjà fait une réputation après la publication en 1914 du son recueil de nouvelles, Les Gens de Dublin, dans lequel il dresse le portrait de sa ville natale. « J’avais peur de voir ce si grand homme », avoue Sylvia lors d’une interview publiée par l’INA en 1963. « Il parlait d’une façon très courtoise et sensible, pas du tout fière. Il n’était pas du tout difficile à approcher. J’ai vu après, quand je l’ai mieux connu, que c’était l’écrivain le plus facile, excepté Paul Valéry, peut-être », se remémore-t-elle avec un sourire. Joyce s’amuse du nom de sa librairie, Shakespeare and Company, et décide de lui rendre visite le lendemain. « Il m’a raconté comment ses éditrices américaines avaient été arrêtées par la police de New York et traînées devant le tribunal pour avoir publié Ulysse », rapporte Sylvia Beach dans l’émission « Pour un club de traducteurs » de 1948.

En effet, ce classique de la littérature mondiale a d’abord été édité sous forme de feuilletons de 1918 à 1921 aux Etats-Unis, par deux femmes prêtes à prendre le risque d’une telle publication : Margaret Anderson et Jane Heap. Frappé par la censure, ce roman d’une grande modernité est vite considéré comme obscène, à cause d’un épisode durant lequel le personnage principal se masturbe en contemplant le corps d’une autre protagoniste à la plage, et est interdit de publication en 1921. Il ne sera d’ailleurs officiellement publié aux Etats-Unis qu’en 1934 par Random House, et qu’en 1936 en Grande-Bretagne.

« J’ai décidé de faire imprimer mille exemplaires. Joyce ne m’encourageait pas beaucoup car il me disait "jamais vous ne vendrez un exemplaire d’Ulysse, ce livre est si ennuyeux !” »

Sylvia Beach en 1948 dans l'émission « Pour un club de traducteurs »

Mais alors, quel serait « le seul pays où l’on pouvait exprimer les choses de l’esprit avec liberté » ? Nul doute pour Sylvia, il s’agit de la France. Face à une telle merveille de la littérature, l’Américaine ne peut croire que l’ouvrage ne sera publié nulle part. La libraire, trait d’union entre Paris et le monde anglo-saxon, propose alors à Joyce de l’éditer elle-même, avec les moyens du bord. « Je n’avais pas un sou et pas d’expérience. Heureusement, Adrienne Monnier était là et m’a conseillée. J’ai décidé de faire imprimer mille exemplaires. Joyce ne m’encourageait pas beaucoup car il me disait "jamais vous ne vendrez un exemplaire d’Ulysse, ce livre est si ennuyeux !” » Mais elle, elle y croit. Le 2 février 1922, à l’occasion du quarantième anniversaire de James Joyce, Sylvia Beach fait paraître son roman pour la première fois, dans sa librairie. Elle assume tous les dangers financiers liés à la publication d'une œuvre aussi sulfureuse et fait même parvenir certains exemplaires aux Etats-Unis via la contrebande. « Je demandais des conseils à Ernest Hemingway. Il m’a dit d'écrire à quelqu’un à Chicago, qui ferait entrer les exemplaires par le Canada, et c’est ce qui est arrivé », confie-t-elle avec malice.

De son côté, Adrienne Monnier s’acharne à faire paraître Ulysse en français. Elle fait une première tentative de traduction en 1921, avec l’aide de l’écrivain Valéry Larbaud. Mais le style est si complexe et les passages si difficilement traduisibles que l’entreprise semble presque insurmontable. A partir de 1924, elle s’attèle une nouvelle fois à la tâche et confie la traduction au jeune poète Auguste Morel, pour être ensuite relu par les traducteurs Stuart Gilbert et Valéry Larbaud, puis enfin, James Joyce en personne.

Deux femmes libérées

En ces années folles d'après guerre, Sylvia et Adrienne évoluent dans un univers artistique avant-gardiste et débridé, mais toujours imprégné de la misogynie et du conservatisme moral qui règne à cette époque dans la société française. Il reste peu de traces de leur histoire d’amour : quelques photos des deux amantes et quelques lettres échangées, qui témoignent selon la journaliste Stéphanie Bee d’une passion transformée en une tendresse plus lointaine au fil des années. Les vestiges de leur idylle sont abordés pour la première fois par l’historienne Laure Murat, dans son ouvrage Passage de l’Odéon. Sylvia Beach, Adrienne Monnier et la vie littéraire à Paris dans l’entre-deux-guerres, publié en 2003. Le couple attire les curieux·ses et de jeunes amateur·rices éclairé·es, tant par l’audace désinhibée et le caractère hors-norme de leur relation, que par leurs précieux savoirs et leurs expériences du milieu littéraire. Shakespeare and Co, devenu un salon multiculturel de l’intelligentsia artistique, verra se rencontrer des écrivain·es du monde entier, à l’instar de F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Paul Valéry, André Gide, et bien sûr, James Joyce. Sylvia sera contrainte de fermer définitivement sa fameuse librairie en 1941, menacée par l'Occupation allemande de lui confisquer ses livres.

Une chose est sûre, Sylvia Beach fait partie de ces femmes de l’ombre dont le nom commence lentement à se faire connaître, tant elle a été une figure incontournable de la scène littéraire des années folles. Sans elle, Ulysse n’aurait pas vu le jour. Du moins, il n’aurait pas été aussi lu. Sans sa confiance indéfectible pour Joyce, l’Irlandais n’aurait sans doute pas connu la consécration littéraire qui a été la sienne après la publication d’Ulysse. Le romancier a d’ailleurs pendant longtemps entretenu son propre mythe d’un écrivain solitaire et ingénieux mais incompris des éditeur·rices. Pourtant, derrière l'ascension et l’image d’un homme torturé, se cachent bien le travail de nombreuses femmes, dont celui de l’incroyable Sylvia Beach, essentielle pour établir James Joyce comme l’un des auteurs les plus influents du XXe siècle.