En France, près d’un couple hétérosexuel sur huit consulte en raison de difficultés à avoir des enfants. Pendant longtemps, le sujet a été évité dans les conversations, avec les enfants issus de ces PMA comme avec les proches. L’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires va-t-elle accélérer le mouvement ?

« Je suis un bébé éprouvette. » Si, aujourd’hui, je glisse facilement cette phrase lors de conversations sur la Procréation médicalement assistée (PMA) avec mes ami·es comme avec des inconnu·es, je ne le faisais pas durant mon enfance. Tout simplement parce que je ne le savais pas.

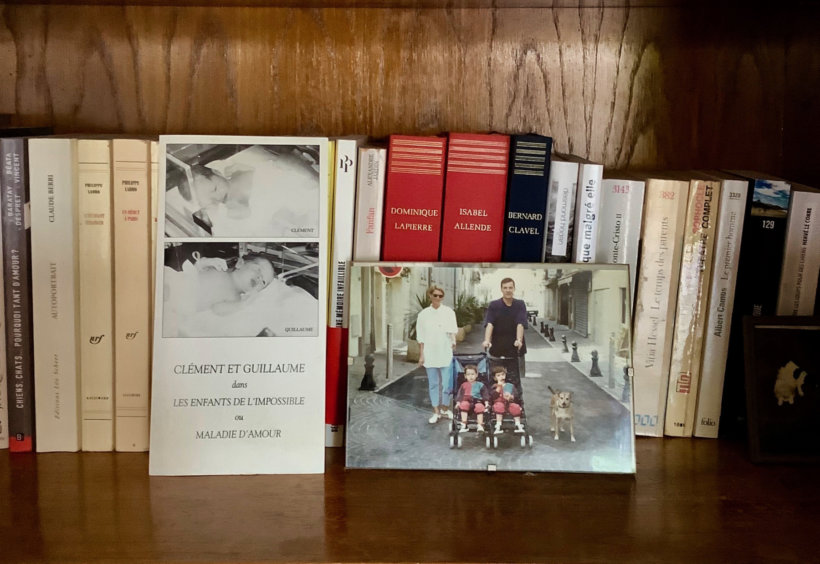

Ma mère s’est mise à table en 2009, lorsque j’avais 16 ans, au moment de mes révisions de Sciences de la vie et de la Terre (SVT) pour le bac, consacrées justement à la procréation et aux techniques de procréation assistée. Je la revois en profiter pour me dire que je suis, avec mon frère jumeau, un bébé éprouvette conçu par Fécondation in vitro (FIV). Sur le moment, cela ne m’a pas plus surpris ou secoué que ça. Ni plus tard. Ce qui m’a marqué, les années qui ont suivi, c’est d’apprendre que très peu de membres de ma famille et d’ami·es de mes parents savaient que nous étions mon frère et moi issus d’une FIV.

J’ai rencontré de nombreuses personnes nées grâce à cette technique. Dans la plupart des cas, je crois me souvenir que c’était également quelque chose que leurs parents avaient gardé pour eux, comme un secret. Pas forcément par honte mais par envie de préserver quelque chose jugé particulièrement intime. Pourtant, 148.711 tentatives d’Assistance médicale à la procréation (AMP) ont été recensées en 2018, selon les derniers chiffres de l’Agence de la biomédecine. Cette même année, 25.120 nouveau-nés ont été conçus après une AMP. Ils représentent 3,3% des enfants nés de la population générale en 2018. Alors pourquoi le taire ?

Sept ans de silence

Mes parents, Philippe et Muriel, se sont rencontrés en 1983 et se sont mariés peu de temps après, en 1986. « On voulait très[…]