On connaît cette asso laïque comme un bric-à-brac où donner et récupérer des pépites de seconde main. Mais lorsque l’abbé Pierre, avec Lucie Coutaz, crée Emmaüs en 1949, il n’est pas du tout question de ça. C’est une histoire de grande maison et de grand cœur, dont on fête les 70 ans cet automne.

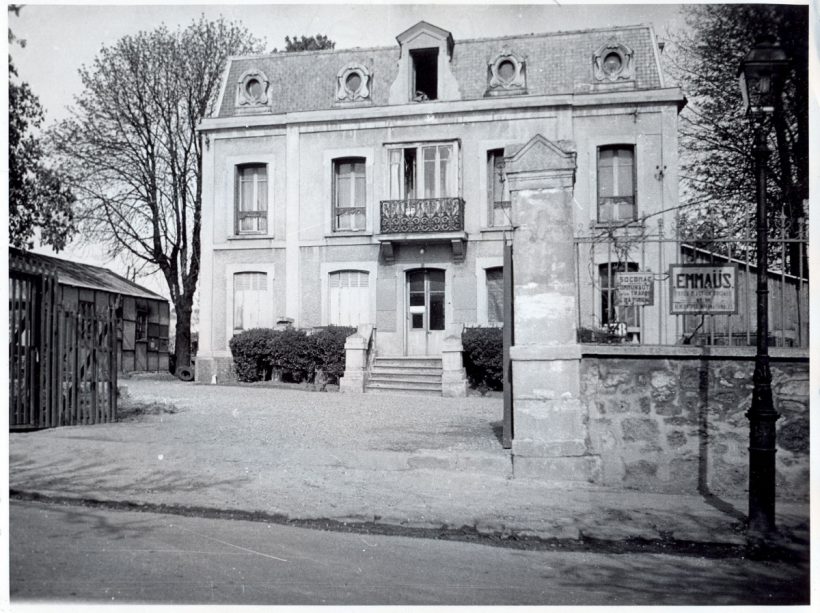

« Tout a commencé parce que la maison était trop grande. » Voici comment le mouvement Emmaüs raconte, à la première page d’un vieux fascicule aujourd’hui archivé à Roubaix (Nord), sa propre naissance. Il faut imaginer un pavillon de deux étages style Empire dans la banlieue est de Paris, à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis). « Une bâtisse en ruine, dépeint Brigitte Mary, bénévole d’Emmaüs international, ex-responsable du pôle mémoire. Le parquet était complètement délabré. Elle avait été occupée par les nazis. » Drôle de retournement : c’est Henri Grouès, ancien résistant tout juste élu député démocrate-chrétien de Meurthe-et-Moselle, qui l’habite. Déplacements politiques obligent, il lui faut un lieu où poser ses valises chaque semaine. Et puis, écrira-t-il, il trouve la maison « jolie car en forme de cloître ». En 1947, il l’achète. Aujourd’hui, on connaît mieux l’heureux propriétaire sous son pseudonyme de maquisard : l’abbé Pierre.

Le refuge

Il habite alors la maison avec sa consœur résistante, amie et assistante parlementaire, Lucie Coutaz. Les pieux colocataires, esseulé·es dans le vaste édifice, prennent une décision. « Quand la maison sera réparée, lit-on dans le fascicule, […] il faudra l’ouvrir à tous ceux qui veulent, le dimanche, trouver un coin de jardin ou une salle pour travailler, prier ou se reposer. » C’est chose faite dès 1948. Une quarantaine de lits et un jardin potager sont disponibles le week-end pour qui le voudra. Mais, dans l’esprit de l’abbé Pierre, ce cocon fait rapidement sa mue.

Son dernier secrétaire en date, aujourd’hui président de la Fondation Abbé Pierre, Laurent Desmard, explique : « L’abbé Pierre, qui voyageait sans cesse en Europe pour parler paix dans le monde, s’est dit qu’il faudrait un lieu permettant aux jeunes Européen·nes sans grand argent de se réunir pour discuter et rêver, là où leurs pères s’étaient entretués pendant la guerre. » À l’été 1949, la maison se transforme en auberge de jeunesse. Au moment d’inscrire l’établissement au registre national, il faut lui trouver un nom. « Dans l’Évangile, explique Laurent Desmard, après la crucifixion de Jésus, deux de ses disciples prennent la fuite vers un petit village du nom d’Emmaüs. Sur leur route, ils croisent un homme qui se joint à eux. Le soir, au dîner, ils réalisent que cet homme est Jésus ressuscité. Pour les catholiques, Emmaüs est donc le lieu où l’on retrouve espoir. » Le symbole est tout trouvé. Mais à ce moment-là, tempère le fascicule sur la genèse d’Emmaüs, « l’essentiel n’était pas encore arrivé ».

L’arche de Georges

En septembre 1, un jeune ouvrier chrétien frappe à la porte d’Emmaüs. Paniqué, il s’inquiète des engueulades corsées chez ses voisins. Il dit, selon Brigitte Mary, s’attendre à « retrouver un cadavre » si personne n’agit. Ça ne manque pas. Peu après, le voisin en question tente de se jeter dans la Seine. Il s’appelle Georges Legay. Sans le savoir, il change le destin d’Emmaüs.

À peine revenu du bagne, à Cayenne 2, Georges vient de trouver sa femme dans les bras d’un autre homme, avec deux enfants adultérins. Sa propre fille ne l’a même pas reconnu. L’abbé Pierre le reçoit. Il raconte la scène dans une interview : « Il ne m’écoute pas quand j’essaie de le réconforter. Et, finalement – parce que c’était la vérité, pas par calcul –, j’ai fait le contraire de la bienfaisance. Au lieu de lui dire “tu es très malheureux et moi je vais être bon, je vais te donner du travail, un logement, de l’argent, etc.”, je lui dis : “Moi je ne vais rien te donner du tout. Mais toi, […] avant de te tuer, tu voudrais pas me donner un coup de main ?” » Georges accepte. Il se met à bricoler, selon les vœux de l’abbé Pierre et de Lucie Coutaz. Il se sent utile. L’abbé l’appelle « sa nouille ». Il reprend goût à la vie. C’est le vrai début d’Emmaüs.

Le bouche-à-oreille répand la nouvelle et d’autres hommes dans le malheur se présentent. « Et comme l’abbé Pierre était un type qui ne refusait jamais, renchérit Laurent Desmard, il les accueillait. » Contre un toit et de quoi manger, ils retapent la maison. Ils deviennent les « compagnons d’Emmaüs », solidaires dans leurs vies amochées. L’ambiance, imbibée d’alcool (pourtant interdit par les compagnons eux-mêmes) et de traumas, en devient parfois violente. On dit d’ailleurs que l’abbé Pierre a adopté sa mythique canne non par nécessité, mais pour se protéger de ses protégés.

Juste avant Noël 1949, une famille entière débarque, après avoir perdu son logement. De ce jour, les compagnons se font bâtisseurs. Ils bricolent, sans permis de construire, des maisons pour les nécessiteux, de toutes religions et de tous passifs. Puis l’abbé Pierre perd son mandat de député en 1951. L’argent vient à manquer en 1952. Les compagnons ont alors deux idées. Pour commencer, ils se penchent sur les très nombreux registres de loi que l’abbé Pierre, en tant que député, recevait et empilait dans la maison. Ces épais cahiers ne servaient à rien. Pourquoi ne pas en utiliser les feuilles pour faire du papier cadeau et gagner un peu de sous ? Les compagnons se mettent aussi à faire les poubelles. Revendre les meilleures trouvailles garantissait un autre petit pécule. De bâtisseurs, ils deviennent alors chiffonniers. Supervisés par Lucie Coutaz, ils se mettent à récupérer meubles et affaires de seconde main chez les particuliers, comme le fait encore Emmaüs aujourd’hui. Le mouvement devient célèbre en 1954 seulement, quand l’abbé Pierre appelle à la générosité pendant l’un des hivers les plus froids jamais enregistrés. De cinq compagnons en 1951, on passe, en 1955, à huit cents (des communautés pour femmes se sont créées). Ils sont plus de quatre mille en France aujourd’hui, à poursuivre l’œuvre de l’abbé Pierre, de son amie Lucie Coutaz et de sa chère « nouille », Georges Legay. Tous trois sont enterrés ensemble, en Normandie. L’histoire leur a donné raison : Emmaüs reste bien le lieu de l’espoir.

1. Emmaüs a longtemps identifié ce moment « au début de l’été », d’autres sources, en novembre. Les recherches de Brigitte Mary, bénévole d’Emmaüs international, ex-responsable du pôle mémoire, ont déterminé que c’était mi-septembre.

2. Condamné pour avoir accidentellement tué son père, il a été gracié pour conduite héroïque lors d’un incendie dans la prison.