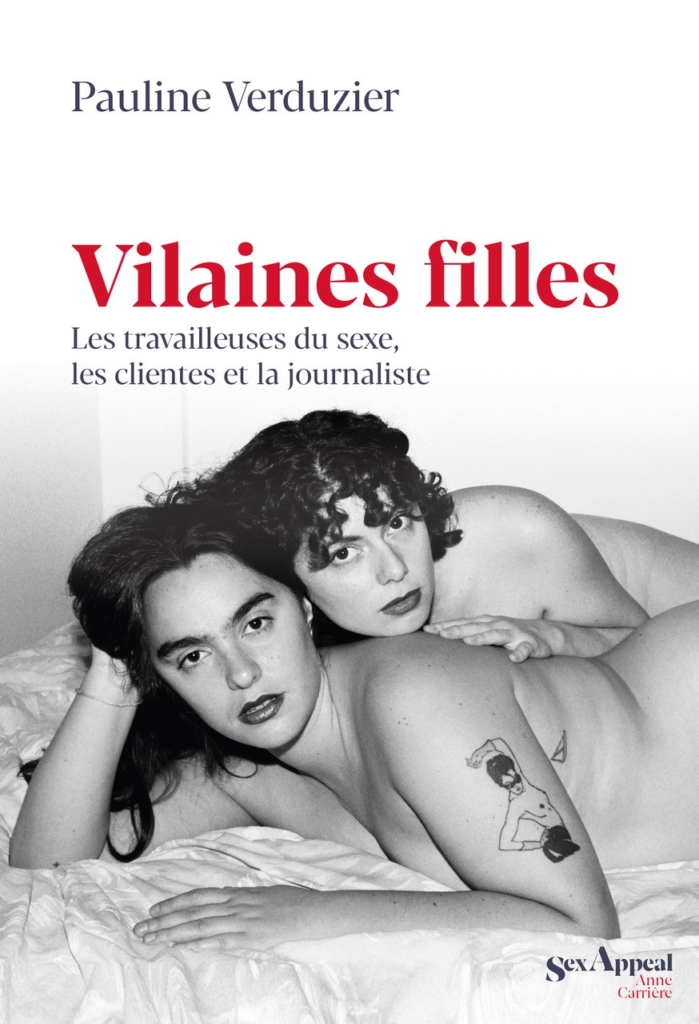

Il est grand temps de donner la parole aux « vilaines filles ». C’est le message que Pauline Verduzier, journaliste spécialiste des questions de genre et de sexualité – qui collabore notamment avec Causette –, nous adresse dans son livre-enquête, Vilaines Filles, aux éditions Anne Carrière. D’un donjon de dominatrices à Londres aux rues de Poitiers, en passant par une maison close suisse, pendant deux ans, la jeune femme a mené plusieurs reportages et entretiens.

Au fil de ses rencontres avec une cinquantaine de travailleuses du sexe : des prostituées « traditionnelles », des escorts, des masseuses érotiques, mais également des clientes, Pauline Verduzier questionne les stéréotypes qui entourent le travail du sexe en donnant la parole aux concernées. La journaliste et autrice dresse ainsi un véritable état des lieux des normes sexuelles en 2020. Amère coïncidence d’ailleurs que Vilaines Filles sorte en ce premier jour de reconfinement – le 30 octobre – lorsqu’on sait que les travailleuses du sexe sont touchées de plein fouet par la crise sanitaire. Rencontre avec l’autrice d’un livre plus que nécessaire.

Causette : Qui sont ces « vilaines filles » ?

Pauline Verduzier : L’expression « vilaines filles » est une manière de désigner les femmes qui ne se conforment pas aux normes de genre qui leur sont assignées. C’est une manière de stigmatiser les femmes en raison de leur sexualité ou de leur attitude. J’ai constaté qu’il existe une classification sociale des femmes en fonction de leur sexualité réelle ou supposée. D’un côté, il y a les femmes « convenables, baisables et épousables ». Celles qui semblent tout droit sorties du grand marché à la bonne meuf de Despentes [concept développé dans l’essai de Virginie Despentes, King Kong théorie, ndlr]. De l’autre, les « vilaines filles », celles qu’on juge indécentes. Les aguicheuses, les voleuses de maris, celles qui aiment le sexe ou qui en font un métier. En l’occurrence, dans le livre, ce sont des travailleuses du sexe que j’ai rencontrées, des escorts girls, des dominatrices, des masseuses érotiques, des prostituées lesbiennes et des « traditionnelles » dans la rue, qui défendent leur droit à être mieux protégées. Des personnes invisibilisées ou représentées de manière stigmatisante, a fortiori en temps de pandémie. Parmi les « vilaines filles », on compte également les clientes du travail du sexe, qui remettent en question le marché traditionnel de la séduction hétérosexuelle.

D’ailleurs, le titre du livre fait référence à ces clientes, n’est-ce pas ?

P.V. : En effet, le titre Vilaines Filles renvoie au nom d’une agence d’escorts lesbiennes à Amsterdam, dans laquelle je me suis rendue en reportage pour l’écriture de l’enquête. C’est probablement la seule agence au monde qui travaille exclusivement avec une clientèle féminine. Donc c’est un clin d’œil à cet endroit étonnant qui sort des clichés traditionnels sur le travail du sexe.

Sortir des clichés traditionnels sur le travail du sexe est votre cheval de bataille ?

P.V. : Totalement, car j’ai remarqué que les récits que je recueillais ne correspondaient pas forcément aux images archétypales qu’on peut s’en faire. Par ailleurs, ce sont des personnes qui sont souvent exclues des conversations, et notamment des conversations féministes. Donc, en tant que reporter et à ma petite échelle, j’ai eu envie d’interroger ces « vilaines filles » pour questionner avec elles les normes sexuelles, les stéréotypes de genre et la question de « capital corporel ».

Qu’entendez-vous par « capital corporel » ?

P.V. : Le capital corporel, c’est l’idée qu’il y a une valeur marchande rattachée au corps féminin dans une société patriarcale et capitaliste. Les corps féminins sont monnayables parce que désirables, mais en même temps malmenés, invités à se plier au désir masculin et renvoyés de fait à une date de péremption sexuelle. Sans compter que ce capital peut être dévalué, à cause de l’âge de la personne ou parce qu'elle a eu « trop » de partenaires sexuels.

Vous avez rencontré une cinquantaine de femmes. Comment vous êtes-vous immiscée dans le milieu du travail du sexe et comment avez-vous instauré un lien de confiance avec ces femmes ?

P.V. : Je suis allée vers elles par le biais du reportage, mais ce n’est pas évident, car les travailleuses du sexe n’ont pas forcément envie de parler aux journalistes. J’ai le souvenir d’une travailleuse du sexe, installée dans une camionnette à Poitiers, qui m’a demandé : « Mais vous êtes pour nous ou contre nous ? » Ça prend du temps de gagner la confiance de ces interlocutrices, beaucoup craignent d’être présentées de manière dégradante ou stigmatisante. Et puis écrire sur ce sujet est délicat, car j'ai abordé des sujets parfois sensibles, comme celui des violences, de la sécurité et des traumas. Mais avant tout sans les stigmatiser. C’est un équilibre à trouver lors des entretiens, le plus important étant de donner la parole aux concernées, aux "vilaines filles", celles qu'on juge indécentes.

Lire aussi : Témoignage : « J'ai travaillé dans une maison close »

Vous donnez la parole aux travailleuses du sexe mais également à leurs clientes. Pourquoi mettre ces dernières en lumière ?

P.V. : Il est évident que les clientes sont un phénomène minoritaire par rapport à la clientèle masculine, mais elles sont là. D’ailleurs, je n’ai eu aucun mal à en trouver, notamment en Belgique, où le sujet est peut-être moins tabou. Elles représentent les mauvaises femmes, car elles s’inscrivent dans une transgression : les clientes se soustraient au marché hétérosexuel traditionnel de la rencontre et du sexe gratuit et elles s’autorisent, de surcroit, une recherche personnelle de sexualité. En payant un homme (ou une femme) pour leur propre plaisir, elles brisent les normes sexuelles imposées par le patriarcat. Les points de vue de ces clientes sont précieux parce qu'ils permettent de nouvelles réflexions sur le travail du sexe.

Parmi ces femmes, quelle rencontre vous a le plus émue ?

P.V. : L’histoire de Rita, 90 ans. Une cliente de l’agence d’escorts lesbiennes Vilaines filles, à Amsterdam. Grâce à cette agence, Rita a eu pour la première fois de sa vie un rapport sexuel avec une femme, à l'âge de 89 ans. Lors de notre rencontre, elle m’avait fait part de la joie que c’était pour elle de vivre enfin la sexualité dont elle avait toujours rêvé.

Tout au long du récit, vous distillez des expériences personnelles sur le rapport que vous entretenez avec votre image, votre corps, votre sexualité…

P.V. : Je parle en effet de ma propre expérience dans ce livre, car je ne veux pas me cacher derrière une neutralité journalistique. Plusieurs travailleuses du sexe m’ont d'ailleurs demandé : « Qui es-tu ? Pourquoi tu t’intéresses à nous ? » Je me suis rendu compte qu'en effet il est important de questionner son propre regard en tant que journaliste mais également en tant que femme, parce que parler avec des travailleuses du sexe, c’est aussi s’interroger sur son propre rapport aux normes, au couple, aux questions de genre et au désir.

Lire aussi : Confinement : « Comme d’habitude, des putes, le gouvernement s’en est tamponné le coquillard »

Éd. Anne Carrière.

192 pages, 18 euros.

Vous écrivez que le confinement s’est révélé très compliqué pour nombre de travailleuses du sexe. Selon vous, quelles seraient les priorités pour améliorer leurs conditions de travail ?

P.V. : L’indifférence des autorités envers les travailleuses du sexe pendant le premier confinement et tout au long de la crise sanitaire est révélatrice de leur stigmatisation. Les associations de terrain et le Syndicat du travail sexuel [Strass, ndlr] réclament un fond d’urgence pour venir en aide aux travailleuses du sexe frappées par une insécurité financière extrême. Ça me paraît prioritaire pour aider ces personnes que le nouveau confinement risque de plonger encore davantage dans la précarité, alors qu’il s’agit déjà d’une population précarisée. Pendant le premier confinement, les associations se sont organisées pour mettre en place des cagnottes solidaires et redistribuer les gains aux plus démunies, mais ce n’est pas tenable sur le long terme.