Son premier livre, inspiré de sa propre expérience d’éducatrice spécialisée, traitait de l’accueil des jeunes migrant·es. Ce jeudi, Rozenn Le Berre en publie un second, Sur la crête, tiré de son immersion dans un foyer pour jeunes délinquants et avec lesquels elle a réalisé une longue marche dans les Alpes.

Elle a appris à savourer les petites victoires. La dernière en date, c’est une montée des marches. Pas à Cannes, mais au foyer de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) où elle anime des ateliers d’écriture, après avoir lutté pendant deux mois pour intéresser les jeunes résidents à son activité. La semaine dernière, les deux derniers réfractaires ont finalement monté les marches jusqu’à la salle commune du foyer. Ils se sont assis face à elle, ont pris un stylo et ont écrit quelques mots. Le visage de Rozenn Le Berre s’illumine au souvenir de cet épisode : « Dans ces moments-là, je sais que je suis au bon endroit. »

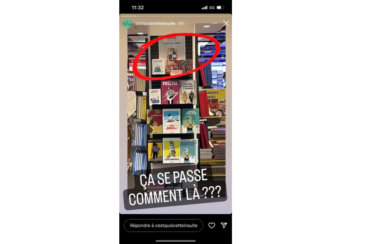

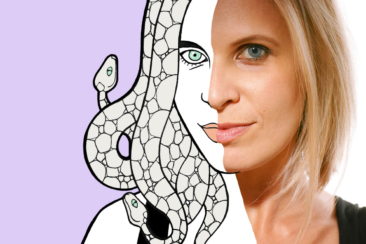

Depuis trois ans, la journaliste et écrivaine lilloise de 34 ans, ex-éducatrice spécialisée, anime des ateliers d’écriture (avec l’association le Labo des histoires) dans ce foyer du nord de la France où sont accueillis de jeunes auteurs de faits de délinquance sous mandat judiciaire. Des adolescents aux vies cabossées, semées d’abandons et de violences, toujours sur le fil entre la colère et la vulnérabilité. À l’été 2021, elle a suivi trois d’entre eux et leurs éducateurs dans une longue marche de dix jours dans les Alpes. Cette expérience et son immersion dans le foyer ont inspiré son second livre, Sur la crête. Du foyer de justice aux sommets des Alpes, qui sort le 11 mai aux éditions La Découverte.

Désemparée

L’envie d’écrire un livre sur ces jeunes lui est venue dès son tout premier atelier dans ce foyer : « Une catastrophe ! » Aujourd’hui, elle en rit, mais, sur le moment, elle est désemparée. « C’est l’hiver, il fait moche, on est dans une salle qui résonne… Et on ne peut rien faire. » Face à elle et à l’éducateur, trois ados refusent de leur adresser la parole, ou même de détacher leurs yeux de leur téléphone. Après une presque bagarre, des insultes et plusieurs heures à regarder le temps filer, les trois jeunes acceptent finalement un deal : une partie de foot avec les adultes contre quelques minutes d’écriture. Rozenn Le Berre comprend que, pour gagner leur confiance, tout se joue là. « Heureusement, je sais un peu jouer, l’éducateur me fait des passes magnifiques et je marque plein de buts ! » Un bout de respect gagné auprès des ados. Elle réussit à leur faire griffonner trois mots sur le bord du terrain.

“Après deux ou trois ans de survie pour arriver dans les bureaux de l’administration française, [la] vie [des jeunes migrants] se joue en une heure d’entretien”

Rozenn Le Berre

De retour au foyer, une nouvelle bagarre éclate entre deux jeunes. L’un d’eux défonce une porte à poing nu, puis s’écroule sur un banc. « Il répétait “Tu connais pas ma vie, fils de pute, tu sais rien”. Cette phrase m’a marquée, je me suis dit : qu’est-ce qu’il s’est passé dans la vie de ce gosse de 15 ans pour qu’il ait autant de violence en lui ? » se souvient Rozenn Le Berre. L’idée du livre était née.

Des moments de beauté qui méritent d’être racontés

Cela fait maintenant près de dix ans qu’elle écrit sur ce type de lieux aux quatre coins du pays. Centres d’accueil pour demandeurs d’asile, foyers de l’Aide sociale à l’enfance ou pour femmes victimes de violence, centres de détention ou d’hébergement d’urgence… « On passe devant dans la rue sans se douter que, derrière ces murs, des gens bataillent pour rester debout, aidés par toute une communauté de travailleurs sociaux qui s’acharnent à faire béquille. » Ces « invisibles », Rozenn Le Berre les raconte dans ses articles pour la presse professionnelle spécialisée dans le travail social. « Il y a de vrais moments de beauté dans ces lieux, qui méritent d’être racontés. » Et c’est le moyen de lier son goût pour la littérature et l’écriture à son envie de travailler dans le social. Deux passions qui la suivent depuis ses études : après une fac de lettres à Rennes, elle rejoint Sciences Po Toulouse en master « wokiste : politique, discriminations, genre », dit-elle en riant. Elle y découvre Bourdieu, qui lui ouvre les yeux sur les rapports de domination de genre, de race et de classe, et forge son militantisme.

En 2014, après plusieurs années à tâtonner entre voyages, articles à la pige et travail d’animatrice dans un centre social, elle postule sans grande conviction à un job d’éducatrice spécialisée pour travailler avec les mineur·es non accompagné·es. Elle n’a ni formation ni expérience dans ce domaine, mais elle est embauchée. « Je me suis pris ce boulot en pleine gueule », raconte-t-elle.

Son rôle : accueillir les jeunes migrant·es arrivant en France sans leurs parents. « En réalité, c’était plutôt de mettre des jeunes à la rue. Il n’y avait pas assez de lits, donc on essayait de proté- ger le plus vulnérable. Un jour, j’étais face à un jeune qui était handicapé et avait du mal à se déplacer et une jeune fille d’en- viron 14 ans. Et il n’y avait qu’une seule chambre. Lequel j’allais laisser dormir dehors ? » Rozenn Le Berre doit aussi monter un dossier sur chaque jeune pour estimer son âge et permettre au conseil départemental de lui accorder ou non le statut officiel de mineur·e non accompagné·e. « Les critères d’évaluation de l’âge sont très peu fiables, mais on se base là-dessus pour décider de la vie de ces jeunes : s’ils obtiennent ce sta- tut, ils peuvent être hébergés, scolarisés, démarrer une vie sereine en France après de multiples traumatismes. S’ils ne l’obtiennent pas, ils sont renvoyés à une vie d’errance », résume la jeune femme. La position est intenable, alors, parfois, elle ment dans les dossiers. « Mais, si on le fait pour un, pourquoi pas pour tous les autres ? »

“Restituer la singularité de chacun”

Elle a tenu un an et demi. Mais pour ne pas abandonner ces jeunes en même temps que son travail, elle a fait la seule chose qu’elle pouvait : écrire. D’abord un long format dans le quotidien Libération, puis un livre, De rêves et de papiers, paru en 2017 à La Découverte. Elle y raconte son expérience et le parcours fictif d’un jeune migrant, composé à partir des récits réels de plusieurs autres. « Je voulais restituer la singularité de chacun. Parce que après deux ou trois ans de survie pour arriver dans les bureaux de l’administration française, leur vie se joue en une heure d’entretien. »

Pour Rozenn Le Berre, la manière dont on accueille les jeunes migrant·es dit quelque chose de notre société. Comme celle dont sont pris en charge les jeunes délinquants de Sur la crête : « La quasi-totalité d’entre eux a vécu des abandons et des maltraitances, dont la société aurait dû les protéger. Doit-on les punir pour la violence qu’ils produisent à leur tour, ou les accompagner pour les aider à comprendre leurs actes et leurs émotions ? » L’écrivaine se défend pour- tant d’avoir écrit un essai politique. « J’ouvre simplement la porte de ce huis clos. Ce que j’ai vu, c’est que, dans un cadre sécurisant, stable, avec des adultes de confiance, ces jeunes arrivent à reprendre pied. » La randonnée dans les Alpes est l’accomplissement de cette théorie. L’enjeu était grand, pour ces jeunes souvent prêts à exploser, de passer dix jours à marcher, hors du foyer, au contact d’inconnu·es dans les refuges. « Un des objectifs des éducateurs était de leur montrer qu’ils ont leur place à cet endroit, comme partout ailleurs. »

“J’ai eu la chance d’avoir une enfance heureuse […]. S’il m’était arrivé la moitié des choses qu’ils ont vécues, je n’en serais jamais arrivée là où ils en sont”

Sur la crête est donc aussi un hommage aux éducateur·rices, à la psychologue et aux cuisinières qui prennent soin de ces adolescents à fleur de peau « avec une douceur infinie ». Mais surtout avec une patience et une bienveillance qui forcent le respect. Rozenn Le Berre a trouvé sa place auprès d’elles·eux grâce à ses ateliers hebdomadaires, un pied dedans, un pied dehors. « Quand ils ont vu arriver une écrivaine, les jeunes s’attendaient à une sorte de prof, mais qui gagne beaucoup d’argent, plaisante Julien, éducateur au foyer. Mais elle s’est mise sur un pied d’égalité avec eux, elle a su trouver le bon ton. » Et gagner suffisamment leur confiance pour qu’ils la laissent raconter leurs histoires crues dans un livre. « Rozenn a toujours porté un regard sans peur et sans jugement sur les gens. C’est ce qu’elle nous transmet dans ses livres, observe Clémence, amie et fidèle relectrice de l’écrivaine. Elle montre des personnes réelles dont les histoires sont suffisamment fortes pour en faire des personnages de littérature. Ils ne sont plus stigmatisés comme “migrants” ou “délinquants”. »

Pour cela, Rozenn Le Berre a besoin d’une proximité physique et émotionnelle avec ses sujets. Celle-ci se ressent dans la manière dont elle parle des jeunes du foyer, avec beaucoup d’affection et d’admiration. « J’ai eu la chance d’avoir une enfance heureuse avec des parents aimants. Mais s’il m’était arrivé la moitié des choses qu’ils ont vécues, je n’en serais jamais arrivée là où ils en sont », assure-t-elle. Comme Gabriel, qui a passé trois ans au foyer et avec qui l’autrice a noué un lien particulier. « Quand il est arrivé, il se battait tout le temps, il était ingérable, explique-t-elle. Il débitait les insultes à la minute. » Elle en a elle-même fait les frais. Aujourd’hui, il a 18 ans, il travaille et vit seul dans un appartement qu’il paie avec son salaire. Il n’est plus suivi et il va bien. Il y a quelques jours, il a téléphoné à la journaliste. « Je pourrais pas revenir à tes ateliers ? Je te disais que c’était nul, mais c’était pas vrai. » Et, pour Rozenn Le Berre, c’est une grande victoire.