Mise à jour 31/03/2021 : Devant l'absence de perspective pour la réouverture des salles de cinéma en France, la Warner a décidé de sortir Wonder Woman 1984 – qui devait initialement sortir sur grand écran fin 2020 – directement en ligne ce 31 mars. La suite des aventures de la super-héroïne 100 % made in USA sera ensuite disponible le 7 avril en VOD sur la plupart des plateformes et en DVD, puis sur Canal+.

Causette vous propose un retour sur l’histoire méconnue de cette Amazone. Car se plonger dans les origines de ce symbole de la pop culture, c’est côtoyer les suffragettes, les féministes de la deuxième vague et la toute-puissance du patriarcat.

« Est-ce que Wonder Woman devrait, même si elle est une femme, devenir membre de la Société de justice d’Amérique ? » Printemps 1942. La question, publiée dans les pages de la revue 100 % BD All Star Comics, sous la forme d’un sérieux référendum, s’adresse aux bambins des États-Unis qui pataugent alors en plein conflit mondial. Depuis un an, une nouvelle héroïne à la tenue bariolée aux couleurs du drapeau de l’Oncle Sam sauve le pays aux côtés de Batman et Superman. Il s’agit, par ce plébiscite, d’officialiser une bonne fois pour toutes son intégration dans l’univers ultraviril des super-héros. Un raz de marée de courriers à l’écriture hésitante inonde les locaux de l’éditeur All-American Publications (qui deviendra plus tard le mastodonte DC Comics). « 1 265 garçons et 333 filles ont dit oui, 197 garçons et 6 filles ont dit non. » Wonder Woman, ou Diana pour les intimes, rejoint la bande en tant que… secrétaire. Elle peut donc combattre les super-méchants à condition de bien taper ses comptes rendus à la machine.

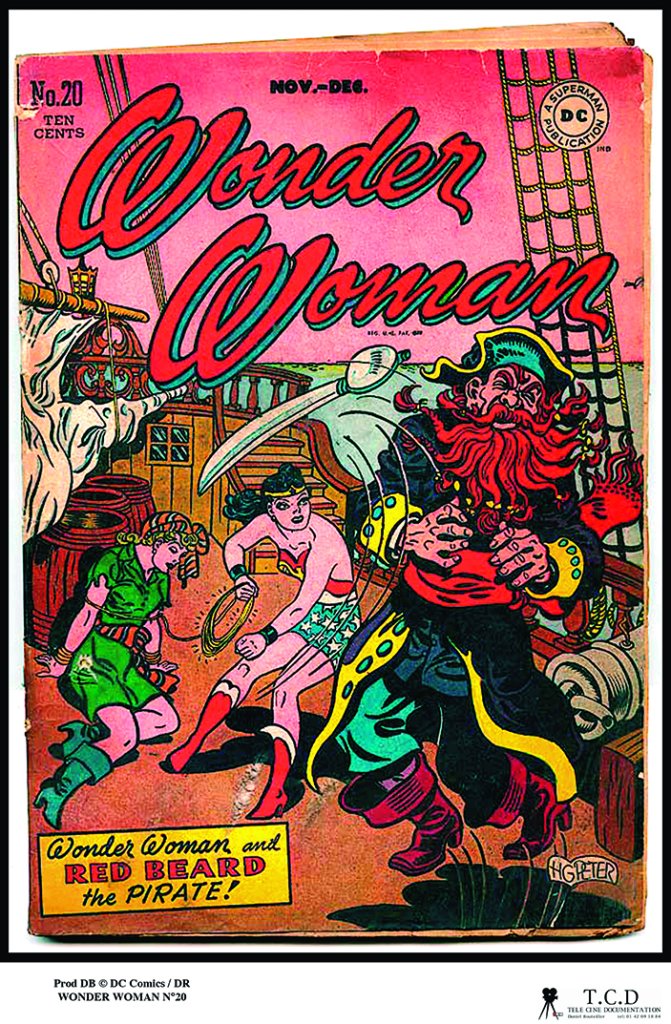

et Harry G. Peter (dessin), la super-heroïne

à la tiare et aux bottes rouges copie les pin-up

des journaux de l’époque. © prod DB DC Comics

Quand il apprend que son héroïne devient la dactylo officielle d’une bande de mecs à cape, son créateur fulmine. Le visage rond, la chevelure clairsemée, la cinquantaine, William Moulton Marston, docteur en psychologie bedonnant, n’avait pas prévu un destin de potiche pour sa Wonder Woman. Multidiplômé, ce savant fou de Harvard est l’inventeur, en 1922, du test de pression sanguine, ancêtre du fameux détecteur de mensonges, invention aussi révolutionnaire que peu fiable. En 1940, il signe un article dithyrambique sur les bienfaits psychologiques des comics auprès des enfants et All-American Publications l’embauche. C’est dans ces bureaux que naîtra la princesse Amazone. Mais, vous connaissez la maxime nunuche : « Derrière chaque grand homme se cache une femme », et dans le cas de Willy l’érudit, elles sont deux. La chance.

Trio amoureux, féministe et diplômé

La première, c’est son épouse, Elizabeth Holloway, machine de guerre universitaire. Après avoir étudié la psychologie, elle décroche sa licence à l’université de droit de Boston, l’une des rares facs mixtes du pays. Holloway ne compte pas sacrifier son palmarès de diplômes pour se retrouver aux fourneaux. En 1925, les Marston, mariés depuis dix ans, trouvent la solution pour allier enfants et boulot en la personne d’Olive Byrne, assistante de recherche et maîtresse de monsieur. La vingtaine, ravissante, elle n’est autre que la fille d’Ethel Byrne et la nièce de Margaret Sanger, pionnières féministes à l’origine du Planning familial aux États-Unis. En 1926, le trio amoureux s’installe et chacune donne naissance à deux enfants. Olive s’occupe à domicile de la marmaille, Elizabeth continue ses recherches aux côtés de Willy qui, lui, vit sa meilleure vie. Inspiré par ses deux compagnes aux idéaux féministes, le psy en « trouple » crée l’histoire de Diana et déclare : « Wonder Woman, c’est de la propagande psychologique pour un nouveau type de femmes qui, selon moi, devraient mener le monde ! »

Lire aussi : La journée type de Wonder Woman

Dessinée par Harry G. Peter, la super-héroïne à la tiare et aux bottes rouges copie les pin-up des journaux de l’époque. « Influencée par Byrne et Holloway, Wonder Woman est née dans un bouillon féministe inspiré des suffragettes », décrypte, quatre-vingts ans plus tard, Marie Dampoigne à la plume du livre Agir et penser comme Wonder Woman (éditions de l’Opportun, 2020). Elle nuance : « Alors oui, c’est un féminisme de la première vague qui s’adresse aux femmes blanches et aisées. Mais, c’est indéniable : Wonder Woman a mis un énorme coup de pied dans l’hégémonie masculine de l’univers des comics. Alors que les États-Unis sont secoués par la Seconde Guerre mondiale, Marston reconnaît le rôle essentiel des femmes dans l’effort de guerre. Wonder Woman est une femme puissante, indépendante. Elle est aussi aidée d’Etta Candy, une femme ronde qui n’a rien à voir avec les codes de la femme fatale et ça, c’est aussi révolutionnaire. »

Des machos contre une Amazone

Dans le huitième numéro de All Star Comics, publié en décembre 1941, les fans de Green Lantern et Flash découvrent donc Diana, fille de la reine des Amazones, née dans un bloc d’argile sur une île, Paradise Island ou Themyscira (lire page 58), peuplée exclusivement de guerrières. Un abri antipatriarcat en somme. Un jour, le capitaine Steve Trevor, pilote américain, beau gosse, échoue sur le sable blanc et la future héroïne est choisie pour le ramener aux États-Unis, la « dernière citadelle de la démocratie ». Elle l’aide à sauver l’Amérique sous le nom de Diana Prince. Avec son lasso de la vérité, qui oblige ses ennemis à se confesser (coucou le détecteur de mensonges), ses bracelets bouclier, sa tiare et des superpouvoirs comme le vol et la vitesse, Wonder Woman est née et, avec elle, une fâcheuse tendance à se retrouver enchaînée dans des postures de soumission suggestives. Contre celles et ceux qui dénoncent des dessins BDSM, Marston s’indigne : les chaînes symbolisent justement les entraves masculines et Diana s’en défait ! Pauvres gourdes à l’esprit mal placé.

La disparition de Marston, atteint d’un cancer, en 1947 gomme les quelques traits féministes de Wonder Woman. Joye Hummel, étudiante du psychologue, qui l’a aidé à la rédaction de nombreux épisodes sans que son nom n’apparaisse, demande à prendre la suite, tout comme Elizabeth Holloway, l’épouse officielle. La maison d’édition refuse et confie le destin de la dure-à-cuire préférée des mômes à un super-macho : Robert Kanigher. À l’image des millions d’Américaines qui ont fait tourner le pays pendant la guerre, il condamne Wonder Woman à rejoindre la cuisine pour s’occuper des vétérans de retour du front. « Obsédée par le mariage et le foyer, l’évolution rétrograde du personnage reflète un contexte américain d’après-guerre ultratraditionaliste », explique Marie Dampoigne.

Pour en rajouter une couche, c’est aussi à cette période que Fredric Wertham, un psy qui en a gros contre Superman, entame sa croisade contre les comics, qui plongeraient les têtes blondes dans la violence. Il publie, en 1954, Seduction of the Innocent (La séduction des innocents), ouvrage qui blâme, parmi d’autres héros, la chère Wonder Woman dont l’indépendance et la force feraient d’elle… une lesbienne. En sous-titre de cette homophobie

crasse : un masculiniste effrayé de voir une femme libre dans les pages d’une BD pour enfants. Sous son influence, la même année, naît la Comics Code Authority, organisation de régulation par laquelle doit passer toute publication mettant en scène des super-héros. Adieu violence, sexualité, corps dénudés, alcool, clopes, vampires. Les péripéties de l’Amazone virent au cucul la praline. La rubrique « Wonder Woman of History », qui, depuis 1942, illustrait, entre deux aventures de Diana, la biographie d’une femme ayant marqué l’histoire, disparaît au profit d’un nouveau feuilleton : « Mariage à la mode ». Au programme pour les petites lectrices : comment se dégoter un mari en étant toujours plus jolie.

« Avec mon spéculum, je suis forte »

À la fin des années 1960, alors que le féminisme de la deuxième vague engloutit les rues new-yorkaises, du côté des bureaux de DC Comics, pas une éclaboussure. Dans leur tour d’ivoire, Dennis O’Neil et Mike Sekowsky, scénariste et dessinateur, retirent à Diana ses superpouvoirs, l’affectent comme vendeuse dans une boutique de fringues et remplacent son costume par des petites robes trapèze. Pensant faire du personnage une femme moderne, le duo se plante royalement et s’attire illico les foudres des militantes qui veulent récupérer leur Wonder Woman. Parmi elles, Gloria Steinem, figure de proue du combat féministe.

En 1972, en pleine guerre pour légaliser le droit à l’avortement, elle coédite le premier numéro du magazine Ms. avec, en Une de ce mensuel féministe inédit, un titre : « Wonder Woman présidente ». La super-héroïne y est représentée plus athlétique que jamais, redistribuant les richesses, lutte des classes oblige. En 1973, c’est au tour des pages de Sister : the Newspaper of the Los Angeles Women’s Center, qui, dans un cartoon, représente Diana subtilisant un spéculum à un homme gynécologue pour s’écrier : « Avec mon spéculum, je suis forte, je peux me battre. » Alors qu’elles étaient devenues le pantin d’une poignée de machos, les féministes se réapproprient cette héroïne pour en faire le symbole de la révolte qui gronde. Le géant DC Comics s’incline et passe même un coup de fil à Gloria Steinem. L’Amazone récupère ses pouvoirs, sa tenue, et gagne une nouvelle coéquipière, Nubia, puissante et noire.

« L’un des grands cadeaux de la série ‘Wonder Woman’ est la représentation de sa mission avec d’autres femmes »

Jennifer K. Stuller, spécialiste de la représentation féminine dans les comics

Dans la foulée, de 1975 à 1979, fans et néophytes s’entichent de l’adaptation sur petit écran des aventures de la déesse incarnée par la plantureuse Lynda Carter, ancienne Miss World USA. Trois saisons, soixante épisodes, un fameux générique bien (trop) entêtant et un personnage un brin hypersexualisé. « L’un des grands cadeaux de la série Wonder Woman est la représentation de sa mission avec d’autres femmes », nous signale l’universitaire américaine Jennifer K. Stuller* spécialiste de la représentation féminine dans les comics, qui précise : « Lynda Carter l’atteste elle-même : elle s’est engagée à montrer des femmes non pas en compétition mais en collaboration – se soutenant les unes les autres. » Une sororité triomphante visible aussi dans les pages des BD : Diana ne veut pas éliminer ses ennemies, mais les rendre meilleures.

En 1986, George Pérez prend les rênes côté BD et met l’accent sur les origines mythologiques de la déesse née sur une île 100 % féminine et dont la puissance n’a jamais été remise en question par la gent masculine. Depuis, avec la scénariste Gail Simone ou Greg Rucka, le personnage ne cesse de s’émanciper. En 2016, c’est officiel, et c’est Rucka qui le dit : Diana est bisexuelle. Dans les dents, l’homophobe Wertham. Soixante-quinze ans après ses débuts dans les comics et cinquante ans après son homologue Batman, Wonder Woman débarque enfin sur grand écran en 2017, incarnée par l’époustouflante Gal Gadot. Le résultat ? Un blockbuster décapant réalisé par une femme, Patty Jenkins. De quoi tomber de sa chaise et ce n’est pas Iris Brey, experte du female gaze, comprenez le regard féminin au cinéma, qui dira le contraire. « C’est la première fois, au cinéma, que je vois une trentaine de femmes s’entraîner à combattre. […] Ensemble, entre femmes, elles ont l’air invincibles », confie-t-elle dès les premières lignes de son ouvrage, Le Regard féminin. Une révolution à l’écran (éditions de l’Olivier, 2020). Exit les panoramiques de haut en bas qui objectifient les actrices à la James Bond Girl ou les plans sur les fesses. Le deuxième volet, Wonder Woman 1984, devrait sortir en salles fin décembre et on retrouve l’Amazone dans une ambiance eighties sur fond de New Order : que demander de plus à part, peut-être, un stage entre meufs, à la fraîche, sur cette île paradisiaque ?

Lire aussi : Les super zéroïnes les plus ratées