Consommer les animaux et les femmes procéderait-il d’une même pulsion virile de domination ? Cette interrogation nourrit la réflexion de chercheuses et de militantes sur la voie de la convergence des luttes féministes et antispécistes.

C’est une conserverie bretonne qui a le bon goût d’appeler son produit le Pâté d’Cochonne, assorti du dessin d’une truie en maillot de bain. Ou une boucherie du Val‑d’Oise dont l’affiche en 4 × 3 montre une femme en sous-vêtements, une pièce de viande sur l’épaule, surmontée du slogan : « retrouvez les meilleurs plans crus près de chez vous ! ». Ou encore cette journée spéciale, le 14 mars, qui ravit la presse masculine anglo-saxonne : lancée semble-t-il par un DJ américain, popularisée grâce au Web, la Steak and blow job day (« journée du steak et de la fellation ») invite les femmes à gratifier leur partenaire d’une gâterie sexuelle et d’une savoureuse pièce de viande.

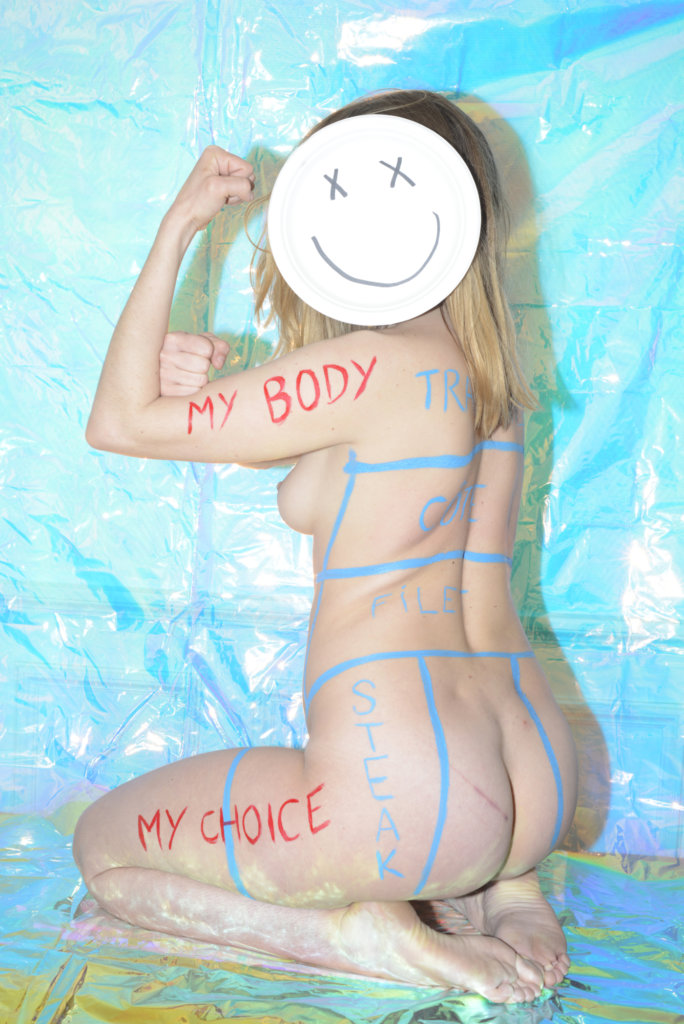

Consommer les femmes et les animaux procéderait d’une même pulsion, virile, carnassière. Militante et chercheuse indépendante, coautrice de Solidarité animale. Défaire la société spéciste (La Découverte, 2020), Axelle Playoust-Braure a étudié ces représentations qu’elle appelle « carnosexistes ». D’un côté, « des animaux hypersexualisés, dans des positions aguicheuses ». De l’autre, « des femmes animalisées, à quatre pattes, avec de la fourrure, ou fragmentées comme des morceaux de viande par des cadrages sur leurs parties “consommables” : poitrine, cuisses, etc. Ces contenus véhiculent une même idée de corps appétissants, disponibles pour être consommés, et d’êtres vivants destinés à satisfaire un plaisir gustatif ou sexuel », note-t-elle. Au-delà de la pub, dans la culture populaire, des expressions reflètent une animalisation des humaines doublée d’une érotisation des femelles animales. « La femme est féline, tigresse, tel un gibier que l’on domestique, souligne la linguiste Catherine Ruchon. Elle est aussi la poule, la truie que l’homme possède, comme l’animal. Ces discours relèvent d’une position sexiste, mais aussi “spéciste”, car l’on attribue à l’animal des qualités stigmatisantes sans réalité zoologique. »

La double domination des femmes et des animaux ouvre pour certain·es un espace de réflexion, au carrefour du féminisme et de l’« antispécisme », un mouvement qui s’oppose au « fait de considérer que les intérêts des animaux non humains – ne pas souffrir, ne pas être tué, être libre de ses mouvements… – ont moins d’importance que ceux des humains », explique Axelle Playoust-Braure. Une « discrimination injuste » qui s’incarne dans l’élevage, les abattoirs, la pêche, la chasse, les expérimentations animales ou les cirques. L’antispécisme contemporain, qui refuse la consommation de produits issus des animaux, date des années 1970 et des travaux du philosophe australien Peter Singe1. « Il considère que le spécisme est aussi injustifiable que le racisme et le sexisme, car l’espèce est un critère de discrimination arbitraire comme la race ou le sexe », complète Axelle Playoust-Braure.

Les corps exploités

Dans ses recherches, celle-ci s’attache à « trans- poser aux rapports humains-animaux les rapports de pouvoir et d’exploitation que l’on observe dans les rapports hommes-femmes ». Doctorante à l’uni- versité Paris-8-Vincennes-Saint-Denis, membre du collectif écoféministe Voix Déterres, Myriam Bahaffou dresse un constat similaire. « Françoise d’Eaubonne [penseuse de l’écoféminisme, ndlr] situe les origines du patriarcat au moment où l’agriculture s’est sédentarisée, résume-t-elle. C’est à ce moment-là que se développe l’élevage et que les hommes voient les animaux se reproduire. Le processus de la reproduction perd de son mystère et les femmes, une certaine forme de pouvoir. Leur corps se retrouve alors exploité comme celui des animaux et comme la terre, autant de réceptacles attendant la semence de l’homme tout-puissant. »

Dans La Politique sexuelle de la viande (éd. L’Âge d’homme)2, la militante animaliste américaine Carol J. Adams rappelle que, dès le XIXe siècle, des femmes se sont senties solidaires du sort des animaux. Ainsi ces suffragettes américaines, britanniques ou irlandaises à la pointe de la lutte contre la vivisection animale. La convergence des luttes connaît aujourd’hui un renouveau, mais reste embryonnaire, et parfois incomprise. Christine Delphy, directrice de recherche émérite au CNRS et cofondatrice du MLF, n’est pas convaincue par la compa- raison entre les deux systèmes d’oppression. « Ce n’est pas parce qu’on utilise le même mot de “domination” qu’on parle de la même chose. Au risque d’oublier ce que fait la domination masculine, ses spécificités », souligne-t-elle.

Au sein même des mouvements antispécistes et féministes, des points font débat. Peut-on, par exemple, qualifier de viol l’insémination artificielle des femelles d’élevage, comme le font l’association Peta et d’autres militant·es ? « Qu’est-ce qui relève de l’analogie, de la similitude ou d’une réelle identité ? Ce sont des questions polémiques, pas du tout tranchées », prévient Myriam Bahaffou. La chercheuse préfère s’intéresser aux « logiques et aux systèmes d’exploitation » et voit le refus de consommer des animaux comme « une nouvelle forme de radicalité du féminisme ». « Continuer à entériner la domination des animaux et leur chosification, conclut Axelle Playoust-Braure, c’est laisser la possibilité que des humains, à commen- cer par les femmes, soient traités comme tels. »