Il y a quelques temps, Zoé Barthoux1 a écrit à Causette pour livrer un texte puissant et effroyable sur l'inceste dont elle a été victime. Parce que la publication de ce long récit peut conforter d’autres victimes et éclairer leur entourage, nous avons choisi de le publier.

C'est un texte inédit dans sa forme et sa longueur que nous vous proposons aujourd'hui. Un très long témoignage qui ressemble, tant il est bien écrit, à une nouvelle de fiction. Mais cette histoire a été vécue, tout aussi terrible soit elle, et c'est une lectrice qui nous l'a faite parvenir. Elle nous a demandé de l'appeler Zoé Barthoux.

Sa lecture nous a faites blêmir, enrager, souffrir de concert avec elle : il s'agit d'un récit d'inceste d'un père sur sa fille adulte. Mais ce texte va plus loin qu’un simple témoignage, c'est aussi la démonstration de la force de cette jeune femme, qui puise dans ses ressources personnelles pour survivre au pire. Ce qu'elle nomme à la fin son « pouvoir d’escalader les parois ».

Zoé Barthoux est venue vers nous avec l'espoir d'être publiée pour être entendue. Cela fait partie de sa démarche personnelle vers la résilience. Nous avons donc choisi de publier en intégralité ce témoignage, sans rien y toucher.

Gammahydroxybutyrique

Se rendre là-bas n’était pas évident. D’abord, il fallait emprunter l’autoroute sur une bonne centaine de kilomètres en direction des montagnes. L’enrobé tout neuf formait cet interminable lacet noir, lequel traversait la roche en son sein pour recracher les usagers par la gueule des tunnels, toujours plus en altitude. Des virages surprenants, pour qui est accoutumé aux quatre voies en ligne droite.

Au volant de mon antique 106, je m’abandonnais aux lois de la physique, me laissant hisser sur le goudron avec force rugissement de moteur, ou m’aspirer dans le creux du virage dont le bras trompeur tentait de nous enlacer, mon armure de tôle et moi, en une mortelle étreinte. Mais j’avais l’habitude, et ma voiture aussi. J’y montais environ une fois par mois, et ce depuis quelques années déjà. Je connaissais bien les petites routes escarpées qui m’attendaient à la sortie des grands axes. Là encore, il fallait être vigilant : du goudron, surgissaient des nids de poule dont la position pouvait changer sournoisement. A peine les avais-je repérés, ces trous béants, que je les fixais sur une carte mentale, mémorisant leur emplacement pour ma prochaine visite. Je connaissais si bien ces chemins de traverse que leur décor n’avait plus aucun secret pour moi. Mais le mois suivant, les nids de poule avaient bougé et piégeaient mes roues quelques dizaines de mètres plus tôt, ou sur le côté gauche alors qu’ils auraient dû se trouver à droite. J’ai confiance en ma mémoire, je sais bien que ces saloperies changeaient de place.

Ma mémoire, c’est tout ce qui m’empêche de retourner là-bas. C’est tout ce à quoi je peux me raccrocher, la certitude de ce qui s’est passé. Il le savait. C’est bien pour ça qu’il a procédé ainsi. Il devait la museler, ma mémoire. L’influencer, la brouiller. Assiéger mes souvenirs pour m’affliger du doute qui me conduirait fatalement au déni, à l’illusion d’un mauvais rêve, à la conviction d’un mensonge que j’aurais murmuré à ma propre oreille.

Sur la route, il y avait aussi les locaux, qui conduisaient comme si leur grand-père avait lui-même coulé l’asphalte et que, selon les lois obscures qui régissent ce coin paumé, il leur avait transmis la route en héritage. Chaque nouveau virage était une aventure, un petit mystère : allais-je percuter un poids-lourd roulant trop vite, un camping-car désœuvré planté sur la bande centrale, un chasseur pinté de la veille dans son 4X4, ou encore un sanglier moribond ?

Autrefois, je faisais le trajet en bus, mais c’était encore plus long. J’avais acquis cette 106 à l’automne et là-bas, une fois chez lui, cette vieille caisse cabossée était ma sortie de secours. Je pouvais repartir quand je voulais. Je n’étais plus tributaire des horaires de bus fluctuants de ce trou perdu que les chauffeurs s’autorisaient à contourner quand ils étaient en retard, puisque la plupart du temps, personne ne patientait sous son abribus en ruines. J’y avais pourtant perdu des après-midis entiers à marteler le bitume d’une semelle impatiente, étouffée par l’angoisse de voir l’heure tourner sans distinguer le gros engin rouge à bord duquel j’étais censée fuir. Quand enfin j’avais la certitude qu’il ne passerait plus – et il n’y en avait qu’un dans la journée – je laissais le désespoir me décocher une patate de forain en pleine bouche. J’allais devoir rester là une nuit de plus et réessayer le lendemain. Une nuit de plus chez lui. Retourner à la grande maison grise, gravir les escaliers aux marches inégales, polies par les pluies, fissurées par le gel, en comptant chacune de mes respirations. Toquer au carreau de la porte d’entrée, parce qu’il la verrouillait toujours, même en hiver quand le hameau était désert. Attendre qu’il consente à m’ouvrir. Il aimait bien me faire poireauter dehors, surtout s’il pleuvait ou que le froid me mordait les joues. Il demandait qui était là, comme s’il ne le savait pas, comme s’il ne m’avait pas vu arriver par la fenêtre en trainant les pieds.

Eux, les gens du coin, ils appellent ça la vallée. Pour moi, c’est juste un trou. Ils protestent, ils disent que ça n’est pas pareil. Ils se sentent insultés. Pourtant, ce sont les mêmes à prôner l’adage selon lequel un trou est un trou.

Il n’y avait que deux familles dans le voisinage qui apparaissaient à la belle saison et fermaient leurs volets avant la rentrée de septembre. Le reste de l’année, on entendait de toute façon les rares visiteurs arriver par la départementale éprouvée, les vrombissements de moteur faisant figure d’explosion dans le silence léthargique de la vallée.

Eux, les gens du coin, ils appellent ça la vallée. Pour moi, c’est juste un trou. Ils protestent, ils disent que ça n’est pas pareil. Ils se sentent insultés. Pourtant, ce sont les mêmes à prôner l’adage selon lequel un trou est un trou. Mais ça ne s’applique que lorsqu’ils parlent des filles. Or, des filles, là-bas, y en a plus. J’imagine qu’ils finiront tous par s’enculer entre eux. Avec un peu de chance, la sodomie assurera leur extinction et un glissement de terrain précipitera les rochers dans le gouffre, lesquels écraseront tout dans un gigantesque fracas, un râle de pierre vieux comme le monde surchargé de poussière, et il n’y aura plus de vallée. Plus jamais. Rien que le silence.

Quand enfin j’entendais le mécanisme de la serrure grincer, il entrebâillait la porte et affectait d’être surpris. Un sourire étirait les commissures de ses lèvres, creusant les rides dans le taillis de sa barbe anarchique :

Le bus n’est pas passé ?

- Non…

- C’est pas grave, tu le prendras demain.

- Oui…

Le triomphe dans ses yeux me faisait l’effet d’une gifle. Il lui fallait parfois quelques instants pour me laisser entrer, comme s’il avait oublié que c’était justement ça, le but de mon retour. Durant ces instants-là, il me contemplait d’un air pensif, cet éclat bizarre dans les yeux. Sentait-il ma frustration, ma déception ? Mon angoisse ? A l’époque, je croyais que non. Aujourd’hui, je pense qu’il percevait tout cela. Des années à avoir peur de lui, à exciter son désir. Des années à l’aimer pour rien en rentrant ma tête dans mes épaules par crainte d’en prendre une, par peur de voir ce regard fou, cette rage, cette étincelle de démence carboniser ce qu’il restait de son âme d’enfant, cet enfant qui avait vieilli sans jamais grandir.

J’aurais dû savoir qu’un jour ou l’autre, il me ferait payer mes départs. Peut-être aussi deux ou trois affronts dont il me jugeait coupable, et pourquoi pas toutes les souffrances de sa vie. Quelqu’un devait être responsable. Ça pouvait être moi.

Ce soir-là, j’étais véhiculée. J’avais fait le plein avant de partir, vérifié les niveaux d’huile, et même gonflé les pneus. A priori, je pouvais partir de chez lui quand bon me semblait. C’était nécessaire de lui rappeler que je n’étais plus à sa merci, ni à celle de la compagnie de transports publics. Mon argument le plus efficace : « Si tu continues, je m’en vais. » J’agitais le trousseau devant lui et il se calmait. La fureur faisait demi-tour, il la rentrait en lui-même, rappelait les chiens. Ses épaules s’agitaient de tremblements, un rictus amer le défigurait, mais il finissait par grommeler des insanités et quitter la pièce. J’aurais dû savoir qu’un jour ou l’autre, il me ferait payer cette menace autant que mes départs. Peut-être aussi deux ou trois affronts dont il me jugeait coupable, et pourquoi pas toutes les souffrances de sa vie. Quelqu’un devait être responsable. Ça pouvait être moi.

A mon arrivée cette nuit-là, j’avais porté les lourds cabas qui remplissaient mon coffre jusqu’à la minuscule cuisine. Il était descendu pour m’aider, mais au lieu de ça il avait fait des commentaires sur la vente de la maison d’à côté pendant que je me débattais avec un filet d’oignons qui refusait de tenir en équilibre sur un pack de bières. Il ne m’avait pas embrassée, ni prise dans ses bras. Il ne le faisait jamais. Il ne s’enquit pas du confort du trajet, y avait-il de la circulation, avais-je passé une bonne journée, est-ce que j’allais bien. Tout cela lui passait au-dessus. Nous rangeâmes les courses ensemble dans les vieux placards en formica de sa cuisine. Il était content pour le vin et le rôti de veau, beaucoup moins pour le chocolat à l’orange et le gel douche.

Je croyais que t’adorais ça, le choco…

- Ouais, mais je peux plus en manger à cause de mes dents ! Tu crois que c’est marrant, de perdre ses dents à mon âge ?

- Non, je suppose que non.

- Et pourquoi t’as pris du gel douche bio ? C’est quoi, ces conneries ? Depuis quand c’est bio, le gel douche ?

- Ben, je l’ai acheté à la pharmacie, je me disais que…

Il me coupa avec un geste impatient, comme pour me gifler, et se lança dans une diatribe interminable contre le lobby du bio, que c’était une escroquerie, un business comme un autre destiné à nous enculer, nous les gens du peuple, et que ça marchait parce qu’il y avait tout un tas de cons comme moi qui gobaient le marketing pourvu qu’il y ait du vert sur l’étiquette et acceptaient de payer trois fois le prix de la valeur réelle. Tout ça en me poursuivant dans les couloirs jusqu’à la salle de bain glaciale où je rangeai le PQ, la lessive, les cotons-tiges, le shampoing, la mousse à raser et le bain de bouche que j’avais achetés pour lui en sortant du taf. Déjà, je serrais les dents. Il n’était que vingt-et-une heures.

Brusquement, il se radoucit. Inversion du feu, retour au réservoir. Sa voix chuta des hauteurs de son orgueil pour s’enliser dans une amabilité sirupeuse. Ce miel empoisonné que je ne connaissais que trop bien, j’avais appris à l’apprécier. Pendant longtemps, j’avais cru que c’était sa manière de me dire qu’il m’aimait, comme un chat qui se serait frotté à mes jambes après avoir lacéré mon plus beau pull en cachemire.

Il me demanda ce que j’avais prévu pour le dîner, car chacune de mes visites était propice à enfiler mon tablier de Cendrillon. Je dis qu’étant donné l’heure tardive, j’allais faire des spaghettis et qu’on mangerait le rôti le lendemain midi. Il se mit à râler, qu’il voulait le rôti ce soir, qu’il avait faim, qu’il ne mangeait jamais de viande, que lui proposer des pâtes alors que j’avais dévalisé les rayons du supermarché, c’était me foutre de sa gueule. J’acquiesçai sans chercher à nuancer ses propos – c’était inutile. Je lavai la vaisselle qui macérait dans son jus depuis des lustres pendant que le four chauffait, balayai le carrelage poisseux et nettoyai la toile cirée tachée tandis qu’il badinait de cette voix calme et liquoreuse, vaguement inquiétante. Intérieurement, je soupirais de soulagement : l’explosion était retardée.

Nous dînâmes dans la salle à manger enfumée. Il dit que le rôti n’était pas assez cuit. Je lui répondis que son four était à l’agonie et il rétorqua qu’il n’avait pas les moyens d’en racheter un autre, que c’était facile, pour moi, de critiquer. Je dis que sa mère pouvait le faire, dans la mesure où c’était encore sa maison et où elle viendrait y passer l’été. Il recommença à s’agiter, dégainant son masque préféré ; sa tête de martyr – accablé mais humble, la douleur et l’abnégation au service de la vertu – pour prétendre qu’il ne voulait pas lui demander ça, qu’il refusait que sa mère casse un billet pour lui. Je me jetai dans mon verre de vin en attendant que l’orage traverse la pièce, renonçant à lui faire remarquer que me dépouiller du peu d’argent dont je disposais n’avait jamais paru lui poser de problème moral – et que contrairement à sa mère, je n’avais pas d’actions en bourse.

Il s’apaisa, me dévisagea d’une façon étrange. Je lui rendis son sourire, mal à l’aise. Il se leva et attrapa mon verre, me proposant de me resservir, avant de disparaître dans la cuisine.

A nouveau, il reprit soudainement ses esprits – du moins, en avais-je l’impression. Cet air ahuri, ce brusque sursaut lui rappelant qu’il avait un objectif. Il s’apaisa, me dévisagea d’une façon étrange. Je lui rendis son sourire, mal à l’aise. Il se leva et attrapa mon verre, me proposant de me resservir, avant de disparaître dans la cuisine. Il y resta un moment et j’en profitai pour repousser mon assiette en soupirant, afin d’allumer une cigarette à la flamme d’une bougie vissée dans une bouteille de Poliakov dégoulinante de cire. Avec un peu de chance, je pourrais me coucher tôt, prétextant la fatigue de la semaine. En fin de matinée, au plus tard en début d’après-midi, je partirais et n’aurais pas besoin de revenir avant le mois prochain. Je lui avais amené ses courses, son tabac, la guarana en poudre qu’il consommait comme un substitut au speed, son argent liquide. J’avais coché toutes les cases. Je lui avais même acheté un pull en laine et un jeu de société. Il avait essayé le pull pendant que je cuisinais pour venir se plaindre qu’il grattait, mais il a toujours adoré les jeux. J’ignorais qu’une partie avait déjà commencé.

Quand il reprit sa place face à moi, je notai l’attention avec laquelle il me regarda boire mon verre. Encore ce sourire étrange, et l’ombre du triomphe, comme avant, quand je ratais le bus. C’est alors qu’il s’éclaircit la gorge et commença à parler de GHB.

Tu en as déjà pris ? me demanda-t-il doucement.

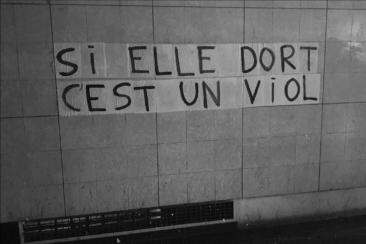

- Du GHB ? Pourquoi je prendrais ça ? C’est la drogue du violeur.

Il tiqua, fronça les sourcils : déjà, le mot ne lui plaisait pas.

Beaucoup de gens consomment ça dans un but récréatif, me contredit-il, pas seulement des violeurs !

- Les violeurs n’en prennent pas, corrigeai-je, ils en font prendre à leurs vic…

Geste impatient pour m’interrompre. Il entreprit de m’expliquer les différents effets du produit en question, que ça pouvait être prescrit contre la narcolepsie, comme le Rohypnol. On pouvait s’en procurer en pharmacie pour la modique somme de quinze euros le flacon. L’occasion de cracher sur les médecins, ces connards cupides qui en prescrivaient facilement, qu’il suffisait de les baratiner un peu. Que certains en vendaient carrément sous le manteau, comme la kétamine et les amphétamines. En gros, s’il y avait des viols sous GHB, c’était à cause des médecins. Il blablata un moment sur le butanédiol, les benzodiazépines, le flunitrazépam. Il s’était bien renseigné, mais ça ne me surprit pas : il m’avait toujours tenu des discours inendiguables sur la drogue. C’était un consommateur de longue date, ce qui n’avait jamais été un secret pour moi. Il avait tenu à ce que je sois consciente très jeune de ses addictions, de même qu’il s’était assuré de m’influencer en ce sens, histoire que je fasse comme lui : que je me défonce la gueule avec toutes les substances existantes, que je devienne alcoolique et toxico, comme il l’était. Ça n’avait pas complètement fonctionné, et il m’en avait voulu. De vieilles histoires, des dossiers classés depuis longtemps. Je l’écoutais distraitement en finissant mon verre de blanc.

Ce qui fait le traumatisme d’un viol, finalement, délirait-il, c’est le fait de s’en souvenir. Mais si on n’est pas conscient que ça arrive, si on n’en a aucun souvenir, alors il n’y a pas de traumatisme.

J’haussai un sourcil perplexe face à cette théorie alambiquée.

Tu te rends compte de ce que tu dis ? avançai-je prudemment. Tu légitimes l’utilisation du GHB dans les cas de violences sexuelles…

Il ne me regardait plus, faisant comme s’il ne m’avait pas entendue.

Qui sait, peut-être qu’il y en avait dans ton verre…

J’émis un rire bref, interloquée.

Pourquoi tu aurais mis du GHB dans mon verre, Papa ?

Pourquoi tu aurais mis du GHB dans mon verre, Papa ?

Alors, le moment arriva. Ce flottement entre nous, au-dessus de la table de la salle à manger. Un échange de regards, interrogatif pour ma part, indéchiffrable pour lui. Cet air sur son visage, celui d’un ado qui s’apprête à avouer à sa mère que le mètre carré de moquette calcinée, c’est lui.

Pourquoi tu aurais mis du GHB dans mon verre, Papa ?! répétai-je d’une voix incertaine, beaucoup plus aigüe que la première fois.

Il me dévisagea, surpris par ma réaction. Elle ne semblait pas correspondre à ce à quoi il s’attendait. Il s’agita, haussant dangereusement la voix. Il hurla qu’il fallait bien qu’il se soulage, que c’était normal, c’était un homme, il avait des besoins que moi, bien sûr, je ne pouvais pas comprendre. Qu’il était coincé ici depuis dix ans sans bagnole, qu’il n’avait pas eu de rapports avec une femme depuis plusieurs années. A l’écouter, c’était un taulard. Je ne comprenais pas le lien avec moi, je ne voyais pas en quoi ça me concernait. Mais lui le voyait. A cet instant, je n’étais plus sa fille : j’étais un trou.

Je me levai d’un bond de ma chaise. C’était une blague – de très mauvais goût, certes, mais ça ne pouvait pas être autre chose. Il ne pouvait pas dire ça sérieusement. Pourtant, il paraissait très sérieux quand il m’asséna que c’était normal que je fasse ça pour lui, que c’était mon rôle. Il fallait bien que je lui serve à quelque chose, ajouta-t-il. D’ailleurs, il savait bien que je sortais toujours avec des hommes plus âgés que moi. Les filles qui font ça, ce sont celles qui se cherchent un père. Or, ça n’avait pas de sens de chercher son père en couchant avec d’autres types. Le plus simple était de coucher avec son propre père puisque c’était ça, au fond, le sujet. Je tentai de trouver une issue, je me mis à tourner autour de la table pour lui échapper, à chercher mes clés de voiture du regard. Je lui gueulai que je ne le ferai pas, que je ne le laisserai pas me faire ça. Il argua que c’était trop tard, qu’il ne nous restait pas plus d’une vingtaine de minutes avant que le produit agisse.

Rends-moi mes clés ! Où tu les as cachées, putain ?!

Il soupira qu’il l’avait fait pour moi, pour m’empêcher de prendre le volant en pleine nuit et de provoquer un accident. Il insista sur le fait que le produit agirait bientôt, qu’il ne pouvait quand même pas me laisser partir et emboutir un arbre. Il n’était pas un monstre.

De toute façon, qui me croirait si je lui disais : « Viens vite, mon père m’a droguée, il va me violer ! »

Il m’apparut que je n’avais personne à qui téléphoner, personne qui aurait pu empêcher ça, qui était assez près pour intervenir. De toute façon, qui me croirait si je lui disais : « Viens vite, mon père m’a droguée, il va me violer ! » Dans le coin, j’étais persona non grata depuis des années, depuis les vieux dossiers de mon adolescence.

Je sais qu’il chuchota cette dernière question à mon oreille d’un ton on ne peut plus anodin, pudique, presque timide :

Tu prends bien la pilule ?

Tandis qu’il allait chercher ma trousse de toilettes dans mon sac afin de me rapporter le contraceptif, je réalisai qu’il avait prévu d’abuser de moi sans capote. J’eus le temps de me demander ce qu’il aurait fait si j’avais affirmé ne pas être sous pilule. Avait-il prévu des protections au cas où ? Peut-être pas. Est-ce que ça l’aurait arrêté ? Sans doute que non. Un trou reste un trou, comme disaient les mecs du coin. Mais de toute évidence, avoir un gosse avec moi ne le tentait pas plus que ça, ce qui faisait toujours un tueur en série sociopathe de moins sur le marché. Je ne serai pas la mère du prochain Luka Magnotta, c’était une consolation.

J’eus réellement le temps d’accepter l’inéluctable. Quelques minutes, quelques secondes pour réaliser. Ça allait se produire. Ça allait vraiment se produire. Il l’avait préparé. C’était programmé à l’avance. Je m’étais jetée dans la gueule du loup, j’avais foncé droit dans le piège. Tout en me tendant un verre d’eau pour que j’avale ma pilule et mes couleuvres, agenouillé devant moi, il me regardait avec une sorte d’émerveillement infantile. Un môme devant son cadeau de Noël, celui qu’il attend depuis des années, celui pour lequel il se tient sage, celui qu’il écrit chaque hiver dans sa lettre au Père Noël. Enfin déballé. Comme je n’arrêtais pas de pleurer, hébétée, abasourdie, il me tendit un joint. Il dit que ça me détendrait.

Je tentai de me lever, ignorant ses protestations, lui qui me disait de ne pas essayer de marcher, que j’allais tomber. Je ne sentis pas le choc du carrelage contre mon dos, j’étais couchée sur un matelas de nuages.

Ensuite, l’attente. Elle ne dura pas longtemps : je sentis les premiers effets, violents, après quelques taffes sur le pétard. D’expérience, je savais que ça n’avait rien à voir avec l’herbe que j’étais en train de fumer. C’était un mélange déplaisant entre les effets de l’alcool et ceux de la kétamine, en dix fois plus puissants. Je n’avais jamais rien consommé de tel. Même fumer un kilo d’herbe ne m’aurait pas fait ça. Je tentai de me lever, ignorant ses protestations, lui qui me disait de ne pas essayer de marcher, que j’allais tomber. Je ne sentis pas le choc du carrelage contre mon dos, j’étais couchée sur un matelas de nuages. Je voulais ramper, incapable de me relever, mais la porte était fermée. L’escalier était impraticable dans mon état. Il n’y avait pas de voisin en cette période. Personne à alerter. Un putain de trou, vous dis-je.

Quand il se pencha sur moi, son visage était flou, néanmoins je me rappelle ses yeux. Deux fentes ouvertes sur le vide. Alors je me débranchai, actionnai le pilote automatique, mis mon cerveau en veille et fermai les yeux pour ne plus le voir. Je tendis les bras au GHB et il me porta jusqu’au lit de ma grand-mère.

A mon réveil, j’avais tout oublié de ma soirée. Cet oubli me troubla. Je n’avais pourtant pas consommé tant d’alcool que ça, je n’en buvais jamais beaucoup chez lui. D’ailleurs, je n’avais pas du tout la gueule de bois. Je m’éveillai avec l’impression d’avoir dormi durant une éternité dans ma tour de ronces, peut-être un siècle, d’un sommeil si profond qu’il m’évoquait le coma. Je me souvenais de mon arrivée, de ses réflexions, du repas… puis rien. Le brouillard. Le néant. Un trou noir – encore un putain de trou. Me triturant les méninges, je me redressai, sortis une jambe du lit. C’est là que je la sentis : la coulée sur ma cuisse. Et cette pulsation sourde, entre mes jambes. Et cette sensation d’avoir le rectum béant. Je ne parlerais pas de douleur, mais des habituelles manifestations du corps féminin après les rapports. Mes yeux se posèrent sur les fringues de mon père, jetées en tas sur le plancher. Mon cerveau analysa la présence incongrue de ses vêtements de la veille dans cette chambre où il ne dormait pas. La solution était là, à portée de main. La réponse à l’équation me regardait par en-dessous, dans un coin de la pièce. Je passai devant elle sans la voir. Je croisai mon regard dans le grand miroir biseauté, au-dessus de la cheminée condamnée. En cet instant, je n’aurais su dire laquelle de nous deux l’était le plus.

Je ne voulais pas comprendre, additionner les indices, en tirer des conclusions. Saisie d’un inexplicable malaise, j’ostracisai mes interrogations le plus loin possible dans ma tête.

Cependant, je ne compris pas. Je ne voulais pas comprendre, additionner les indices, en tirer des conclusions. Saisie d’un inexplicable malaise, j’ostracisai mes interrogations le plus loin possible dans ma tête. Il était plus de midi, j’étais déconcertée d’avoir dormi autant alors que j’étais censée m’être couchée tôt. Je le trouvai dans la salle à manger, à la fois mielleux et sur la défensive, comme un gosse qui a fait une connerie et se demande s’il va se faire gauler. Je lui demandai des détails, à quelle heure je m’étais couchée. Il broda, assura qu’après avoir fumé un joint je ne tenais plus sur mes jambes, que j’avais dormi douze heures. Ce matin, il n’était pas agressif. Il me foutait la paix. Je m’enfermai dans la salle de bain où, cette fois, il ne tenterait pas d’entrer. Je me débarrassai de ma culotte tapissée de sperme en coupant quelques-uns de mes circuits neuronaux, pris ma douche telle une automate. Quand je lui annonçai que j’allais rentrer chez moi, que j’avais des choses à faire, qu’il était déjà tard, il ne râla même pas, lui qui pourtant en faisait toujours des tonnes chaque fois que j’amorçais mon départ.

Ce jour-là, je m’arrêtai sur une aire d’autoroute afin de prendre un café. Je restai plus d’une heure assise derrière le volant de ma 106, mon gobelet en carton dans la main, une cigarette dans l’autre. Je considérai les indices : le tas de fringues sur le plancher. La sensation dans mes parties intimes. Le sperme dans ma culotte. Le trou noir. La crise qui s’était produite la veille, mais dont j’avais oublié la cause, les arguments. Le docteur Watson marmonnait à ma droite, je le chassai de ma caisse. Impossible, mon cher Watson. Tu deviens gâteux, il est temps de prendre ta retraite.

Le mois suivant, je n’y retournai pas. Il ne prit pas la peine de téléphoner pour savoir pourquoi. Je ne parvenais pas à me débarrasser de cette sensation étrange d’être passée à côté d’une nuit entière de ma vie sans aucune raison apparente. Puis, tout s’est enchaîné : quelques mois plus tard, il rencontrait une femme et se mettait en couple avec elle, m’insufflant un vague espoir que la situation changerait, que les choses iraient mieux. Que je n’aurais plus à faire ses courses, son ménage, sa lessive, sa popotte, remplir ses papiers, effectuer ses démarches à sa place, retrouver ses potes dans des bars pour leur rembourser l’argent qu’il leur devait. Qu’enfin, il aurait quelqu’un d’autre à confondre avec sa mère ou avec sa femme, selon les moments. Pendant quelque temps, j’y ai cru. Il avait l’air plus heureux. Il mangeait même du bio et tentait de me convaincre que c’était meilleur pour la santé. De mon côté, je vivais ma vie pour penser à autre chose : changement de job, reprise de mes études, vie de couple, un statut de belle-mère pour une fillette de huit ans, puis un déménagement qui me rapprocherait de lui. L’écriture d’un roman dont la trame me tiraillait depuis l’adolescence, exigeant d’être rédigée, de sortir à l’air libre. De quitter ma tête, cet endroit si inhospitalier. De cette soirée lointaine, je n’avais plus aucun souvenir. Partiellement motivée par mon conjoint, qui trouvait que mon père faisait des efforts et méritait que je lui laisse une cent-trentième chance, j’ai même emménagé à quatre kilomètres de chez lui, dans la vallée. Dans le trou.

Ça m’est revenu plusieurs années après, morceau par morceau, image par image, scène par scène, au fil des semaines, des mois, des introspections, des cauchemars.

Ça m’est revenu plusieurs années après, morceau par morceau, image par image, scène par scène, au fil des semaines, des mois, des introspections, des cauchemars. Pas la nuit que nous avons passée dans cette chambre, non – surtout pas la nuit. Mais ce qui s’est passé avant, oui. Le laps de temps très bref, à peine vingt minutes, où j’avais réalisé que j’étais prise au piège, parce qu’il ne s’était pas contenté d’attendre que le produit fasse effet. Il avait fallu qu’il me le dise, il n’avait pas pu résister à la tentation de me prévenir de ce qui allait m’arriver. Me faire paniquer, me voir terrorisée, suppliante, désespérée. Il s’était vexé lorsqu’il avait vu l’horreur sur mon visage, il s’était justifié. Peut-être croyait-il que je n’attendais que ça. Peut-être pensait-il que l’amour que je ressentais pour lui était de ceux qui vous font écarter les cuisses et présenter votre anus. Quand je pense qu’en maternelle, il insultait ma mère parce qu’elle me soignait avec des suppositoires, qu’il assimilait ça à de la torture…

Je crois me souvenir d’un chantage – comme s’il avait eu besoin, en plus de m’avoir enfermée dans la maison, d’avoir caché mes clés de voiture et de m’avoir droguée, de me faire chanter. Comme quoi il balancerait à ma mère quelque chose que j’avais fait. Qu’il le dirait à toute la famille, à tous les gens qui me connaissaient, qu’il l’étalerait en place publique. Il l’avait déjà fait, dans mon adolescence. Et quand il ne trouvait rien à balancer, il inventait. Il m’avait déjà fait le coup. Il devait me rendre coupable d’une manière ou d’une autre, inverser les responsabilités. Il le faisait depuis toujours. Il n’avait jamais procédé autrement, même quand j’étais au CP. C’était toujours ma faute, j’étais systématiquement coupable de ce qui m’arrivait, mais aussi de ce qui lui arrivait à lui.

Sa mère aussi insistait là-dessus : elle et son mari ne pouvaient rien faire pour lui, ma maman s’était enfuie, j’étais donc responsable du bonheur de mon père.

A l’âge de six ans, il m’avait dit que si je ne restais pas vivre avec lui, il se suiciderait. Toute ma vie, j’avais craint qu’il le fasse. A présent, je sais bien que ça ne lui traverserait même pas l’esprit d’en finir. Sa mère aussi insistait là-dessus : elle et son mari ne pouvaient rien faire pour lui, ma maman s’était enfuie, j’étais donc responsable du bonheur de mon père. Je devais être gentille, compréhensive, bien travailler à l’école pour le rendre fier. Faire preuve de maturité, d’indulgence, contrôler mes instincts pour réfréner les siens. Je devais réussir là où ils avaient tous échoué. Après tout, j’étais venue au monde pour ça : le rendre heureux. J’avais merdé, il n’avait eu de cesse de me le faire payer.

Depuis, des images ont forcé les barrages de ma tête. Des flashs. Pas beaucoup, seulement quelques-uns. J’ai toujours eu une excellente mémoire. Un foutu problème, ma mémoire. Je revois la lampe rose sur la table de chevet, près du lit de ma grand-mère. Je revois son visage, lui assis qui me déshabille pendant que je repose, inerte, incapable de résister. Je me souviens d’avoir ri, défoncée comme jamais auparavant. Mon père me violait dans le lit de sa mère et moi, je riais.

La honte qu’on éprouve quand on conscientise ça, elle ne ressemble à rien d’autre. C’est une honte qui étouffe, qui chasse l’air dans les poumons, qui dégouline pour prendre toute la place. Elle vous appuie sur la tête pour que vous lui suciez la bite. Elle vous empêche de la relever, de marcher la tête haute. Elle vous séquestre à l’intérieur de vous-même. Comment mener une vie normale, après ça ? C’est pourtant ce que je fais. Je mène une vie normale mais je ne me sens pas normale, moi. Je ne sais plus quand je l’ai été pour la dernière fois. Je regarde mon existence défiler passivement comme si j’étais déjà morte, comme si ce n’était pas ma vie mais celle de quelqu’un d’autre. La petite fille pleure au fond de moi. Je ne sais plus quoi lui dire pour la consoler. J’ai beau lui jurer que tous les hommes ne sont pas ainsi, elle ne me croit pas. Comment faire confiance à des inconnus quand on ne peut même pas avoir confiance en ses parents ? Elle me supplie de la laisser mourir, elle veut que je l’achève. Je la comprends. Il est temps qu’elle se repose.

Ses entrées fracassantes dans la salle de bains pour écarter le rideau et me mater, quand j’avais sept ans, puis neuf, puis onze, puis quatorze, puis dix-sept. Tout ça sous le regard de sa mère qui ne grondait jamais son petit.

J’aurais dû m’en douter, j’aurais dû savoir qu’un jour, il irait jusque-là. Toutes ces années à attendre que je grandisse, à me dire que j’étais sexy quand, à dix ans, je portais une jupe plissée sur des collants de laine. Ses entrées fracassantes dans la salle de bains pour écarter le rideau et me mater, quand j’avais sept ans, puis neuf, puis onze, puis quatorze, puis dix-sept. Tout ça sous le regard de sa mère qui ne grondait jamais son petit, son fils adoré et pourtant mal-aimé, ma chère grand-mère qui me morigénait de vouloir tirer le verrou, que ça le mettrait en colère. Et personne ne voulait le mettre en colère, surtout pas elle. Surtout pas moi.

Ma mère disait qu’elle avait servi de mère porteuse, qu’elle n’avait été qu’une matrice, qu’un utérus au service de la relation malsaine de mon père avec ma grand-mère, elle qui avait seulement vingt ans à ma naissance. Elle pleurait dans son verre de vin et gémissait qu’il avait eu un enfant avec elle parce qu’il ne pouvait pas en avoir avec sa propre mère. Que je n’étais pas sa fille, mais la leur. Mes grands-parents m’avaient élevée et mon père, lui, disait que j’étais sa petite sœur. C’était difficile de transcrire tout ça sur papier lorsqu’à l’école, on nous avait demandé de construire notre arbre généalogique. J’ignorais sur quelle branche je devais me placer, qui étaient les parents, qui étaient les enfants. Aujourd’hui, je m’en tape, des branches. Je veux scier l’arbre et le foutre au feu. Arracher jusqu’aux racines de cette sève maudite. Oublier la vallée. Reboucher le trou. Les emmurer comme ils ont emmuré mon enfance et ma mémoire. C’est terminé et ça ne fait que commencer. Je me souviens, à présent.

Actuellement, je vis encore à quatre kilomètres de chez lui mais je ne le vois plus. Ce n’est pas suffisant, bien sûr. Dans quelque temps, je quitterai la vallée, je quitterai le trou pour de bon. Cet endroit que j’aimais tant quand j’étais enfant. Ce havre de paix au milieu des bois, au milieu de nulle part, la brochure bucolique de mes vacances, il en a disloqué l’ossature, abimé les couleurs. La carte postale ne tient plus debout, l’aquarelle bave, le décor s’effondre. Ce n’est plus qu’un trou, un gouffre qui mène tout droit aux enfers. Le bus n’y passe plus. Personne ne s’échappe des enfers.

J’écris ces lignes pour m’en échapper, justement. Pour que d’autres qui ont vécu la même chose sachent qu’ils ont le pouvoir d’escalader les parois.

J’écris ces lignes pour m’en échapper, justement. Pour que d’autres qui ont vécu la même chose sachent qu’ils ont le pouvoir d’escalader les parois. Ça s’apprend, ça ne s’improvise pas. C’est une quête qui nécessite de s’entraîner. On ne devient pas Henriette d’Angeville sans efforts, on en sort rarement du premier coup, on accumule parfois de nombreuses tentatives, pléthore d’échecs décourageants qui nous relâchent chaque fois au fond du trou. Dans les ténèbres harcelantes. Mais un jour, on trouve la bonne aspérité sur laquelle caler son pied, la bonne façon de se hisser vers la lumière, la technique adéquate, la force de franchir les derniers mètres, on sent palpiter la détermination dans nos muscules. Et le ciel nous aspire, et le vent dans nos cheveux nous rappelle qu’on a réussi, cependant que les démons vagissent de rage dans les tréfonds de leur forge. A ce moment-là, retournez-vous, regardez-les une dernière fois et brandissez votre majeur bien haut. Brandissez les deux, si vous pouvez. Crachez-leur dans la face, accroupissez-vous et pissez-leur sur la gueule. Tant qu’à faire, vous pouvez aussi leur chier dessus. C’est un moindre mal. Ce n’est pas élégant, mais l’enfer se fout de l’élégance. Et nous aussi, on s’en fout.

Il est possible qu’un jour, si je ne parviens pas à m’extirper du trou, j’empoisonne la soupe que j’aurai préparée pour lui. Il n’est pas à exclure que je sois capable de le regarder l’ingérer, d’attendre les premiers signes sur son visage, de le voir se tordre de douleur, le dévisager lorsqu’il comprendra ce qui est en train de se passer, renifler la peur du petit garçon traumatisé qui sanglote derrière ses yeux, le suivre tandis qu’il rampera au sol jusqu’à ce que la mort le saisisse enfin. La boucle sera bouclée avec des points de suture. J’appellerai la gendarmerie et j’attendrai qu’on vienne me chercher en fumant une cigarette. Comme Œdipe, je tuerai le père, et j’espère que Jocaste sera encore vivante pour voir ça, que ça l’achèvera, la vieille. Je veux les voir morts, je veux les regarder tandis qu’ils dormiront d’un sommeil définitif, plus puissant que le GHB, les contempler dans leur cercueil avant de dire au croque-mort à la mine lugubre de fermer le couvercle. Et on les foutra tous les deux à la fosse commune, ou peut-être leur famille consentira-t-elle à leur offrir une sépulture décente. Peu importe. Un trou, c’est un trou. Et de celui-là, ils n’en sortiront jamais.

Toutefois, je ne tiens pas à ce qu’ils m’y enferment à leurs côtés. Alors, sans doute que je ne ferai pas cela. C’est également pour ne pas être tentée de le faire que j’écris tout ça. Ces mots, je les trace avec mon sang. Je puise l’encre à mes veines. Ce sang maudit, j’en fais de la littérature pour ne pas me repaître de celui des autres, pour ne pas me venger sur des gens qui n’y sont pour rien. La tentation est grande de l’utiliser, cet arsenal maléfique qu’ils m’ont transmis malgré moi, que je surveille du coin de l’œil, dont je m’assure qu’il reste verrouillé. Je sais qu’il est là, qu’il murmure à mon oreille quand le désespoir se fait trop asphyxiant. Je dois rompre les liens du sang pour interrompre le cycle. Pour ne jamais, au grand jamais, devenir comme mon père, comme ma grand-mère, comme eux : ma famille. Mes gènes. Mon enfer.

- C'est un pseudonyme[↩]