Jusqu'au 20 mars à Paris, la photographe Juliette Dupuis Carle expose Une sur trois, un travail photographique donnant à voir les stigmates, physiques et psychiques, des violences sexuelles. Et redonnant aux femmes victimes le pouvoir sur leur histoire.

Une sur trois, c'est le nombre de femmes dans le monde qui, au cours de leurs vies, seront victimes de violences sexuelles. C'est un chiffre vertigineux, que la photographe Juliette Dupuis Carle s'applique à mettre en images dans Une sur trois, visible actuellement et jusqu'au 20 mars à l'Espace Beaurepaire (Paris Xème). Un financement participatif a été nécessaire pour louer le lieu qui se visite gratuitement : son succès montre probablement qu'après la déflagration #MeToo, après la mobilisation #NousToutes, nous sommes dans un moment collectif où nous avons envie et besoin de voir ce qui n'a pas été vu pendant si longtemps : l'ampleur des violences sexuelles, qu'elles soient commises sur des enfants ou des adultes et les traces qu'elles laissent sur la peau ou dans l'esprit des victimes.

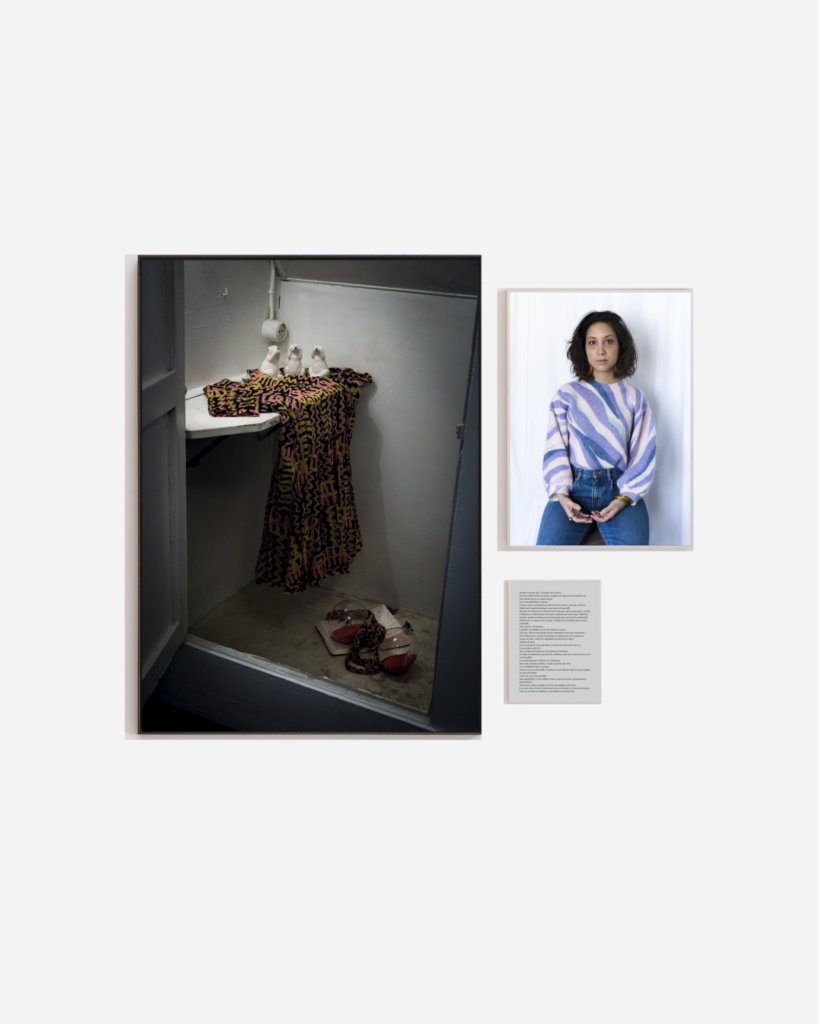

Dans Une sur trois, donc, Juliette Dupuis Carle a proposé à une trentaine de femmes de réaliser une photographie qui montre les stigmates, qu'ils soient visibles de prime abord ou pas, de viols parfois incestueux ou d'agressions sexuelles. « Le corps me paraît le meilleur spectre pour exprimer nos émotions », explique la jeune femme. Sur les photos, les corps montrent les cicatrices ou la maigreur, parfois ils se contorsionnent, d'autres fois ils paraissent inertes, allongés sur le sol, pour dire la douleur des âmes. Sabrina – 32 ans, victime d'inceste entre ses 4 et 9 ans – Gaëlle – 41 ans, victime d'agressions physiques et sexuelles et de viols conjugaux de ses 21 à 37 ans – ou encore Nathalie, 55 ans, agressée à l'âge de 18 ans : toutes ont accepté de faire confiance à Juliette Dupuis Carle à l'occasion d'une séance photo dont l'objet était de faire surgir les émotions enfouies. « Je ne leur parlais pas de ce qu'elles avaient vécu car mon sujet, c'était leurs émotions, pas leur histoire, raconte à Causette Juliette Dupuis Carle. Quand elles arrivaient, certaines avaient une idée très claire de ce qu'elles voulaient montrer ou pas [parfois, la photo capture des habits sans corps pour les porter, ndlr.] Dans tous les cas, le choix de la photo exposée est celui du modèle. »

« La photographie devient la preuve que ce qu'on éprouve est réel, que ce qui nous angoisse est présent et justifié. »

Juliette Dupuis Carle

La photographe travaille en effet dans une démarche d'art thérapie. « L'enjeu est que ces femmes s'approprient le travail que nous réalisons ensemble car je crois que la photo peut aider à se reconnecter avec un corps malmené : elle apporte de la lumière sur les corps et devient la preuve que ce qu'on éprouve est réel, que ce qui nous angoisse est présent et justifié. Cela tient lieu de matérialisation, notamment pour celles qui n'ont pas pu avoir droit à la justice. » En parallèle, l'artiste a demandé aux femmes d'écrire un texte libre qui accompagne chaque photo exposée. En prose ou parfois en vers, chacun de ces textes est un uppercut sur l'angoisse, le stress post-traumatique, la honte, le désespoir, la confusion des sentiments, les montagnes russes émotionnelles ressenties depuis le viol, ou depuis qu'elles s'en souviennent puisque plusieurs de ces femmes ont vécu une amnésie traumatique après avoir été violées durant l'enfance. « Si rond j'ai fait le dos /Pour ne pas trahir les deux compères /Ça m'a coûté la peau /L'eczéma s'est fait solidaire /De cette énergie solidaire /Que je sentais de père en père » écrit par exemple Maëvane, 29 ans, victime d'inceste à l'âge de 4 ans. D'autres encore ont axé leurs écrits sur la façon dont elles cherchent à reprendre pied, à se réapproprier leurs histoires et leurs vies un temps volées. « Les années passent. Parfois je vis. Parfois pas. Sans cesse, je doute, redoute, renonce, pourris puis revis. Une véritable héroïne en somme », écrit ainsi Sabrina.

Ce dispositif « photo-témoin » – texte libre est complété par un portrait où les modèles posent assises sur fond blanc, les yeux droits dans l'objectif pour, dit Juliette Dupuis Carle, « capter l'attention du visiteur ». Pour sa photo portrait, Sabrina pose dans un pull violet. Hasard ? C'est la même couleur de la robe de la petite fille approchée par son agresseur dans le premier souvenir revenu à Sabrina. On le comprend alors aisément : si les visiteur·rices ne sortent pas indemnes de cette exposition, nombreuses sont les modèles qui ont confié à Juliette Dupuis Carle avoir débloqué quelque chose en elles en participant à cette œuvre de résilience collective.

Lire aussi l Reportage : avec de l’or, Laetitia Lesaffre répare symboliquement les femmes victimes de violences