Chaque mois, un chercheur, une chercheuse, nous raconte sa thèse sans jargonner. Depuis sept ans, la doctorante en histoire Sophie Panziera étudie les représentations du sommeil en France au XIXe siècle et les normes qui l’entourent. Un sujet loin d’être soporifique !

Causette : Pourquoi écrire une histoire du sommeil, un phénomène qui semble naturel ?

Sophie Panziera : Certes, le sommeil est une fonction physiologique, mais sa pratique n’en est pas moins influencée par des normes. La société nous dit ainsi : « Il faut dormir tant de temps, dans tel ou tel espace, la nuit plutôt que le jour… » En France, c’est un objet encore relativement peu étudié. C’est davantage le cas aux États-Unis. L’historien américain Roger Ekirch a par exemple théorisé le fait que l’on dormait plus « naturellement » avant la période industrielle. Selon lui, nos ancêtres, davantage soumis aux rythmes de la nature, auraient eu un sommeil biphasique : ils s’endormaient très tôt, se réveillaient quelques heures plus tard pour s’adonner à des activités comme la prière, la méditation, etc., puis se rendormaient. D’autres chercheurs qui s’y sont intéressés au XIXe siècle expliquent que l’industrialisation et la naissance du capitalisme auraient entraîné des nuits de plus en plus courtes. J’ai voulu interroger cette idée.

Vous vous êtes donc penchée sur le « long » XIXe siècle, de la fin du XVIIIe au tout début du XXe…

S. P. : La fin du XVIIIe siècle est une époque intéressante, car plusieurs phénomènes – culturels, politiques et sociaux – convergent et influent sur les normes du sommeil. C’est le moment où les avancées techniques, comme la diffusion de l’éclairage au gaz, facilitent la vie nocturne. Les rues sont plus sûres et permettent de sortir plus tard le soir. Le travail de nuit est autorisé par le libéralisme de la Révolution française et l’industrialisation permet son expansion. Dans l’histoire des sciences et de la médecine, c’est aussi un moment où l’on change de paradigme. Le corps est désormais perçu comme une sorte de machine qui a besoin de se reposer. Le sommeil devient un objet d’étude à part entière pour les médecins, qui lui consacrent pour la première fois de nombreuses thèses. Enfin, c’est une période qui s’ouvre avec la Révolution française, un événement qui bouleverse tout, y compris les nuits.

En quoi est-ce que la Révolution modifie la façon de dormir ?

S. P. : Influencées par le siècle des Lumières, les idées révolutionnaires transforment la manière dont on perçoit le temps naturel. Désormais, l’homme n’en est plus esclave et il peut s’affranchir de ses contraintes, en essayant notamment de vaincre la nuit et le sommeil. Et puis c’est une nouvelle temporalité, il faut changer la société, et vite : doter le pays d’une nouvelle Constitution, etc. Les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires travaillent donc beaucoup et n’ont presque plus le temps de dormir. Et c’est un modèle qui est exalté : les hommes doivent sacrifier leur sommeil pour le bien de la nation. Cette symbolique a d’ailleurs traversé le temps. Dans une interview de 2017, le président Emmanuel Macron racontait que la nuit était pour lui un « temps de travail ».

Alors, plus personne ne dort ?

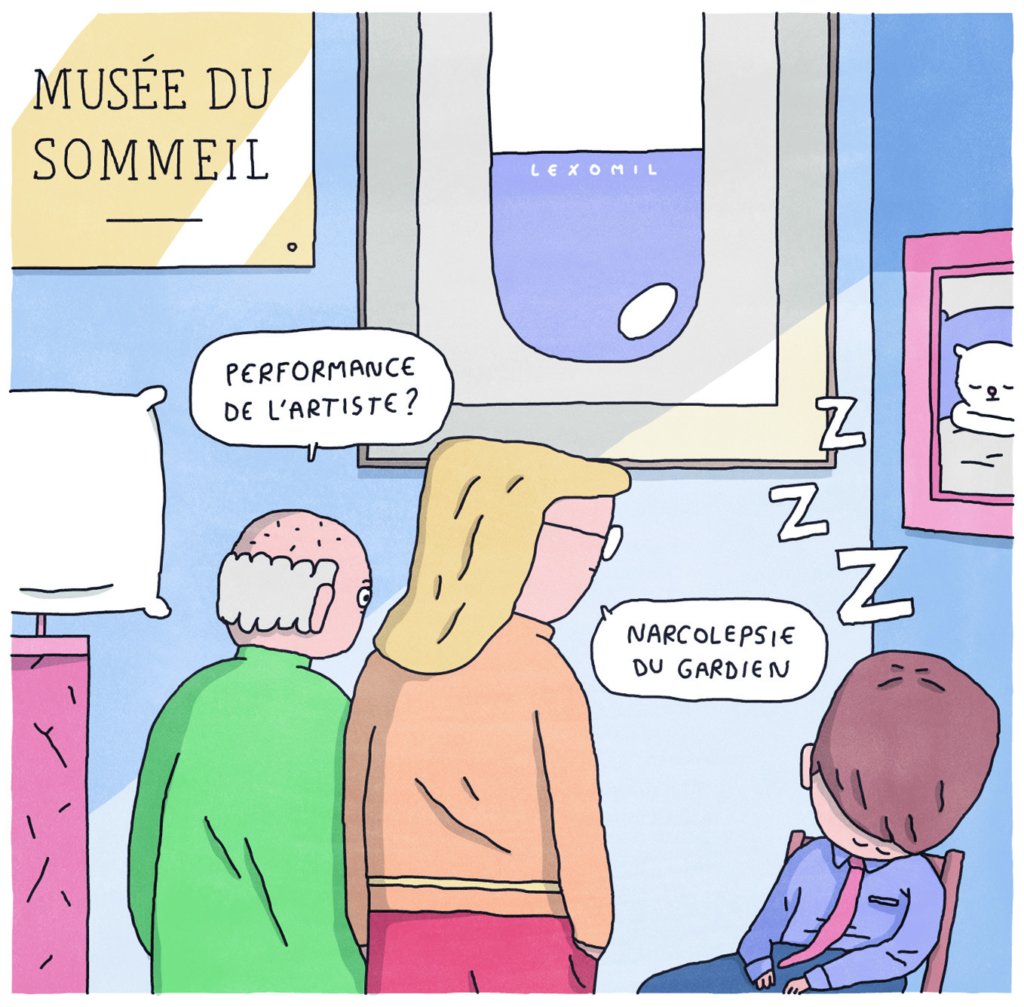

S. P. : Ces grandes figures de « génies insomniaques », qui incluent aussi les artistes, les écrivains…, restent des exceptions masculines. Le XIXe siècle est une période de tension entre cette exaltation de la veille d’un côté et les injonctions à dormir suffisamment de l’autre. Les médecins insistent sur le fait que le sommeil est un élément essentiel, surtout pour les plus fragiles comme les enfants ou… les femmes ! Ils préconisent d’ailleurs une durée de sommeil plus longue que leurs homologues des périodes précédentes : entre sept et neuf heures suivant qu’on est un enfant, un vieux, une femme ou un homme. De nouvelles maladies du sommeil comme la narcolepsie sont identifiées et celles déjà connues comme l’insomnie sont de plus en plus étudiées. Le sommeil « hors norme » devient donc pathologique. Ou alors c’est une déviance morale, celle des personnes « de mauvaise vie » qui font la fête toute la nuit : les prostituées, les paresseux, les noctambules. Eux sont stigmatisés, mis en opposition avec les « honnêtes » travailleurs. À la fin du XIXe siècle, ces condamnations morales et cette idée que ne pas dormir « normalement » est risqué pour la santé se cristallisent autour de la figure des dormeuses.

Qui sont-elles ?

S. P. : Les dormeuses sont des femmes tombées dans un sommeil que l’on qualifierait aujourd’hui de « comateux », qui à l’époque était nommé « léthargique ». Elles dorment pendant des mois, voire des années, avant de mourir. Pour les médecins, ce sont des attaques d’hystérie prolongées. Elles sont présentées comme des femmes fragiles et nerveuses tombées malades à cause de leur immoralité ou de leur mode de vie industriel. Ce sont des figures « monstrueuses », exhibées dans la presse, qui permettent d’illustrer la déviance et les risques que l’on court quand on ne respecte pas les bons rythmes de sommeil.

Ces réflexions et ces normes autour du sommeil participent finalement à l’avènement des « trois-huit »…

S. P. : À mesure que le sommeil devient réglé et normé, les autorités veulent protéger celui des plus faibles. Au milieu du XIXe siècle, des lois interdisent le travail de nuit des femmes et des enfants. Il s’agit, au départ, de considérations médicales et morales, mais les ouvriers se réapproprient les arguments de protection du sommeil. La revendication de la journée de huit heures, qui s’internationalise au milieu du XIXe siècle, s’appuie ainsi en France sur l’argument d’un découpage de la journée en « trois-huit » : huit heures de travail, huit heures de loisirs, huit heures de sommeil. Elle sera adoptée en 1919.