Une exposition au Mémorial de la Shoah se penche pour la première fois sur le sort des homosexuels et des lesbiennes sous le nazisme. Persécuté·es, isolé·es, déporté·es et exécuté·es, elles et ils sont longtemps resté·es dans l’ombre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

C’est un pan de l’Histoire longtemps passé sous silence. Le destin des « triangles roses »1 et des lesbiennes est un objet d’étude depuis seulement une trentaine d'années. Très peu sont celles et ceux à avoir témoigné après la guerre de leurs années de persécution parce qu’elles et ils étaient gay et lesbiennes dans l’Europe du III ème Reich. Pourtant, les historien·nes estiment à près de 100 000 les homosexuels qui furent fichés par le régime Nazi. 50 000 ceux qui firent l’objet d’une condamnation et entre 5 000 et 15 000 ceux qui furent envoyés dans les camps de concentration où la grande majorité ne reviendra pas. Difficile d’estimer le nombre de lesbiennes persécutées par le régime nazi, les relations entre femmes n’entrant pas dans le champ de la loi allemande.

Comme pour rattraper enfin le temps et donner la voix à ces femmes et ces hommes, le Mémorial de la Shoah accueille la première exposition institutionnelle sur le sujet. Inaugurée en juin 2021 à l’occasion du mois des fiertés, l’exposition Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie se tient au troisième étage de l'institution parisienne jusqu'à la fin du mois de mars.

Temps long

L’exposition, uniquement consacrée aux cas allemands et français, suit un parcours chronologique qui s’inscrit dans le temps long. Des premiers mouvements homosexuels de la fin du XIXème siècle aux récents processus mémoriels du XXIème siècle. « La période sombre du nazisme n’est pas une parenthèse incompréhensible dans l’histoire des persécutions des homosexuels et des lesbiennes, souligne d’emblée Florence Tamagne, commissaire de l’exposition et maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Lille, qui a consacré sa thèse à l’histoire de l’homosexualité durant l’entre-deux guerres. Le nazisme s’inscrit dans une continuité répressive au sein d'une société majoritairement hostile à la libération sexuelle depuis bien plus longtemps. » Pour comprendre la montée des persécutions, l’exposition explore tout d'abord l’éclosion d’une subculture citadine - à Paris et Berlin - dans les années folles où homosexuels et lesbiennes se retrouvent dans les cabarets, les grands bals travestis et les salons privés. Si une visibilité s'affirme alors dans l’art, la littérature et le cinéma - en témoignent les nombreuses coupures de presse et photographies présentées - les témoignages de l'époque rappellent que pour une majorité d’hommes et de femmes, la discrétion reste de mise.

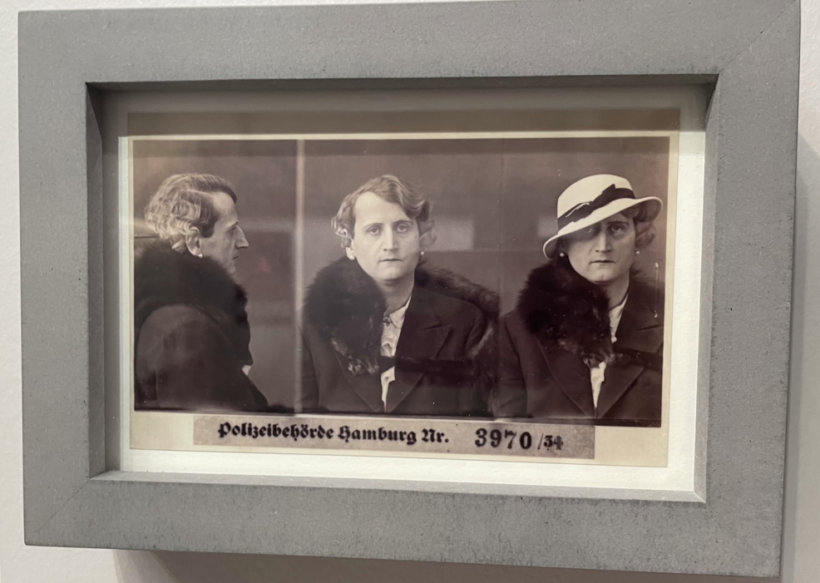

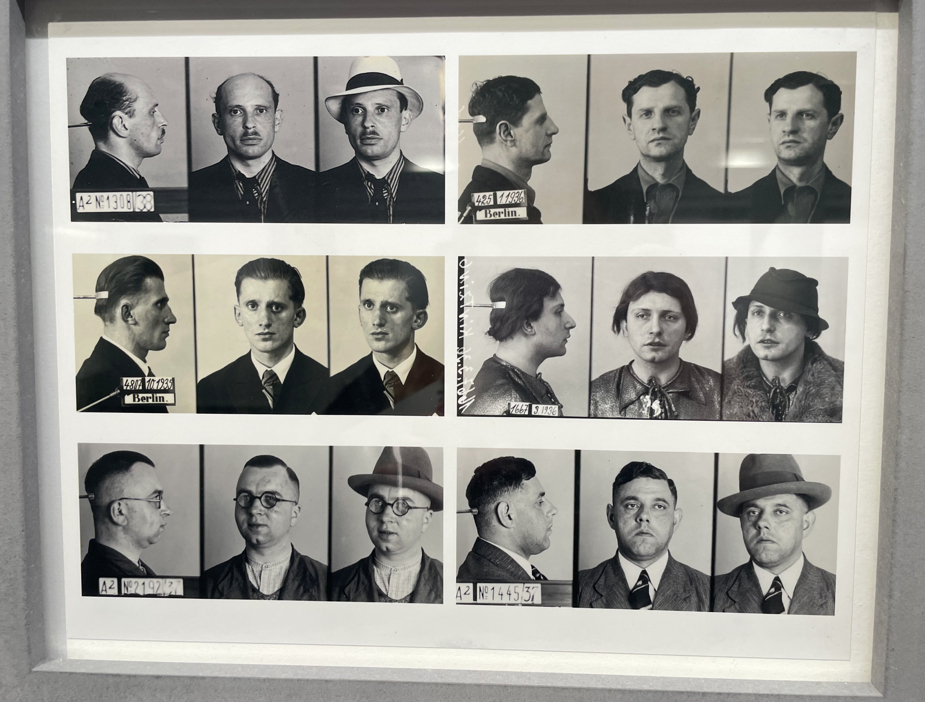

Si la France abroge « le crime de sodomie » passible de la peine de mort en 1791 - ce qui ne veut pas dire que l’homosexualité est bien vue -, l’Allemagne continue de pénaliser par le paragraphe 175 du Code pénal, « la débauche contre nature […] commise entre personnes de sexe masculin ou entre être humains et animaux » au début du XXème siècle. La répression s’intensifie lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933 : les revues homosexuelles sont désormais interdites, les clubs ferment et les mouvements militants dissous. « On voit un tournant avec la modification du paragraphe 175 en septembre 1935, qui affirme que toute expression de désir entre hommes est désormais sous le coup de la loi », constate Florence Tamagne. La peur s'empare des homosexuels vivant en Allemagne aussi bien que dans les territoires annexés comme l’Alsace-Lorraine.

Le cas des lesbiennes

L’exposition met également en lumière la complexité pour les chercheur·euses d’analyser et quantifier les répressions subies par les lesbiennes. Contrairement aux hommes, elles ne sont pas condamnées ni déportées pour le seul motif d’aimer une autre femme puisque l'homosexualité féminine n'est pas pénalisée. « Le lesbianisme est jugé secondaire par le régime qui pense pouvoir le contrôler, précise la commissaire. Pour le régime, c'est un phénomène anecdotique. Les médecins et psychiatres de l'époque pensent qu'être lesbienne n'est qu’une phase dans la vie d'une femme et que l’instinct maternel finira forcément par refaire surface pour la sauver de la perversion. » Si elles n’ont pas porté le triangle rose cousu sur la poitrine des hommes, elles sont nombreuses à avoir été également déportées dans les camps de concentration au motif qu'elles étaient « juives », « communistes », « asociales » et/ou « criminelles ». « Le régime a trouvé d'autres motifs légaux pour enfermer ces femmes qui furent souvent victimes de viols et d’humiliations dans les camps, indique Florence Tamagne. Elles furent aussi forcées de se prostituer dans le bordel du camp, sous la fausse promesse d’être libérées et souffrirent également de l’ostracisme de la part de leurs co-détenues. »

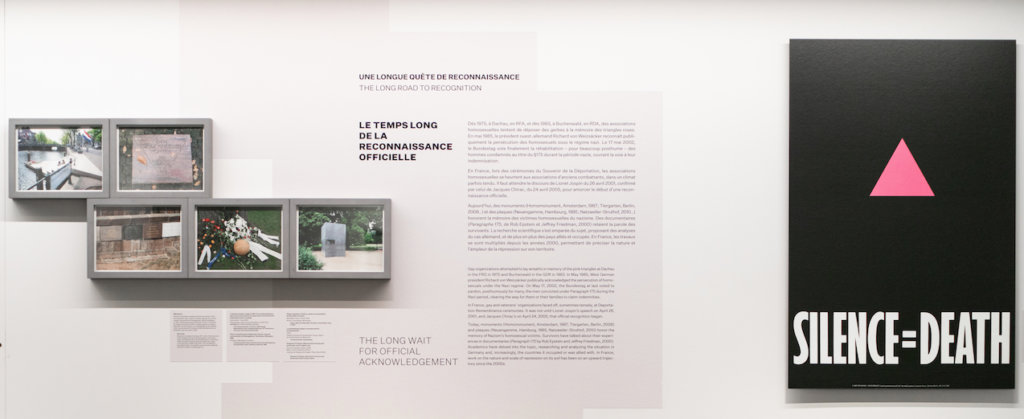

Vers une reconnaissance officielle

Mêlant recherches scientifiques historiques récentes, archives inédites, contenus audiovisuels ainsi que dix-huit parcours de vies d’homosexuels et de lesbiennes victimes de la répression nazie, cette expo est une source de connaissances précieuse. Elle consacre toute une dernière partie à la lente et difficile quête de reconnaissance du statut de déporté·es ainsi que la réhabilitation de ces femmes et ces hommes dans les mémoires. « Il faut attendre les années 1970 pour que la déportation pour motif d’homosexualité commence à être entendue, sous l’influence des mouvements de libération gay et lesbien », souligne Florence Tamagne. À l’image de Pierre Seel, déporté à l’âge de 17 ans et premier Français à témoigner à visage découvert de ces persécutions en 1994. En 2001, Lionel Jospin amorce le début d’une reconnaissance officielle de la déportation homosexuelle. Depuis 2010, des militantes lesbiennes allemandes et autrichiennes demandent l’installation d’un monument propre aux lesbiennes dans l’enceinte du mémorial de Ravensbrück (Allemagne). Il n'a été validé que cet été, soixante-seize ans après la libération du camp.

- Le triangle rose, pointe vers le bas, cousu sur la poitrine était le symbole utilisé par les nazis pour marquer les homosexuels dans les camps de concentration.[↩]