Entre 50 et 150 bébés naissent chaque année dans la rue. Des femmes sans abri, totalement sorties des radars, accouchent dans des squats ou des parkings souterrains de la capitale. Depuis trois ans, Anne Lorient, ancienne SDF devenue accoucheuse de rue, les aide à mettre leurs enfants au monde… sur le bitume.

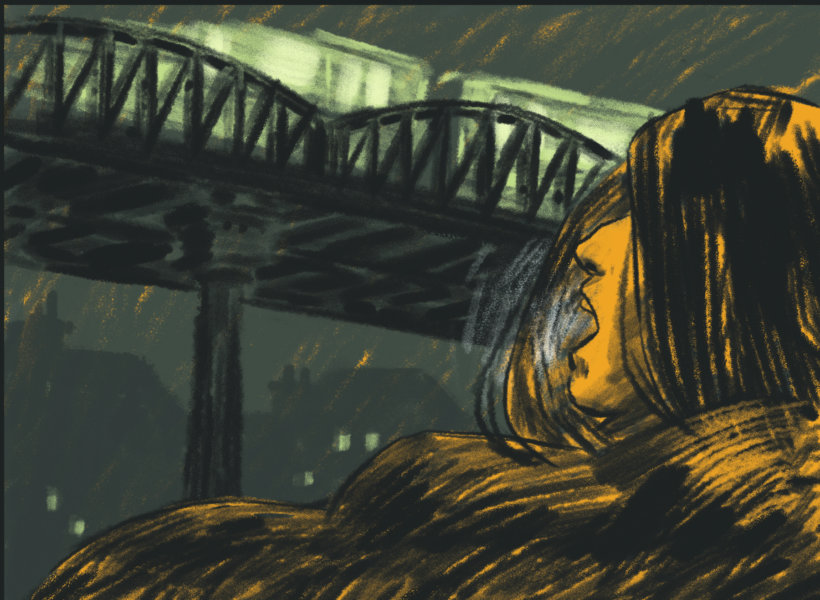

Allongée sur un drap faisant office de lit, Leila1 va mettre au monde son premier enfant. Ses cris percent le silence du squat du Nord-Est parisien dans lequel elle est installée depuis quelques semaines. Auprès d’elle, Anne Lorient, ancienne sans-abri devenue accoucheuse de rue, essaie tant bien que mal d’apaiser les douleurs liées aux dernières contractions, le regard plongé dans celui de la future mère. Elles accordent leurs respirations en inspirant puis expirant profondément, dans un moment suspendu dans le vide.

Le premier cri du bébé sonnera leur délivrance, et celle des âmes errantes qui passaient par là. Quelques semaines plus tard, dans un café du Nord parisien, l’émotion d’Anne Lorient est intacte. Des larmes roulent sur ses pommettes, qu’elle balaie rapidement d’un sourire. « Je suis toujours aussi émue quand je repense aux naissances », confie-t-elle. Ces accouchements font écho à son passé dans la rue, où elle a vécu quinze ans et qui a vu naître son premier enfant. C’est en 2004, alors enceinte de son deuxième fils, qu’elle obtient un logement social et finit par s’en sortir. Depuis la fin de ces « années barbares » comme elle les appelle et dont elle a tiré un livre-témoignage, elle s’est engagée auprès des femmes SDF avec son association Anne Lorient, qui met à l’abri femmes et enfants en hébergement d’urgence, et distribue aide alimentaire et produits d’hygiène.

“Des nouvelles des enfants”

Sur le terrain depuis presque vingt ans, elle s’est promis d’être le trait d’union entre les femmes sans abri et son « nouveau monde » de survivante. Accoucher ces femmes fait aujourd’hui pleinement partie de son engagement. « Ce qui me porte, c’est recevoir des nouvelles des enfants », enchaîne-t-elle en montrant sur son téléphone une photo de Ryan1, cartable sur le dos, le jour de sa rentrée à l’école. Depuis la naissance du petit garçon, il y a trois ans, Anne Lorient a pratiqué plus d’une centaine d’accouchements dans la rue. La procédure est la même à chaque fois. Dès les premières contractions communiquées par le biais de messages sur l’appli Telegram qui circulent parmi ses connaissances de la rue, elle se munit du strict minimum, de matériel stérilisé (fourni par des contacts non officiels dont elle taira le nom) et rejoint à la hâte les futures mères dans des parkings ou des squats de la capitale, où elles vivent.

146 bébés nés sur le bitume

Si la majorité des femmes enceintes sans domicile se présentent à la maternité, orientées par des associations de terrain, d’autres, très isolées, ont abdiqué. Une réalité difficile à entendre, pourtant bien établie. En 2019 déjà, Gilles Petits-Gats, directeur de la Coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile (Cafda), dénombrait 146 bébés nés dans la rue en 2021, alors qu’ils n’étaient que 49 en 20172. « Beaucoup n’osent plus, par profonde exclusion ou par honte de leur manque d’hygiène. Elles ne se sentent plus légitimes à recevoir des soins, ont peur du regard des soignants et que les services sociaux leur retirent leur enfant », explique Sarah Frikh, lanceuse d’alerte fondatrice de l’association Réchauffons nos SDF.

Dans les faits, la séparation entre la mère et l’enfant après l’accouchement n’est pas systématique. Les femmes sont souvent renvoyées dans la rue avec leur nourrisson. Néanmoins, des signalements peuvent effectivement être déposés. « Je me souviens du premier enfant d’une jeune mère roumaine, placé à l’Aide sociale à l’enfance [ASE, ndlr] dans la foulée de l’accouchement. Quand elle est retombée enceinte, elle a refusé d’accoucher à l’hôpital, par peur d’être à nouveau séparée de son bébé », témoigne Marème Sylla, référente coordination de soins pour l’association Agir pour la santé des femmes (ADSF).

Pour aider ces femmes totalement sorties des radars ne reste donc qu’Anne Lorient. Les quelques réflexes acquis auprès de sages-femmes et le suivi d’une formation premiers secours pour enfant et nourrisson délivrée par la Croix-Rouge lui permettent un accompagnement limité, mais non négligeable. Les années d’expérience ont fini par la professionnaliser. « Pendant les accouchements, je suis entièrement concentrée sur le souffle et les poussées, j’oublie tout ce qui se passe autour de nous », débite-t-elle. Son moteur ? « Le sentiment d’impuissance qui m’a envahie lors d’un accouchement qui a coûté la vie à une maman et son bébé quand je vivais encore dans la rue. » Depuis ce jour, qu’elle peine à effacer de sa mémoire, elle refuse d’abandonner ces femmes à leur solitude et à leur douleur.

Faire avec les moyens du bord

Malgré l’insalubrité des lieux d’accouchement et l’impréparation des mères, Anne dit garder son sang-froid et veille à ne jamais rester seule avec la mère. Entourée d’autres femmes à la rue, elles font corps et front dans l’éventualité d’une agression. Anne se retrouve souvent face à des migrantes qui ne maîtrisent pas bien le français. Mais, dans ces circonstances, la barrière de la langue est anodine. « Dans ce moment intense qu’est l’accouchement, c’est assez incroyable, mais tout se passe dans le regard, plus besoin de mots », raconte-t-elle. Les naissances se déroulent la plupart du temps sans incident, mais le cordon ombilical n’est pas toujours coupé avec du matériel stérilisé. « On fait avec les moyens du bord, en fonction des prêts que je reçois », reconnaît-elle. À la moindre complication, elle contacte le Samu social ou les pompiers de Paris.

Le parcours de ces femmes qui refusent de se présenter à la maternité est aussi semé de traumatismes. « La plupart des grossesses sont le résultat de viols subis sur le parcours de migration ou dans la rue », confirme Sylvie Pottier, à la tête de l’association La Main tendue, qui accompagne des femmes en situation de grande précarité. Après des années d’errance et de violences, la rue a fini par en engloutir certaines, qui traînent le sentiment d’être devenues des ombres indistinctes de la société. « Certaines ont abandonné l’idée même de se faire aider. Elles n’appellent plus le 115, elles sont introuvables », poursuit-elle. Exclues depuis trop longtemps ou migrantes en situation irrégulière, elles expriment parfois une méfiance vis-à-vis de l’institution que représente l’hôpital. Certaines migrantes ignorent également la possibilité d’une prise en charge des soins en maternité. « Assignées à ne jamais être de bonnes mères, ces femmes peinent à défendre leur légitimité à devenir parents », confie Clélia Gasquet, directrice du réseau de santé Solidarité Paris Maman (Solipam). Elles sont alors condamnées à accoucher en squat, ce qui leur garantit au moins l’anonymat.

Une solution qui, évidemment, n’est pas satisfaisante. Marème Sylla souhaiterait une orientation systématique des femmes vers des structures de soins. « Notre objectif, c’est de sensibiliser ces femmes à l’importance du suivi pré et postnatal. Anomalies fœtales, fausses couches, infections, accouchements prématurés… Une grossesse à la rue est très souvent une grossesse à risque », alerte-t-elle. Ces dangers, l’accoucheuse de rue Anne Lorient n’en ignore pas l’existence. « On m’a déjà reproché de mettre en danger ces femmes, mais ignorer ces accouchements, qui se feront avec ou sans moi, c’est de la non-assistance à personne en danger », justifie-t-elle.

Maraudes

Encore faut-il trouver ces personnes pour les convaincre de se diriger vers la maternité. Cachées dans les sous-sols de la ville, devenues invisibles, elles souhaitent parfois se faire oublier. « Elles sont très difficiles à capter, la rue les évince de tout, à commencer des structures de périnatalité », affirme Marème Sylla. Les associations éprouvent régulièrement la difficulté à repérer ces publics. « Alors, on maraude un peu partout pour les dénicher. Souvent, elles campent sur les quais de gare, faisant mine d’attendre un train dans lequel elles ne monteront jamais », raconte-t-elle. Quand bien même ces femmes voudraient accoucher à la maternité, elles sont parfois confrontées aux réalités d’un hôpital public engorgé. « Cet été, par exemple, les tensions importantes dans les maternités d’Île-de-France nous ont empêchés d’inscrire certaines femmes en situation de grande précarité en vue de leur accouchement. On sait qu’à cette issue, il y en a qui ont dû accoucher dans la rue », révèle Clélia Gasquet, sans cacher son désarroi. Certaines SDF ne passent même pas l’étape de l’accueil. « C’est relativement rare, mais l’hôpital peut les refuser à l’entrée, pensant qu’elles cherchent simplement un refuge », rapporte Laetitia Joao, responsable d’un hébergement d’urgence en Seine-Saint-Denis.

Heureusement, certaines structures hospitalières sont formées à recevoir ce type de publics, comme la maternité de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis, qui prend en charge mère et enfant sans abri jusqu’à trois mois après la naissance. Mais là aussi, le bât blesse. « L’administration a appelé cela des bed blockers, des femmes sans solution d’hébergement qui bloquent des lits après l’accouchement », explique Laetitia Joao.

Devant cette saturation constatée, les associations La Main tendue et Hôtel social 93 ont été interpellées par l’Agence régionale de santé (ARS) pour désengorger les maternités. Ainsi, depuis janvier 2023, elles ont réquisitionné des pavillons inutilisés de l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne, qui accueillent des SDF venant d’accoucher dans des établissements de santé. Treize femmes avec enfants ont posé leurs affaires dans ce pavillon lumineux entouré d’un jardin. Chaque famille dispose d’une chambre, parfois avec douche. Trois repas par jour sont assurés, des couches et du lait sont mis à leur disposition. Myriam1, mère de trois enfants et enceinte du quatrième, y trouve un grand réconfort. Il y a encore quelques mois, la famille déambulait dans les gares et les gymnases, marquée par le froid hivernal. « Ici, je peux prendre soin de mes enfants et de ma grossesse. Une infirmière me consulte, nous mangeons tous à notre faim », témoigne-t-elle, en gardant le sourire.

Immobilisme politique

À l’heure qu’il est, leur hébergement dans ce lieu est assuré jusqu’au 30 juin. À partir de là, c’est un parcours de la combattante qui va commencer. Ballottées de lieu en lieu, les mères sans abri n’ont jamais le temps de prendre leurs marques nulle part. « Une femme sans abri peut faire jusqu’à trente hébergements pendant une grossesse. Imaginez-vous avec vos deux gamins, essayant de maintenir leur scolarisation, trimballés d’un point à un autre. Il faut en avoir la force », interpelle Clélia Gasquet avec justesse.

C’est pour celles qui ont perdu l’énergie qu’Anne Lorient veut agir et ainsi constituer le dernier rempart à leur profonde exclusion. Son moteur principal reste la colère face à l’immobilisme politique. « L’État finance des spots publicitaires qui dénoncent les violences faites aux femmes et des numéros verts, mais des femmes à la rue accouchent toujours dans des squats », s’indigne-t-elle. Plusieurs fois, elle a interpellé des responsables politiques, les informant des accouchements de rue. « C’est un phénomène bien trop glauque, beaucoup préfèrent l’ignorer », estime Sarah Frikh. Contactée, une élue à la Mairie de Paris reconnaît en off que les élu·es parisien·nes ont connaissance des accouchements de rue depuis quelques années déjà. « Mais c’est un sujet bien trop sensible pour s’en emparer », admet-elle.

Face à un mur, Sarah Frikh et Anne Lorient ne lâchent rien. En 2018, elles ont été auditionnées par la commission temporaire « Grande pauvreté » pilotée par le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Durant l’audience, disponible sur YouTube, Anne réitère d’une voix chevrotante : « Je me suis battue pour être vivante devant vous aujourd’hui. » Avant d’ajouter : « Depuis, j’essaie d’aider à ma façon, je pratique des accouchements de rue pour éviter des drames. » Silence de mort dans l’auditoire. Elles s’en souviennent encore. « On a fait pleurer toute la salle ce jour-là », se remémore Anne. Depuis, leurs nombreux appels sont restés sans réponse.