Son attachement à l’Algérie et son adoption à l’islam ont nourri beaucoup de fantasmes et de légendes. Personnage énigmatique dont la disparition prématurée a contribué à renforcer l’aura, Isabelle Eberhardt, reporter, écrivaine, fascine aujourd’hui encore par son anticonformisme et sa soif de liberté.

© Science History Images/Alamy Stock Photo

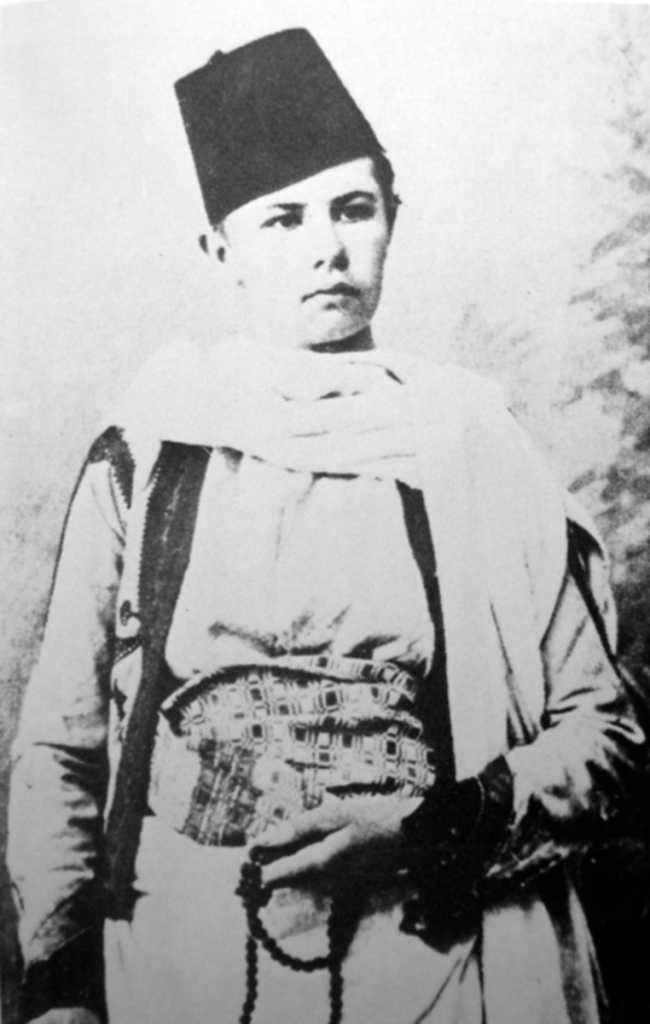

Comment ne pas être touché par le destin tragique d’Isabelle Eberhardt, une des premières femmes reporters de guerre, fauchée à 27 ans par une crue de l’oued d’Aïn Sefra, dans le nord-ouest de l’Algérie, aux portes du désert ? De cette écrivaine, qui aura fait de cette autre rive de la Méditerranée sa terre d’adoption, il reste de passionnants écrits et une poignée de photos. Sur l’une d’entre elles, elle pose en tenue traditionnelle drapée dans un burnous, ce long manteau en laine avec capuche, le crâne rasé, coiffée d’une chéchia. Une tenue masculine avec laquelle elle a sillonné les routes d’Afrique du Nord, se gorgeant de paysages pour tenter d’étancher sa soif de liberté et d’absolu. « Comme toujours en route, dans le désert, je sens un grand calme descendre en mon âme. Je ne regrette rien, je ne désire rien, je suis heureuse », confie-t-elle dans Écrits sur le sable.

Fille illégitime de Natalia de Moerder (née Eberhardt), une aristocrate, et d’Alexandre Trofimovsky, un anarchiste, tous deux réfugiés russes, Isabelle Eberhardt naît à Genève le 17 février 1877. Son acte de naissance ne stipule que le nom de sa mère, d’où le voile de mystère qui nimbera longtemps sa filiation. Certains auteurs prétendront même qu’elle serait la fille du poète Arthur Rimbaud. Soucieux du qu’en-dira-t-on de la bonne société tsariste, Natalia et Alexandre décident de rester en Suisse et s’installent à Meyrin avec les autres enfants de Natalia. Cette étrange famille « recomposée » attire l’attention. La petite fille ne fréquente pas l’école. Elle est instruite par Trofimovsky qu’elle appelle affectueusement Vava et qu’elle respecte malgré sa sévérité. À la Villa Neuve se croisent de nombreuses personnalités venues d’horizons divers. On y parle russe, français, allemand, italien et arabe… Cette effervescence culturelle et cosmopolite nourrit chez l’enfant une intarissable soif de découvertes. Isabelle dévore les livres, notamment ceux de Pierre Loti dont les descriptions orientalistes avivent en elle, déjà, un désir d’ailleurs.

Travestie en marin

En 1883, l’aîné des enfants, Nicolas, s’engage dans la Légion étrangère, suivi quelques années plus tard par Augustin, le demi-frère d’Isabelle. C’est par eux qu’elle entend les premières descriptions de l’Algérie. Des histoires simples du quotidien qui fascinent la jeune fille. À 18 ans, l’écrivaine en herbe publie ses premiers textes (Infernalia, Vision du Maghreb) qui évoquent un pays dans lequel elle ne s’est pas encore rendue.

Le premier voyage a lieu en mai 1897. Sa mère l’accompagne. Sur le bateau, Isabelle porte un costume de marin – déjà le goût du travestissement – et se mêle à l’équipage, sans que ces derniers imaginent qu’une jeune femme se cache sous la vareuse. Lors de ce séjour de six mois, Isabelle se familiarise avec les mœurs des Algériens les plus pauvres. Les deux femmes adoptent l’islam. Isabelle Eberhardt devient Si Mahmoud Saadi. Mais le 28 novembre 1897, Natalia, âgée de 58 ans, meurt. Elle la fait enterrer, selon le rite musulman, dans le cimetière de Bône, au nord-est du pays. Restée seule, Isabelle fréquente les milieux littéraires algériens. Puis elle choisit de rentrer en Suisse pour veiller sur Trofimovsky, dont la santé se dégrade. À sa mort, le 15 mai 1899, elle repart, pressée par son amour de l’Algérie.

Un voyage intérieur

Dans sa courte vie, Isabelle Eberhardt séjournera quatre fois en Algérie. Très vite, elle délaisse ses vêtements féminins pour les tenues traditionnelles masculines, plus pratiques pour se fondre parmi la population locale et parcourir à cheval le désert en se joignant aux caravanes. Mais son personnage dérange. Imaginez : au début du XXe siècle, une jeune femme seule habillée en homme, qui se déplace dans un pays du Maghreb colonisé, avec pour tout bagage un sac contenant quelques objets personnels et de précieux carnets de notes.

« Tous les matins, à l’heure où le soleil se levait, je venais m’asseoir sous le porche de la zaouïa Sidi Abd er Rahman, à Alger. J’entrais, mon déguisement aidant, dans la sainte zaouïa à l’heure de la prière… Chose étrange ! J’ai ressenti là, à l’ombre antique de cette mosquée sainte de l’islam, des émotions ineffables au son de la voix haute et forte de l’imam psalmodiant ces vieilles paroles de la foi musulmane en cette belle langue arabe, sonore et virile, musicale et puissante comme le vent du désert où elle est née… » Elle fréquente les zaouïas, ces lieux de prières et de recueillement, mais elle traîne aussi dans les quartiers populaires où elle fume le kif et s’enivre. Alors que les locaux l’acceptent et la respectent, la bourgeoisie coloniale se méfie d’elle. Mais elle ignore les critiques et creuse son sillon malgré les tentatives d’intimidation. Au fil des rencontres et des déplacements, c’est elle-même qu’elle découvre, dans un voyage intérieur qui l’éloigne de son identité initiale. « Nomade j’étais quand, toute petite, je rêvais en regardant la route, la blanche route attirante qui s’en allait, sous le soleil qui me semblait plus éclatant, toute droite vers l’inconnu charmeur… nomade je resterai toute ma vie, amoureuse des horizons changeants, des lointains encore inexplorés, car tout voyage, même dans les contrées les plus fréquentées et les plus connues, est une exploration », peut-on lire dans ses Lettres et journaliers.

L’Algérie sera aussi la terre de l’amour. En août 1900, elle rencontre Slimène Ehnni, sous-officier du 3e spahi, membre de la confrérie des Qadiriya, musulman de nationalité française. Elle l’épousera à Marseille en 1901 malgré les tentatives de l’armée française d’empêcher ce mariage. C’est grâce à lui qu’elle est initiée à la confrérie soufie des Qadiriya. Sa connaissance du Coran lui attire l’estime des chefs spirituels.

Envoyée spéciale à Aïn Sefra

Mais l’épanouissement personnel d’Isabelle Eberhardt passe par l’écriture. En 1903, la rencontre avec Victor Barrucand lui ouvre définitivement les portes du journalisme. Pour son hebdomadaire, l’Akhbar, où il milite pour un « colonialisme plus humain », il lui propose un poste d’envoyée spéciale. Elle peut ainsi s’adonner à ce qui la passionne : rendre compte de la vie des populations locales. Il l’envoie à Aïn Sefra où des troubles ont éclaté en signe de rébellion contre l’occupant. C’est là, à la frontière algéro-marocaine, qu’elle rencontre le général Lyautey, figure de la France coloniale. Une amitié fulgurante teintée d’admiration se noue entre la jeune femme et le militaire. Il parlera d’elle ainsi : « Elle était ce qui m’attire le plus au monde : une réfractaire. Trouver quelqu’un qui est vraiment soi, qui est hors de tout préjugé, de toute inféodation, de tout cliché et qui passe la vie aussi libéré de tout que l’oiseau dans l’espace, quel régal ! J’aimais ce prodigieux tempérament d’artiste, et aussi ce qui en elle faisait tressauter les notaires, les caporaux, les mandarins de tout poil. »

Sous les décombres, ses manuscrits

Le 21 octobre 1904, à 27 ans, « l’amazone des sables » trouve la mort dans la crue qui ravage Aïn Sefra. Son corps n’est retrouvé qu’après six jours de recherche. Elle est enterrée au cimetière musulman de la commune. Sur sa tombe, ces quelques lignes résument sa double identité : « Isabelle Eberhardt, épouse Slimène Ehnni » en caractères romains, et « Mahmoud Saadi » en lettres arabes. Et ses textes ? Après une quête effrénée, les soldats de Lyautey exhument de la boue, sous les décombres de sa maison effondrée, une cantine pleine de manuscrits. Des nouvelles, des lettres, et un journal intime baptisé « Journaliers ». Des pages où elle laisse libre cours à une plume vive et exaltée. « Il n’y a qu’une chose qui puisse m’aider à passer les quelques années de vie terrestre qui me sont destinées : c’est le travail littéraire, cette vie factice qui a son charme et qui a cet énorme avantage de laisser presque entièrement le champ libre à notre volonté, de nous permettre de nous extérioriser sans souffrir des contacts douloureux de l’extérieur. »

victime de la crue de l’oued. © Roger-Viollet

Victor Barrucand devient son premier éditeur après sa mort. On lui reprochera d’avoir réécrit certains passages et comblé les « blancs ». Toujours est-il qu’on lui doit d’avoir contribué à sa notoriété posthume. Malgré les nombreux écrits sur cette rebelle, l’énigme de sa personnalité demeure. Sans doute faut-il savoir replonger dans son œuvre pour saisir la complexité de son être. Isabelle Eberhardt reste sans nul doute la meilleure exégète d’elle-même. « Je ne suis qu’une originale, une rêveuse qui veut vivre loin du monde, vivre de la vie libre et nomade, pour essayer ensuite de dire ce qu’elle a vu et, peut-être, de communiquer à quelques-uns le frisson mélancolique et charmé qu’elle ressent en face des splendeurs tristes du Sahara. »

Un grand merci à Michèle Pouget, écrivaine et animatrice d’ateliers d’écriture, pour le partage de ses recherches sur Isabelle Eberhardt.