Chaque mois, un chercheur, une chercheuse, nous raconte sa thèse sans jargonner. Quand on a vu qu’un festival de philosophie sur la Zombie Theory* était organisé cet automne, on n’a pas résisté à l’envie d’interroger l’un des participants, Karim Charredib. Sa thèse en arts plastiques porte sur les zombies au cinéma. Où l’on apprend que leurs corps altérés portent des messages politiques sur les crises de la société moderne.

Causette : D’où viennent les zombies ?

Karim Charredib : La figure du zombie est apparue en Afrique de l’Ouest, puis s’est développée en Haïti au XVe siècle. Christophe Colomb et ses successeurs y avaient déporté des esclaves. Là-bas, ils ont synthétisé leurs religions, ce qui a donné le vaudou et, notamment, les zombies. Le mythe voulait qu’il s’agisse de personnes que l’on empoisonnait avec un produit destiné à ralentir les fonctions du corps. Les victimes étaient déclarées mortes, enterrées, puis déterrées en secret, pour être maintenues dans cet état passif et servir d’esclaves dans les champs. Cette image exprime la condition d’esclave. Car le drame du zombie, c’est de devoir continuer à trimer, sans pouvoir mourir.

C’est d’abord une allégorie, mais il existe aussi un vrai témoignage de zombisme : celui d’un certain Clairvius Narcisse. Il dit avoir été victime de cette pratique, avant de sortir de sa torpeur au bout de quelques années.

Les zombies du début du cinéma ressemblaient-ils à leur figure d’origine haïtienne ?

K. C. : L’un des premiers films du genre, Les Morts-vivants [de Victor Halperin, ndlr], en 1932, met effectivement en scène des personnages noirs qui ont été empoisonnés puis ramenés à la vie sous une forme très ralentie, soumis aux ordres d’un maître sorcier. Le film de Jacques Tourneur, Vaudou (1943), marque un tournant. Il les associe à des somnambules au regard vide, assoupi. On y voit à la fois un zombie haïtien, mais aussi une jeune zombie blanche. C’est à partir de là que la tradition vaudou disparaît. La figure de créature obéissante s’émancipe totalement dans les années 1970. Dans le cinéma de George Romero, avec La Nuit des morts-vivants (1968) et Zombie (1978), les zombies font vraiment partie de la société occidentalisée, principalement blanche.

En quoi ces changements portent-ils un message politique ?

K. C. : Je soutiens que les zombies sont la représentation des dysfonctionnements de la société. Dans les films de Romero, quand un héros devient zombie, on voit qu’il est difficile pour les autres de lui tirer dessus, car ils refusent de voir son altérité. Cela nous rappelle que le monstrueux peut surgir partout. C’est une réprobation de la banalité du mal dans le quotidien de la société occidentale, que l’on commençait à critiquer au début des années 1970. C’est justement à ce moment-là que l’on enterrait le cinéma de propagande, qui mettait en avant le triomphe du self-made-man, pour passer à un modèle d’action dysfonctionnel, où les héros étaient ralentis et démotivés. Comme les zombies.

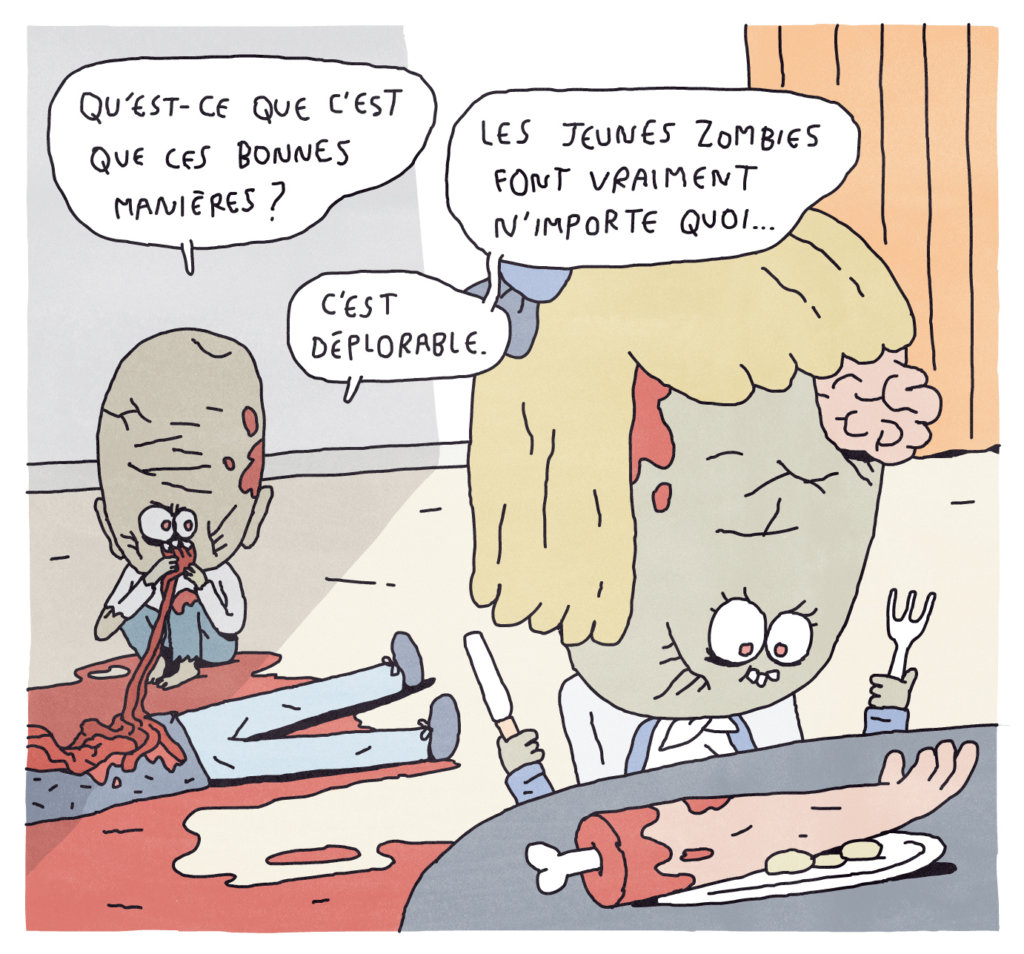

Que signifie alors le zombie cannibale, boiteux et sanguinolent, comme on en a aujourd’hui l’image inconsciente ?

K. C. : C’est le cinéma gore qui a rendu les zombies anthropophages. Cet aspect carnivore agit comme une métaphore des valeurs carnassières du système capitaliste. Les corps abîmés des zombies expriment une forme de corruption. La corruption institutionnelle du monde, la crise du corps social, qui se matérialise dans leur chair. Enfin, le film 28 Jours plus tard (2003) [de Danny Boyle] a inventé des zombies qui accélèrent. Ils déambulent, puis se mettent à sprinter. Cette folie de la course répond aussi à l’accélération du monde : en matière de technologie et de communication, mais aussi politique, avec l’enchaînement de réformes en continu…

En quoi le zombie serait plus politique que d’autres monstres du cinéma ?

K. C. : À l’inverse des méchants de films – comme le chef militaire ou le savant fou, qui veulent nuire –, les zombies sont des corps faibles qui avancent sans aucun but. Mais ils sont unis. Dans le film sud-coréen Dernier Train pour Busan (2016) [de Sang-Ho Yeon], les zombies attaquent un TGV. On les voit passer par toutes les classes du train, notamment les classes riches, pour détruire le décor. C’est une mise en scène de la lutte des classes.

Les zombies sont souvent représentatifs de la population dans toute sa diversité, contrairement à d’autres monstres comme les vampires ou les loups-garous. Malgré la dégradation de leur apparence, on arrive toujours à distinguer les catégories sociales : il existe des zombies clowns, hommes d’affaires, enfants, en situation de handicap… Pour tourner ses films, George Romero recrutait d’ailleurs des habitants sur les lieux de tournage, qu’il payait en lunch box. Cela rejoint encore l’idée que le zombie, ça peut être tout le monde.

Il y a aussi une séquence magistrale dans le film World War Z (2013) [de Marc Forster], qui porte cette idée de masse démocratique. Face à l’invasion zombie, les humains se sont retranchés derrière les murs d’une immense forteresse. Pour passer, les zombies s’entassent devant le mur et forment peu à peu une pyramide de corps qui leur permet de franchir la barrière. La forteresse est un symptôme du monde contemporain : les élites qui protègent leurs ressources dans un espace délimité. Les zombies, eux, représentent ceux qui sont prêts à briser leur corps pour laisser les autres passer.

Comment interpréter le retour à la mode des zombies depuis quelques années ?

K. C. : Les jeux vidéo ont remis les zombies à la mode dans les années 1990. On peut y voir un lien, cette fois, avec la figure de l’avatar. Elle rappelle celle du zombie : un être de solitude, anonyme, un peu apathique, mais en grand nombre, derrière l’écran. Or la mode dépasse ce cadre-là. Il existe aussi les « Zombie Walks ». Ce sont des marches ludiques en déguisement de zombie. Pour avoir participé à certaines d’entre elles, notamment à Paris, je peux vous dire qu’on ne sait pas toujours si l’on est dans une fête ou dans une révolte ! On voyait ces zombies frapper les vitres des magasins. Les gens ne savaient plus trop s’il fallait rire ou fermer à clé… Les zombies sont devenus une figure contestataire malgré eux. U

- *La Semaine de la pop philosophie a lieu à Marseille (13) du 2 au 7 novembre. Elle porte

sur le thème « Zombie Theory. Une clé de lecture des grands enjeux de notre temps. Philosophie, économie, sciences, anthropologie…