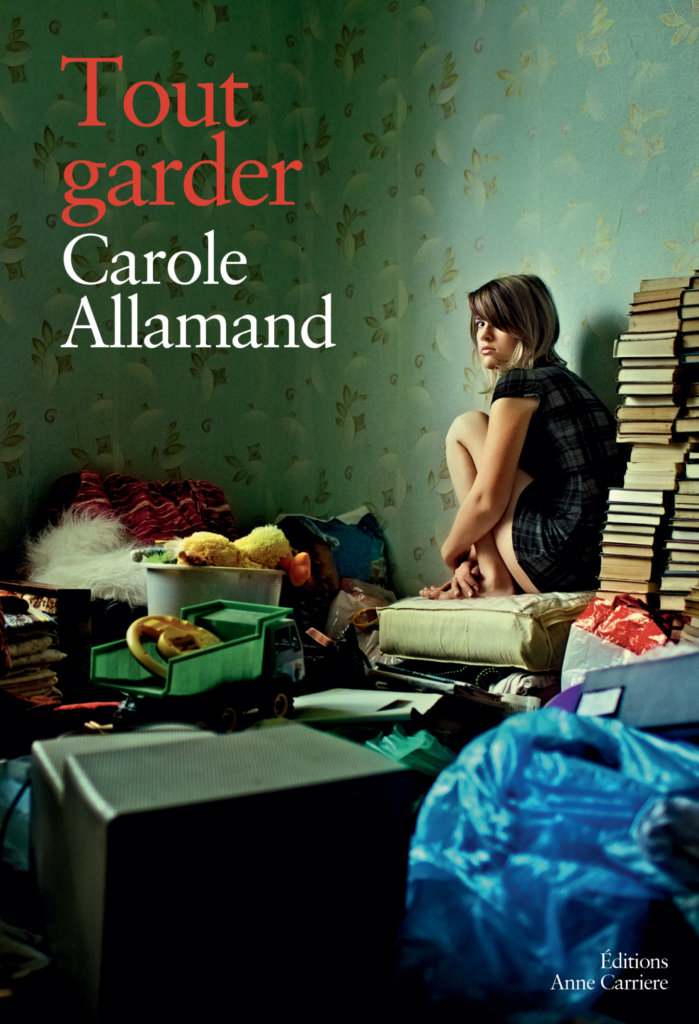

Avec Tout garder, l'autrice suisse Carole Allamand livre une sublime descente spéléologique dans la grotte intime de sa mère, dont elle découvre le syndrome de Diogène à l'occasion de son décès. Une nouvelle pierre à l'édifice de la littérature des mères.

« Ma mère, voyez-vous, vivait avec son chat crevé, un animal qu'elle appelait "sa seule fille", écrit Carole Allamand dans Tout garder. Que voulez-vous que je vous dise d'autre ? » Ces mots, l'autrice a failli les prononcer lors des obsèques de sa mère, Nelly Suter, avant que le souvenir d'une fraction de tendresse entre les deux femmes revienne à la surface de sa mémoire, in extremis. Cette mère qu'elle n'a jamais comprise, dont elle a dû supporter les crises et l'absence de signes d'amour voire même d'intérêt, cette mère est aussi celle qui, alors qu'elles frôlent un grave accident de voiture, lui serrera fort la main pour affronter la mort. Le geste, retiré dès l'obstacle et la peur contournés, constituera un mince lien auquel se raccrocher. Une sorte de talisman pour une fille qui vient de perdre à jamais l'occasion d'enfin se rapprocher d'une mère dont elle se sent si éloignée.

Et l'éloignement tourne au gouffre lorsque, débarquée des Etats-Unis où elle enseigne la littérature pour organiser les funérailles de sa mère, Carole Allamand découvre l'appartement genevois de Nelly. Le lieu de son enfance, qu'elle n'a pas visité depuis plusieurs années, a viré au cloaque, dans un capharnaüm où l'accumulation d'objets et de déchets raconte la déchéance mentale et sociale de son occupante. Dès lors, parvenir à déblayer la forteresse de détritus mêlés aux affaires vieilles de quarante ans comme aux récents achats compulsifs reviendra à pénétrer les entrailles maternelles. Comment comprendre cette pathologie, appelée syndrome de Diogène, qui emporte ses victimes dans l'amoncèlement infini d'objets dépourvus d'usage et dans le manque d'hygiène d'un laisser-aller mortifère ? Ce trouble du comportement, mal nommé nous dit l'autrice car le philosophe grec n'accumulait rien dans le tonneau qui lui servait d'habitat, trouve sous sa plume un autre nom : ces « bergers de l'inutile » seront appelés « gardeurs », terme qui a l'avantage de rappeler celui de « gardien » tant s'exprime dans cet entassement obstiné une volonté de contrôle. Sur le passé, pour lequel chaque objet se transforme en relique. Sur l'avenir, quand l'objet devient un pari bien connu sous la forme de « ça peut toujours servir ».

Grotte aux trésors et aux horreurs

Tout garder est à la fois une enquête psychologique, sociale et littéraire sur le syndrome de Diogène (la professeure de lettres s'appuie sur d'autres œuvres l'ayant évoqué avant elle) et à la fois le récit d'une exploration filiale de la grotte aux trésors et aux horreurs. Ainsi donc de la chatte chérie dont l'autrice et ses ami·es, venu·es en renfort pour un nettoyage qui tient du tonneau des Danaïdes, trouveront le squelette et une touffe de poils accrochés par la décomposition au plancher.

Jeter un oeil à ces objets avant de les jeter tout court, c'est remonter le temps et reprendre le fil de la vie de Nelly pour tenter de comprendre la chute. Maniant une langue où les idiomes romands et alémaniques disent beaucoup de la condition des femmes d'extraction populaire dans la Suisse du milieu du XXème siècle, Carole Allamand restitue sa dignité à une femme profondément insatisfaite, qui ne l'a pourtant pas épargnée : « Vous n'avez aucun souvenir d'un geste ou d'une parole tendre de la part de votre mère, pas la plus petite empreinte de sa main sur votre épaule, pas une lueur de fierté dans sa pupille, pas l'ombre d'une réjouissance, chez cette femme brimée et sans instruction, à l'idée d'une fille diplômée et libre. »

Femme empêchée

C'est sombre, comme un exercice de spéléologie dans le gouffre des malheurs d'une femme née dans une famille catholique de fermiers-bouchers de Fribourg au début des années 30 et dont la vie entière fut faite de contraintes. Secrétaire dans une fabrique de chocolats jusqu'à ce qu'elle soit assignée au foyer par le père de Carole qui sombrera dans la violence à mesure que l'alcoolisme le gagne, Nelly n'est évidemment pas heureuse. Encore moins sujet de sa vie. « Nelly a quarante ans quand la Suisse lui accorde le droit de vote. Je ne suis pas sûre qu'elle l'ait exercé. Ses cousines préfèrent laisser ça aux hommes avec le jass [belote, ndlr] et l'entretien des voitures. Mon père lui dit qu'elle n'est pas au courant, qu'elle n'a pas la culture générale. »

Ce cinquième roman de l'autrice née en 1967 à Genève, sous forme d'autopsie d'une vie où les phases dépressives laissent place à des épisodes de démence, possède toutefois sa part de lumière. Ainsi de la (re)découverte de cet amant de jeunesse, un mystérieux géologue libanais dont le souvenir illumine jusqu'au bout les jours de Nelly et sur les traces duquel l'autrice part à la recherche. En s'inscrivant dans la grande lignée des portraits de mères où le vitriol se mêle à une insurpassable affection, Carole Allamand démontre avec Tout garder un très grand talent d'écrivaine, en parvenant à sublimer une vie rabougrie jusqu'à la folie : c'est sans doute ce qu'on appelle littérature.

Tout garder, de Carole Allamand, paru le 26 août aux éditions Anne Carrière