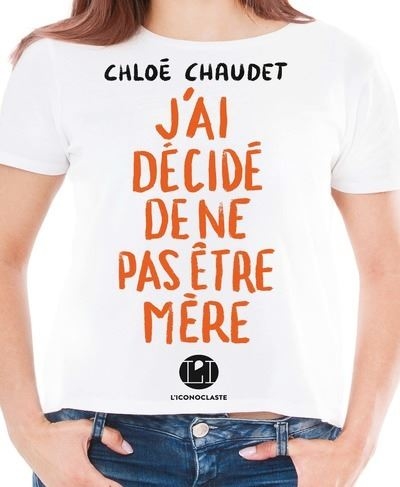

Professeure de littérature, Chloé Chaudet, 35 ans, publie J’ai décidé de ne pas être mère, un réjouissant essai en forme de réflexion personnelle sur le dérangement et l’incompréhension que provoque encore son choix.

« Aujourd’hui, à 35 ans et quelques, alors que les intimations à transmettre mes gènes n’ont jamais été aussi tonitruantes autour de moi, j’ose affirmer ma volonté de ne pas devenir mère. Peut-être en partie à cause de leur intensité irritante, difficile à supporter. » Chloé Chaudet est, osons le jeu de mot, échaudée par ce bourdonnement constant et pas toujours in petto qu’elle perçoit autour d’elle. Entre les innocents questionnements des copines allaitantes tels que « Et toi, Chloé, tu te lances quand ? » et les intrusifs « C’est un choix personnel ? » d’inconnues croisées sur son chemin, la maîtresse de conférences en littérature générale et comparée à l’Université Clermont-Auvergne sature légèrement. Et en arrive à penser que, bien malgré elle, son choix de ne pas avoir d’enfant a encore quelque chose de subversif dans la société française de 2021. Alors, dans J’ai décidé de ne pas être mère, publié le 15 avril aux (bien nommées pour l’occasion) éditions L’Iconoclaste, la professeure décrypte son choix, mais surtout l’effet qu’il produit sur l’ordre social. En convoquant l’expérience personnelle de l’autrice, le féminisme et son histoire, la sociologie, l’écologie ou encore des réflexions sur le sens de nos existences, J’ai décidé de ne pas être mère est un essai souvent drôle, parfois émouvant, toujours juste. Rencontre.

Causette : Vous publiez votre ouvrage à 35 ans, l’âge pivot où la fertilité des femmes commence à décroitre. L’âge, aussi, auquel la pression pour enfanter est à son acmé ?

Chloé Chaudet : Tout à fait, je l’ai constaté au moment de la rédaction du livre. J’ai eu 35 ans quelques mois après avoir décidé d’écrire. Mais cette pression, elle commence bien avant, dans le moment où vous êtes censée donc être super fertile. Ce qui m’a donné l’envie d’écrire, c’est une énième intrusion de la part d’une inconnue, à 33 ans. Après une initiation collective à un cours de tennis, au moment de rentrer chez soi, une des jeunes femmes du groupe, que je ne connaissais pas du tout, m’a demandé si j’avais des enfants. Quand je lui ai dit « non », elle m’a demandé si c’était un choix personnel. Ce jour-là, comme des dizaines de fois auparavant, je n’ai pas réussi à répondre, je n’ai pas trouvé les mots. Je pense que c’est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte qu’il y avait résolument quelque chose qui posait problème, quelque chose de sociopolitique très pesant qui dépassait ma personne.

Bien sûr, je connaissais le slogan « le personnel est politique », popularisé dans les années 60 et 70 aux USA. Mais j’avais justement commencé à lire des études sur le sujet du choix de non maternité et ressentais une certaine frustration de voir que les ouvrages académiques qui en parlaient étaient peu diffusés, ceux de la sociologue Charlotte Debest par exemple [Le choix d’une vie sans enfant, ndlr]. Je me suis dit « chiche » je vais essayer de faire quelque chose qui n’a pas encore été vraiment fait, entre le témoignage et l’étude universitaire. Et effectivement quand j’ai commencé à écrire « cela tombait bien », parce que j’étais à quelques mois de cette date fatidique, 35 ans, que nous brandissent toujours les gynécologues comme une date de péremption, comme si nous étions des sortes de yaourt, moment après lequel il ne serait plus possible de devenir mère.

Avec ce choix, vous avez l’impression que la société vous colle une image d’anticonformiste ?

C.C. : Exact. Dans ces réflexions distillées, il y a un peu l'idée que je serais une sorte de rebelle, de féministe radicale parce que je ne veux pas d’enfant. Alors même que je suis universitaire, je vis en couple dans un appartement avec balcon, que j’ai donc plutôt l’impression d’avoir une vie très bourgeoise d’un point de vue sociologique. Si moi je suis perçue comme anticonformiste, je me demande ce que ce doit être pour les femmes qui font le même choix que moi mais qui ont une vie plus compliquée que la mienne. En tant que Française, mon choix n’a pas plus de conséquence que ces réflexions, mais imaginez dans des pays où le poids du patriarcat est bien plus prenant encore. Elles sont nombreuses à ne pas avoir ce choix.

Un point frappant de votre ouvrage, c’est que, dans votre expérience personnelle, l’injonction à la maternité est seulement le fait de femmes, amies ou inconnues. Comment expliquez-vous que les hommes ne vous aient jamais embêtée avec le sujet ?

C.C. : Je dirais qu’il y a avant tout un facteur social qui fait que dès l’enfance, nous sommes biberonnées à ces discours sur la maternité. Dans mon livre, je raconte une scène extrêmement banale. Mes parents féministes me vantent l’intérêt de jouer avec des Légo, donc je ne joue plus aux poupées. Sauf qu'au moment de se faire des copines, à l’âge de 7-8 ans, il me faut un poupon pour m’intégrer. C’est banal mais emblématique. Très tôt dans la vie, les filles sont programmées pour être dans le soin et s’occuper d’autrui. Elles intériorisent la charge maternelle. Réjouissons-nous : il y a en ce moment une jeune génération qui arrive avec un dogme féministe engagé sur la remise en question de cette assignation. En attendant, ce sont donc essentiellement les femmes qui se passionnent pour le sujet des enfants et qui m’interrogent sur mon non-désir d’enfant pour tenter de rationaliser mon choix.

"Lors du combat pour le droit à l’avortement dans les années 70, c’est la première partie du slogan « un enfant quand je veux, si je veux » qui a pris le dessus."

Chloé Chaudet

Ce que vous pointez, c’est un manque de sororité envers les femmes qui refusent d’être mères ?

C.C. : Oui. La notion a actuellement le vent en poupe en France, dans une perspective intersectionnelle. La sororité, c’est l’ouverture à d’autres expériences de femmes que la sienne. Or très souvent, que ce soit au niveau des discours ou des comportements, les femmes qui ne veulent pas d’enfants demeurent exclues des attitudes de solidarité entre femmes. Même au cœur des mouvements féministes, ce que j’ai trouvé assez frappant. Par exemple, lors du combat pour le droit à l’avortement dans les années 70, c’est la première partie du slogan « un enfant quand je veux, si je veux » qui a pris le dessus. Comme le raconte Marie-Jo Bonnet dans son dernier ouvrage, La maternité symbolique, la prééminence de la figure d’Antoinette Fouque au sein du MLF, a eu pour effet d’associer la féminité à celle de maternité… et donc de mettre en retrait celles pour qui ce n’était pas un sujet, les lesbiennes par exemple. Mais les choses changent, et des penseuses féministes telles que Mona Chollet, Fiona Schmidt ou Orna Donath plaident pour une intégration des non-mères à la société des femmes.

En ce sens, les textes de Simone de Beauvoir sont pour vous un refuge, une consolation...

C.C. : Oui, car entre elle et ces nouvelles voix, il y a des voix inaudibles. Comme celle d’Edith Vallée par exemple, qui a été active auprès du MLF puis qui a publié dans les années 80, en tant que psychologue, un ouvrage sur le non-désir de maternité, Pas d'enfant, dit-elle : les refus de la maternité.

Pour revenir à Beauvoir, elle dit quand même déjà tout sur la construction du mythe de la maternité, tenu pour état suprême du développement de la femme. C’est vrai que c’est très souvent une valeur refuge.

Vous racontez de nombreux moments où l’injonction à la maternité apparaît dans votre vie, heureusement, jamais de la part de vos parents. Par contre, il y a ce passage édifiant, où vous expliquez qu’une amie de votre mère se lamente du fait que sa fille ne veuille pas lui « donner » de petits-enfants. Comment comprendre ce « dû » familial ?

C.C. : C’est assez intéressant puisque l’une des étiquettes qui colle souvent aux femmes qui ne veulent pas d’enfants, c’est celle d’égoïste. Pourtant, on entend dans la bouche des parents et en particulier des mères qu’il faudrait donner une descendance à sa famille, à ses parents, et c’est là pour moi le véritable égoïsme. Pour en avoir discuté avec des amies et lu des études sociologiques sur le sujet, répondre « fiche moi la paix, maman » ne fonctionne pas, les questions reviennent à un moment.

Pour moi, derrière cette agaçante forme de réclamation, il y a la volonté de s’approprier le corps de son enfant et quelque chose de plus profond encore : une inquiétude liée à un défaut éventuel de transmission, et de manière plus générale, l’idée que la cellule familiale constituerait une sorte de refuge, de protection absolue. On le voit bien d’ailleurs avec la crise du Covid. Et comme les femmes qui ne veulent pas d’enfants sont minoritaires, elles sont généralement perçues au sein des familles comme anormales.

"Est-ce qu’on ne pourrait pas envisager une forme de décroissance dans nos existences, accepter de faire des choix et de ne pas se perdre dans la multiplicité de buts d’accomplissement ?"

Chloé Chaudet

En vous lisant, on a d’une part l’impression qu’il y a effectivement une injonction sexiste faite sur les femmes et ce poids de maternité qui repose spécifiquement sur elles, mais en parallèle, il y a aussi une dimension beaucoup plus philosophique sur la question du sens de nos vies. Du genre : « Quel est le sens de ta vie si tu ne te reproduis pas ? » Mais cette pression philosophique repose néanmoins beaucoup moins sur les hommes...

C.C. : Les hommes sont concernés, mais dans une moindre mesure en effet. J’emploie un terme dans le livre, celui de pléonexie. La pléonexie, c’est la volonté de vouloir toujours accumuler plus de biens, plus d’argent, etc. Cette injonction à être mère ou père et pas seulement une femme ou un homme accompli sexuellement, amicalement, dans sa vie professionnelle, cette injonction à être des individus qui vivent à peu près tout, on pourrait la qualifier de pléonexie existentielle.

La philosophe Nina Power a écrit un essai, La femme unidimensionnelle, dans lequel elle critique la marchandisation du féminisme, mais va aussi dans ce sens : pour être quelqu’un d’accompli aujourd’hui, il faudrait tout vivre. Cela me semble être assez contemporain, cette idée d’être performant sur tous les plans. Et, de fait, cela fait ressurgir la norme chère aux années 50 du « faire famille » dans le contexte néo-libéral qui est le nôtre. Sauf que dans les années 50, il y avait un idéal écrasant, celui de la femme au foyer, qui ne faisait que ça. Or, aujourd’hui en France, on demande aux femmes d’être « performantes » sur tous les plans, familial comme professionnel.

J’en viens à une question un peu provocatrice : est-ce qu’on ne pourrait pas envisager une forme de décroissance dans nos existences, accepter de faire des choix et de ne pas se perdre dans la multiplicité de buts d’accomplissement ?

C’est aussi une question de personnalité. Personnellement, je m’accomplis déjà en tant que compagne, amie et enseignante-chercheuse, et ça me va très bien comme ça.

Vous racontez aussi que vous en venez à développer des stratégies d’évitement pour ne pas être accablée de questions sur votre choix. Quelles sont-elles ?

C.C. : Quand on appartient à la minorité, c’est souvent compliqué de répondre à la majorité, parce qu’on se retrouve vite marginalisé. Quand on me demande si je veux un enfant, je réponds désormais : « Sans façon, merci. » Je trouve cette réponse polie et un peu irrévérencieuse et cela dit que j’ai quand même réfléchi à la question. Un autre truc que j’ai pu tester, c’est de renvoyer gentiment la question à l’envoyeur. Quand on me demande si je n’ai pas peur de finir seule, question très récurrente, j’interroge la personne en face sur la solitude : « Toi, que penses-tu de la solitude ? Est-ce que ça te fait peur ? » Mais ce n’est pas moi seule, à mon petit niveau, qui vais pouvoir changer tout ça. Je plaide donc pour une sororité plus étendue, car ces stratégies d’évitement seront moins nécessaires si en face l’empathie est plus développée.

"Quand on me questionne sur le fait de "finir seule" en n'ayant pas d'enfant, je réponds que plus tard, je m’imagine bien dans une coloc de vieilles."

Chloé Chaudet

Cette réflexion « mais tu n’as pas peur de finir seule ? » est particulièrement intéressante. N’y aurait-il pas en creux un aveu de contrainte de la part de ces femmes, comme si elles s’étaient pliées à la maternité pour rester en couple ?

C.C. : Oui. Cela dit surtout que pour elles, l'absence de solitude est un gage d'épanouissement. Je vis en couple, mais j’apprécie aussi les moments de solitude. Il y a aussi derrière cette idée que les enfants seront là pour nous quand on sera vieux, comme si on les faisait pour ne pas finir seul.

Moi, au-delà de Simone de Beauvoir, il y a d’autres figures qui me réconfortent. Quand je faisais mes études en Allemagne, j'ai fait la connaissance d'une enseignante universitaire en histoire de l'art qui, quand elle est partie à la retraite, étant veuve, s'est installée avec une amie de toujours, et une de ses cousines. Une coloc de trois femmes âgées, beaucoup plus fréquent Outre-Rhin qu’ici. J'ai trouvé ça absolument génial. D’ailleurs, cette femme avait un engagement social fort, elle donnait des cours de langue à des réfugiés et de temps en temps, leur coloc accueillait un étudiant sans le sou dans une chambre d’ami. La transmission ne passe pas que par la maternité ! Quand on me questionne là-dessus, je réponds que plus tard, je m’imagine bien dans une coloc de vieilles.

Un autre point saillant de votre livre, c’est de montrer que face à votre choix de non maternité, les gens tentent d’apporter une analyse psychologisante, émettant l’hypothèse que votre enfance a été malheureuse...

C.C. : Absolument, c’est très fréquent. Il faut rationaliser ce choix qui dérange de ne pas avoir d'enfant et neuf fois sur dix, on le rationalise en trouvant des causes négatives. L'enfance malheureuse en est un grand classique, avec le soupçon d’égoïsme, et le « tu n'aimes pas les enfants ». J’ai eu une enfance très heureuse. Bien évidemment, notre enfance, notre famille, c’est marquant et déterminant pour le développement de la personnalité. Mais pour tout le monde, pas juste pour celles et ceux qui ne souhaitent pas avoir d'enfant. Peut-être que le vœu d'avoir des enfants est aussi influencé par une enfance malheureuse, dans un acte de réparation.

Quoi qu’il en soit, les gens essaient de trouver une explication à la non maternité. La seule raison positive qu’on m’ait soumise dans mon cas particulier, c’est « forcément, tu ne veux pas d'enfant, c'est parce que tu es une intellectuelle et tu écris des livres. » Quand j'ai annoncé sur Facebook la publication à venir du livre, des amis ont commenté : « Est ce qu'on te dire que c'est un beau bébé ? » C’est à la fois amusant et exaspérant, cette propension à renvoyer les femmes à la puissance créatrice de l’enfantement. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants qu'il faudrait compenser par une œuvre.

Le renouveau de la pensée écoféministe actuel peut-il aider à se débarrasser de l'injonction à l'enfantement?

C.C. : L’écoféminisme est un mouvement complexe et très riche, ce n’est pas une pensée monolithique. Là où on peut s’en servir au sujet de la maternité, c’est en ce qu’il propose une issue de sortie à la violence de nos sociétés. Il ne s’agit pas de de bien-pensance ni de stratégie de fuite, mais d’une volonté de sortir du cercle de la violence pour répondre à ces injonctions. Dans mon texte, j'explique que je préfère le terme d'énergie à celui de puissance. On parle beaucoup d'une « puissance des femmes » dans les médias ces derniers temps. Bien évidemment, c'est absolument essentiel que des femmes prennent le pouvoir politique, que les femmes soient représentées. Mais ce qui me pose problème dans cette idée de puissance, c'est qu’elle implique l'idée de contrainte, d'autorité, voire de violence. L’écoféminisme permet de trouver d'autres schémas de pensée que celui du retour à l'envoyeur des assignations qui nous sont accolées. Sur la question de la maternité, répondre frontalement braque votre interlocteur, je préfère être dans le décalage afin d’emporter l'autre avec moi.

Et puis, il y a un tabou encore plus fort que le vôtre : le regret d'être mère.

C.C. : Totalement. A ce titre, l’ouvrage de la sociologue israélienne Orna Donath Le Regret d’être mère est passionnant. Il a suscité un grand débat lors de sa traduction en Allemagne alors qu’il est passé un peu inaperçu en France. Ce qui est intéressant, c’est que fin mars, lorsque des femmes ont témoigné sur Twitter de ce regret, Orna Donath était parfois mentionnée. Elle montre que les femmes qu'elle a interrogées aiment leurs enfants, elles l’affirment, mais elle pose la question : « Peut-on affirmer autre chose ? » En l'occurrence, ces femmes ne donnent pas l'impression qu'elles s'obligent à dire cela. Orna Donath souligne aussi que ces femmes ont, dans une certaine mesure « perdu la vie en donnant la vie ». C'est une formule coup de poing qui dit que ce n'est pas juste une question de perte de sa vie sociale et de ne plus pouvoir autant sortir le week-end qu'auparavant. Ce n'est pas du tout ça. C'est plus profondément l'idée d'une déception par rapport à la promesse sociale d’un accomplissement féminin qui passerait par la maternité. Leur difficulté à endosser le rôle de mère leur pose bien plus problème que leur relation en tant que telle avec leurs enfants.

Lire aussi l #RegretMaternel : ces mères qui démystifient la maternité

Vos amies qui vous ont tancée à devenir mère, à qui s'adresse en filigrane le livre, l’ont-elles lu ?

C.C. : Certaines, oui. Ce qui est frappant, c’est que lorsque je l’ai annoncé, j’ai aussi eu ce genre de remarques : « Tu fais ton coming out ». J'ai trouvé ça super intéressant : comme si le non-désir de devenir mère relevait d’une sociologie de la déviance. Il fut un temps où on conseillait quand même aux homosexuels d’aller voir un psy, comme se pose pour moi la question de la psychanalyse de mon choix. Je comprends mieux pourquoi plusieurs amis homosexuels m’ont dit beaucoup de bien du livre et se sont retrouvés un peu dedans : il y a probablement une convergence des luttes à mener ici.

J'ai décidé de ne pas être mère, de Chloé Chaudet, éditions L'Iconoclaste, parution le 15 avril